🔵 はじめに

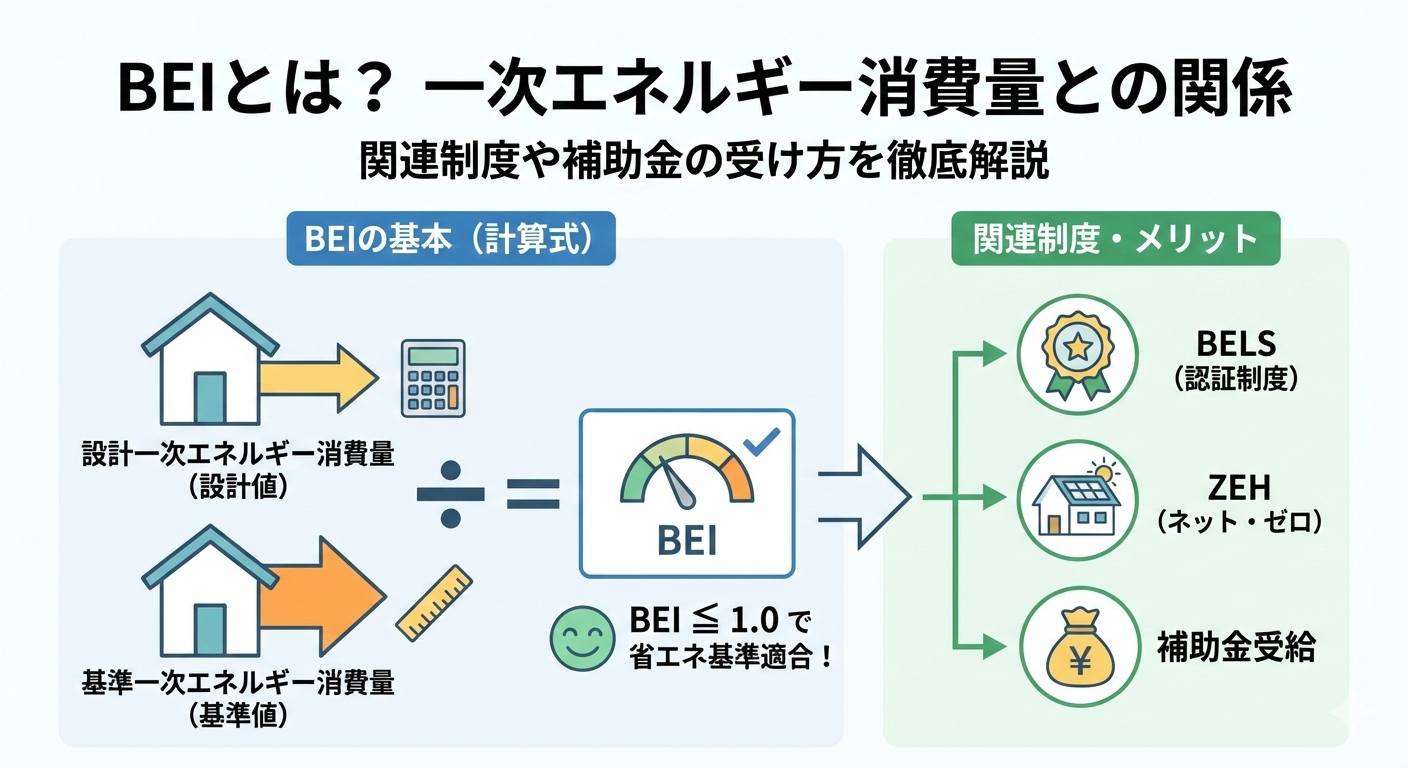

建築物における省エネルギー性能は、地球温暖化防止やエネルギーの安定供給確保といった国の政策目標を達成する上で、ますます重要になっています。特に住宅や非住宅の設計・建設において、その省エネ性能を客観的に示す指標としてBEI(Building Energy-efficiency Index)が用いられます。

BEIは、住宅の設計者が施主に対して省エネ性能を説明したり、将来的な光熱費の予測を伝えたりする上で非常に重要な要素です。建築物省エネ法のもと、2025年4月以降は原則としてすべての新築住宅・非住宅において省エネ基準への適合が義務化される予定であり、BEIの理解は不可欠です。

この記事では、この重要な指標であるBEIについて、一次エネルギー消費量との関係、関連する制度、そして高BEIを達成することで得られる税制面等の優遇措置までを詳しく掘り下げて解説します。

🔵 本文:BEIの概念、計算、そして関連制度

1. BEI(Building Energy-efficiency Index)とは?

BEIの定義と意味

BEIとは、Building Energy-efficiency Indexの略で、建物で利用する直接的なエネルギー消費量がどれくらい多いか少ないかを示す指標です。

このBEIの数値が小さくなるほど、その建築物の省エネ性能が良いことを示しており、結果としてエネルギー消費量が少なくなり、光熱費(ランニングコスト)も安くなります。

BEIの基準値が国によって定められており、その基準値を「1」としたときに、当該建築物がどれくらいのエネルギー消費量であるかを数値で示します。

| BEI値 | 意味する削減率 | 省エネ性能 |

|---|---|---|

| 1.0 | 0%削減(基準値と同等) | 基準レベル |

| 0.80 | 20%削減 | 省エネ性能が高い(ZEH水準) |

| 0.70 | 30%削減 | より高い省エネ性能 |

BEIの計算式と一次エネルギー消費量

BEIは以下の計算式で求められます。

BEI = 設計一次エネルギー消費量(設計仕様)/ 基準一次エネルギー消費量(基準仕様)

- 設計一次エネルギー消費量(設計仕様):建てようとしている家で想定される、1年間の消費エネルギー量の合計です。

- 基準一次エネルギー消費量(基準仕様):設備・地域・用途など諸条件により定められた、基準となる標準的な家で想定される1年間の消費エネルギー量の合計です。

一次エネルギー消費量とは

BEIの計算の基礎となる一次エネルギー消費量とは、建築物で使われている設備機器の消費エネルギーを熱量に換算した値のことです。

具体的には、冷暖房、給湯、換気、照明などの消費エネルギーの合計を指します。ただし、冷蔵庫、テレビ、洗濯機などは含まれません。

さらに、一次エネルギー消費量は、「空調・換気・照明・給湯・昇降機(非住宅のみ)・その他(OA機器等)」のエネルギー消費量から、太陽光発電システムなどの再生可能エネルギー設備によって生み出されるエネルギーを減じた値で算出されます。

2. BEIの基準値と関連する法令・制度

BEIは、建築物の省エネ性能を評価する重要な指標として、複数の法令や制度で活用されています。

(1) 省エネ基準適合義務制度(義務化の動向)

「省エネ基準」は、エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)に対応する形で制定され、何度も改正・強化されてきました。

- 2025年の義務化予定: 今後、2025年4月にはBEI=1.0以下が原則として義務化される予定です。

- 2030年の義務化予定: さらに、2030年にはZEH基準(BEI=0.8以下)が義務化される予定です。

現在(2024年4月以降に適合性判定を申請する建築物)の省エネ基準(BEI値)は以下の通りです。

| 建築物の種類・用途 | 一次エネルギー消費量基準(BEI) |

|---|---|

| 住宅 | 1.0 |

| 非住宅(事務所等、学校等、ホテル等) | 0.80 |

| 非住宅(工場等) | 0.75 |

基準を満たさない場合、省エネ適判がNGとなり、確認申請が不可となります。

(2) 一次エネルギー消費量等級

BEI等をもとに住宅の省エネ性能を評価する制度が「一次エネルギー消費量等級」です。これは、省エネ基準住宅(等級4)と比較してどれくらい使用エネルギーを削減できるかを評価するものです。

BEI=0.8以下を達成できれば、最高等級(ランク)が得られます。このBEI≦0.8は、ZEHや長期優良住宅の最低条件にもなっています。

(3) BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)

BELS(ベルス)とは、省エネ性能を第三者機関が評価し、☆1~☆5の5段階で認定・表示する制度です。2024年4月からは、住宅を販売・賃貸する事業者に省エネ性能ラベルの表示が努力義務化されましたが、このラベル表示に使われるのがBELSによる段階評価です。

BEIの値が小さいほど星の数が増え、より省エネであることを証明します。

| 星の数 | BEI基準値(住宅) | 基準の内容 |

|---|---|---|

| ★★★★★ (☆5) | BEI ≦ 0.8 | ZEH水準(誘導水準)を超過/最高ランク |

| ★★★★ (☆4) | 0.8 < BEI ≦ 0.85 | ZEH水準に近づく |

| ★★★ (☆3) | 0.85 < BEI ≦ 0.9 | 誘導基準(ZEH水準)達成 |

| ★★ (☆2) | 0.9 < BEI ≦ 1.0 | 省エネ基準達成 |

| ★ (☆1) | 1.0 < BEI ≦ 1.1 | 基準を満たさない |

【重要】 BEI=0.8以下をクリアできれば、「一次エネルギー消費量等級」・「BELS」のどちらでも最高等級(ランク)が得られます。

3. BEI値を下げる方法と高効率設備の活用

BEI値を下げ、省エネ性能を向上させるためには、消費エネルギーを減らすか、創エネルギーを増やす対策が効果的です。

対策1:高効率設備の採用

建物全体のエネルギー消費量の大きな割合を占める設備(空調、換気、照明など)を高効率機器に置き換えることは、即効性の高いアプローチです。

- 高効率な空調設備の導入: 高効率のエアコンや全館空調を導入します。

- 熱交換換気システムの採用: 全熱交換器を導入することで、室内の空気を排出する際に熱エネルギーを回収し、換気に伴う熱ロスを最小限に抑え、空調負荷を大幅に低減できます。

- LED照明の採用: 従来の蛍光灯と比較して消費電力が少ないLED照明の採用は、エネルギー消費量の削減に大きく貢献します。

対策2:住宅性能の向上(外皮性能の強化)

長期的な省エネ効果を得るためには、建物の基本性能、特に断熱性と気密性の向上が重要です。

- 外皮性能(断熱性能)を上げる: 高性能な断熱材やLow-E複層ガラスなどを採用することで、室内外の熱の出入りを効果的に制御し、冷暖房の使用頻度や負荷を抑制します。

- 気密性の向上: 建物の隙間風を防ぎ、熱損失を抑えることで、より効率的な空調環境を実現します。

対策3:再生可能エネルギーの導入

太陽光発電システムなどの再生可能エネルギー設備で生成されるエネルギーは、一次エネルギー消費量から差し引いて計算できるため、BEI値の改善に繋がります。

4. 高いBEI基準達成による優遇措置(補助金の受け方)

BEI=0.8以下を達成し、最高等級の性能を持つ住宅を建てることには、実質的な経済的メリットがあります。

- 光熱費の削減: BEIが低いほど光熱費が安くなり、ランニングコストを大幅に下げることができます。

- 制度上の優遇措置: BEI≦0.8は長期優良住宅の認定条件をクリアするため、この認定を受けることで、税制面の優遇や住宅ローン控除の優遇などのメリットを受けられます。

🔵 まとめ:高性能住宅は今後のスタンダード

BEIは、建築物の省エネ性能を客観的に評価し、将来的な光熱費や環境負荷を予測するための非常に重要な指標です。

- 義務化への対応: 2025年4月にはBEI=1.0以下が原則義務化され、2030年にはBEI=0.8以下(ZEH基準)が義務化される予定であり、今後住宅性能はますます重要になります。

- 目標値は0.8以下: 施主としては、長期的なメリットを最大限に享受するため、BEI=0.8以下を目標に設定することを強く推奨します。この水準をクリアすれば、一次エネルギー消費量等級やBELSで最高ランクを得られる上、光熱費削減や税制優遇などのメリットが得られます。

住宅会社を選ぶ際には、BEIやBELSといった省エネ性能に関する指標をしっかりと説明し、太陽光発電に頼らずに高いBEIを達成できる提案をしてくれる会社を選ぶことが、将来的に快適で経済的な住まいを実現する鍵となります。

コメント