はじめに

日本の戸建住宅において、その構造は木造、軽量鉄骨造、重量鉄骨造、鉄筋コンクリート造など多岐にわたりますが、約70%は木造建築であると言われています。木造は、鉄骨造に比べて建築コストが安価であるだけでなく、木の持つ風合いや温かみがあり、昔から人気の高い建築方法です。

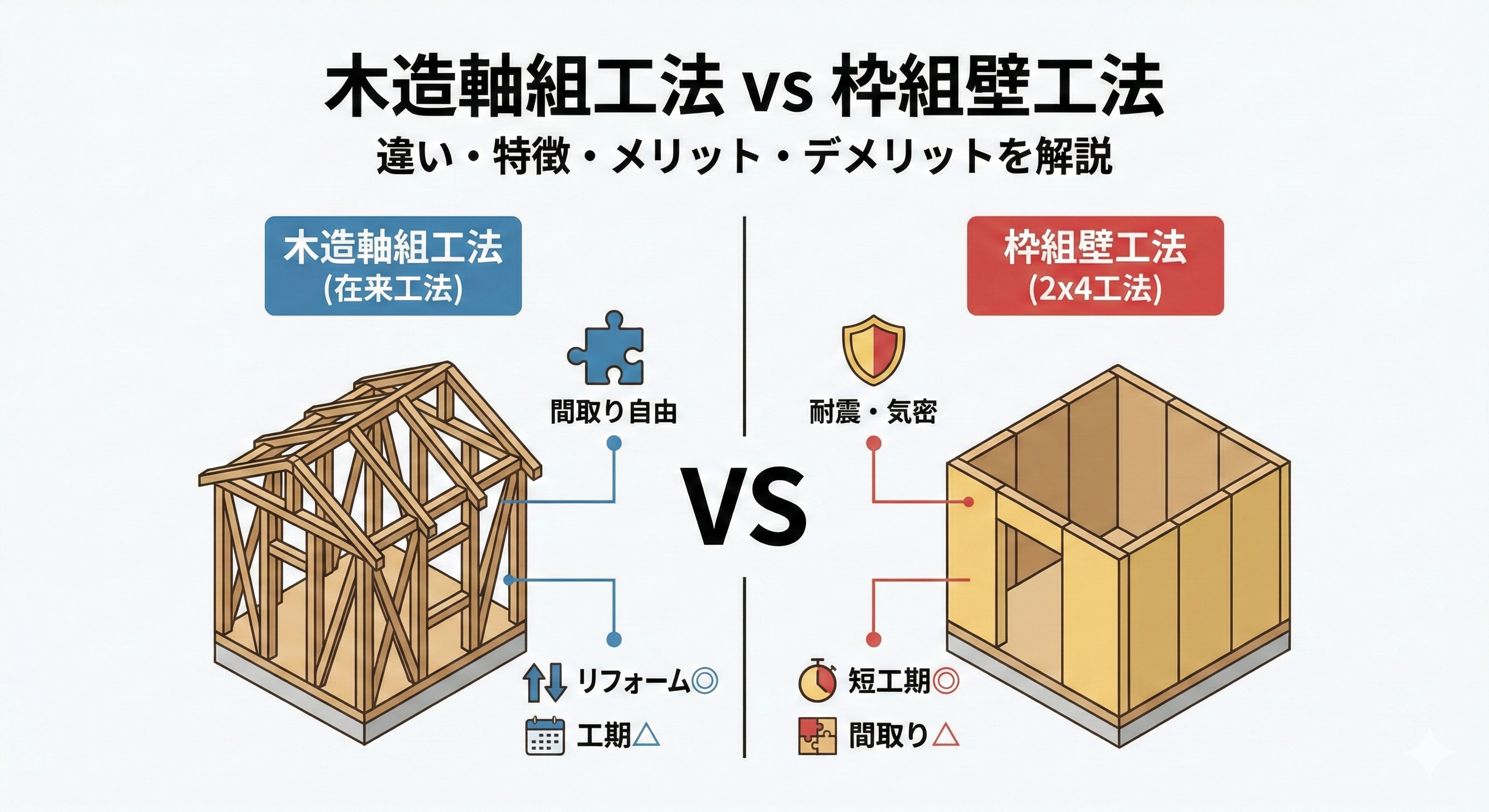

今回は、この木造住宅に焦点を当て、主流となっている2つの工法、「木造軸組工法(在来工法)」と「枠組壁工法(2×4工法)」について、その違い、それぞれの特徴、メリット・デメリットを詳しく解説します。

家づくりの参考として、構造や仕組みへの理解を深めていきましょう。

本文

1. 木造住宅の主流な2つの工法

木造住宅で主流となっている工法は、大きく分けて「木造軸組工法(在来工法)」と「枠組壁工法(2×4工法)」の2つです。この二つの工法は、建物を支える仕組みに大きな違いがあります。

🔹木造軸組工法(在来工法)の概要

木造軸組工法は、現在日本で最も多く採用されている伝統的な工法であり、在来工法や伝統工法とも呼ばれています。

- 基本構造: 柱(縦の構造材)や梁(横の構造材)、筋交いを組み合わせて軸組(骨組み)を作ります。コンクリートの基礎に土台を置き、柱と梁、筋交いなどを組み合わて骨組みをつくります。

- 特徴: 建物を「線」で支えるイメージの工法です。柱と梁が主要な構造部材となります。

- 歴史: 法隆寺の五重の塔や歴史あるお寺、神社、古民家などでも採用されており、日本の風土に合わせて発展し、長年の実績を誇っています。

🔹枠組壁工法(2×4工法)の概要

枠組壁工法は、北米から伝わった工法であり、2×4(ツーバイフォー)工法とも呼ばれます。

- 基本構造: 2インチ×4インチの角材で作られた枠材にパネルを緊結させ「壁」をつくり、その壁を組み合わせて家を作り上げます。

- 特徴: 軸組工法が「線」で支えるのに対し、枠組壁工法は「面」で建物を支えるイメージです。屋根と床の2面、四方の壁4面を合わせた6枚の面で空間を構成し、構造体をつくります。

- システム化: 部材や施工方法がシステム化されているため、コストや工期を抑えやすいという特徴があります。また、細かく決められた基準の中で壁を配置して造り上げていくため、高い耐震性と耐火性を備えた家を短期間で完成させることができます。

2. 木造軸組工法のメリット・デメリット

日本の家づくりで最も普及している木造軸組工法には、以下のようなメリット・デメリットがあります。

🟦 木造軸組工法のメリット

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 設計の自由度が高い | 柱と梁で構成されているため、壁を設ける箇所の選択肢が広く、様々な間取りに対応できます。柔軟な設計が可能で、大空間や開放的な間取り、大きな窓の設置もしやすく、土地の形状に合わせやすいため狭小地や変形地でも敷地を有効活用できます。 |

| 開口部を大きく取れる | 柱と梁からなる工法なので、ほとんどの壁面で窓口を広く取ることが可能で、設計自由度と並ぶ大きな特徴です。 |

| リフォーム・増改築がしやすい | 骨組みがベースになっているため、壁を取り払って部屋をつなげたり、増築などがしやすくなります。将来的な間取り変更にも柔軟に対応できます。 |

| 施工できる会社が多い | 日本の伝統的な工法で最も普及しているため、施工できる工務店が多く、自分に合った施工会社を選びやすいです。 |

| 建築費用が比較的安い | 一般的に鉄やコンクリートよりも木材が安価なため、他の構造に比べ低コストで建てられます。 |

| 木のぬくもり | 梁や柱を現しで仕上げることで、木のぬくもりや存在感、調湿効果や癒し効果を空間に取り入れることができます。 |

🚨 木造軸組工法のデメリット

| 難点 | 詳細 |

|---|---|

| 施工期間が長い | 枠組壁工法に比べ、現場で作業することが多いため、工期が長くなりがちです。 |

| 品質に差が出やすい | 自然の材料を用い、建築作業のほとんどを現場で行うため、木材の質や大工の経験・技術の差が出やすい傾向があります。 |

| 費用が多くかかる場合がある | 工期が長くなる分、大工の人件費もかかってきます。 |

| 耐震性の傾向 | 枠組壁工法に比べ、耐力壁の量が少なくなるため、耐震性が低くなる傾向にありました(ただし適切な対策で克服可能)。 |

3. 木造枠組壁工法のメリット・デメリット

枠組壁工法(2×4工法)は、規格化された部材とシステム化された工法により、以下の特徴を持ちます。

🟦 木造枠組壁工法のメリット

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 安定した品質 | 用いられる角材の規格が統一され、釘の大きさや打ち込む間隔まで細かく決められています。職人の技術や経験に左右されにくく、完成度のバラつきが少ないため、安定した品質を期待できます。 |

| 優れた耐震性と耐風性 | 面で構成されている工法のため、建物全体の強度が高まり、地震や台風に強いと言われています。 |

| 工期が短い | 軸組工法に比べ、材料が規格化・システム化されているため現場での作業量が削減され、短工期で家を建てられます。 |

| 高い気密性・断熱性 | 面をつなぎ合わせることで隙間が生まれにくく、気密性や断熱性が向上します。 |

🚨 木造枠組壁工法のデメリット

| 難点 | 詳細 |

|---|---|

| 間取り変更が難しい | 規格化された箱を基準にして組み立てるため、間取りの自由度が下がります。壁が構造体となっているため、リフォームで壁を抜いて部屋を一つにするなどの間取り変更が難しい場合があります。 |

| 大きな開口を設けづらい | 開口部を大きくするには壁を大きく抜く必要があり、それによってメリットである強度が低下してしまうため、大きな窓などを設けづらいです。 |

| カビやダニが発生しやすい | 高気密・高断熱であるゆえに、内外の温度差が大きくなり結露が生じやすくなります。そのためカビやダニが発生しやすい環境になるため、結露対策が必要です。 |

4. 耐震性の比較と木造工法の進化

以前は「木造軸組工法は耐震性が低い」と言われることもありましたが、実際にはどちらの工法の方が優れているかは一概には言えません。

✅ 耐震設計の重要性

たしかに、軸組工法は面構造の枠組壁工法に比べて耐力壁の量が少なくなるため、耐震性が低くなる傾向はあります。しかしながら、現在では木造軸組工法でも面材を増やし耐力壁の量を多くした工法があり、枠組壁工法より耐震性が高くなることもあります。

結果的に一番大事なのは、きちんと構造計算や耐震シミュレーションなどが行われているかどうかなのです。

✅ 木造自体の耐震性

「木造より鉄骨造や鉄筋コンクリート造の方が耐震性に優れている」と思っている方も多いですが、木造は木特有の柔らかさで地震の揺れを逃がしやすいという特徴があります。住宅の重量が大きいほど揺れも大きくなりますが、木造は鉄よりも軽いため揺れ自体も少なく済むという利点もあります。

また、現在の建築基準法における新耐震基準では、震度6強~7に達する程度の大規模地震に対しても安全を確保できるよう規定されており、どの構造であっても一定レベルの耐震性が法律によって担保されていることになります。木造だからといって耐震性が低いわけではありません。

✅ 軸組工法の進化形:「木造軸組パネル工法」

木造軸組工法と枠組壁工法のいいとこどりをした工法も存在します。

HOLIDAYSでは、耐震性に優れた「木造軸組パネル工法」を採用しています。これは、自由に設計のできる軸組工法に、建物全体を耐久壁というパネルで構成する面材張付工法を掛け合わせたものです。この工法により、軸組工法と枠組壁工法それぞれのメリットを取り入れることができ、耐久性を高めるとともに設計の自由度も両立させています。

5. 木造軸組工法の主要構造部材の名称

木造軸組工法では、骨組みを構成する主要な部材が重要な役割を果たします。

| 部材名 | 役割 |

|---|---|

| 柱(はしら) | 建物の垂直方向に取り付ける木材です。各階を貫く「通し柱」や各階ごとの「管柱」などがあります。 |

| 梁(はり) | 棟木と直交する方向に、柱に横たえて渡した木材です。建物の上からの荷重を支える役割をもちます。梁を現しで仕上げ、空間のアクセントとすることもあります。 |

| 筋交い(すじかい) | 柱や梁、胴差しや桁の間に、斜めに交差させて取り付けられる木材です。横からの力を抑え、耐震性を高める効果があります。 |

| 棟木(むなぎ) | 屋根のいちばん高いところに取り付けられる木材です。棟木が取り付けられることが「上棟(棟上げ)」と呼ばれます。 |

| 母屋(もや) | 屋根の骨組みの一つで、棟木と軒桁との間に並行に取り付けられる木材です。垂木を支える役割をもちます。 |

| 大引(おおびき) | 建物の基礎構造の上に渡され、床の土台となる木材です。 |

まとめ

今回は、日本の木造住宅で主流となっている「木造軸組工法(在来工法)」と「枠組壁工法(2×4工法)」についてご紹介しました。

木造軸組工法は設計の自由度やリフォームのしやすさに優れ、枠組壁工法は安定した品質と工期の短さ、耐震性(面構造)に強みがあります。どちらの工法にもそれぞれメリット・デメリットが存在します。

家づくりを検討する際には、その建築会社がどんな工法を得意としているのか、そしてその工法がどのような特徴を持っているのかをきちんと確認し、ご自身のライフスタイルや要望に合った建築会社を選ぶことが大切です。

例えば、設計の自由度と高い耐久性を両立させるために、軸組工法に面材を張り付ける工法を組み合わせた「木造軸組パネル工法」など、工法の進化も進んでいます。耐震性については、工法だけでなく、適切な構造計算や耐震シミュレーションの実施が最も重要であることを覚えておきましょう。

コメント