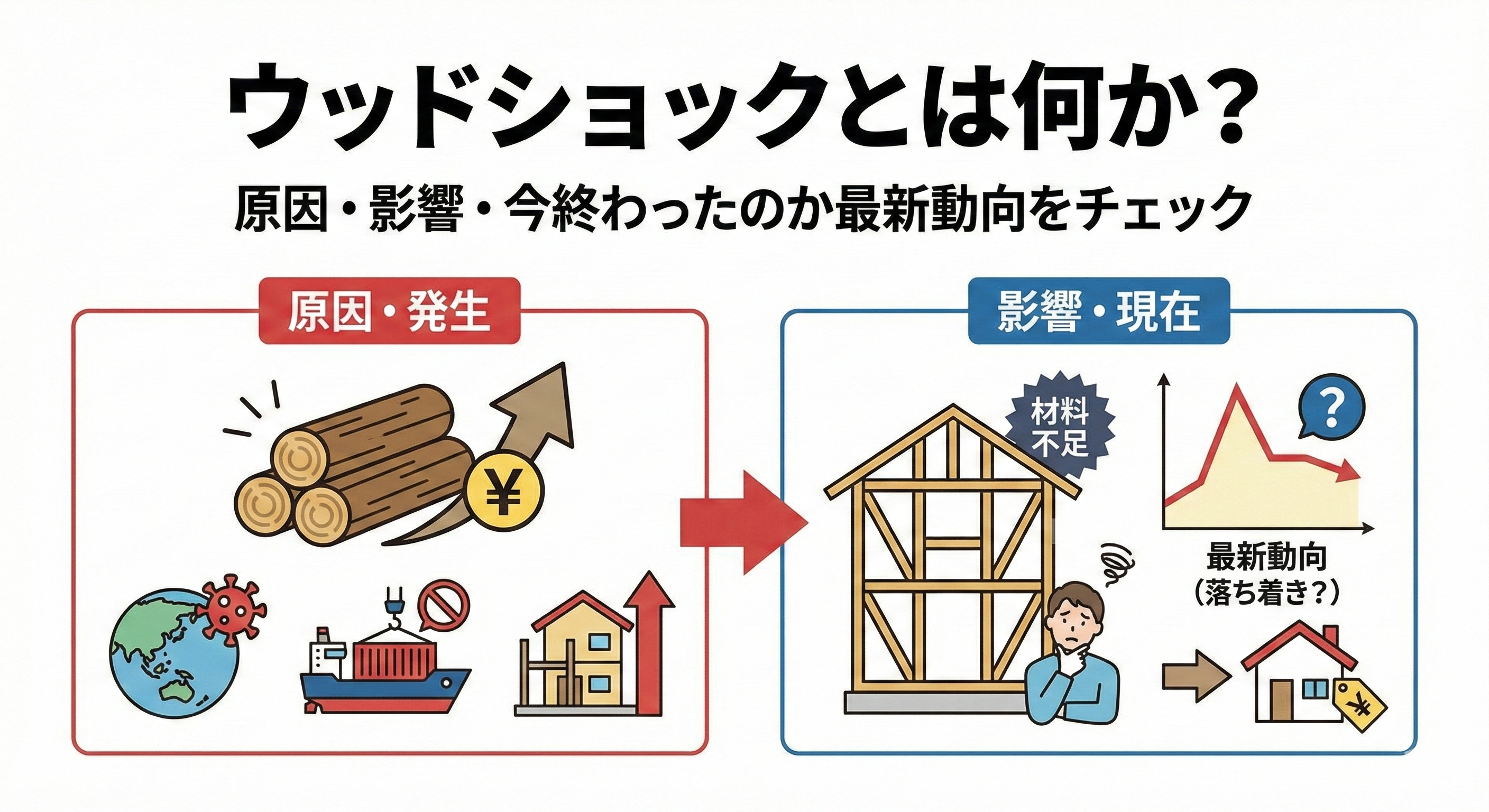

数年前に世界的に発生した「ウッドショック」は、日本の住宅価格高騰の主要な一因となりました。ウッドショックとは、いくつかの原因により輸入木材の需要が高まったために、木材価格が高騰した現象を表す言葉です。これは1970年代の石油価格高騰時に使われた「オイルショック」にちなんで名付けられました。

特に日本の住宅業界は、四季があり湿気が多い気候のため木造住宅が人気であることから、この価格高騰から大きな打撃を受けました。

ウッドショックは現在も続いているのでしょうか?本記事では、ウッドショックの具体的な原因、日本の住宅業界への影響、そして2025年〜2026年を見据えた最新の動向と今後の価格見通しについて、詳しく解説します。

1. ウッドショックの具体的な原因

ウッドショックが多くの人々に認知され始めたのは2021年春ごろからですが、その原因は単一ではなく、国際情勢の不安定化や物流の停滞、それに伴う物価高が複合的に絡み合って引き起こされた構造的な問題です。

🟥 コロナ禍が引き起こした世界的な住宅需要の増加

ウッドショックの主な原因の起点は、2020年に発生した新型コロナウイルス感染症です。

- テレワークの普及と住宅ニーズの変化: コロナ禍を機に世界中でテレワークが普及し、アメリカや中国などで「家で快適に仕事をするために広い戸建住宅に住みたい」というニーズが高まりました。

- アメリカの住宅市場の好調: 米国の政策金利引き下げが住宅ローン金利を引き下げたこともあり、郊外の一戸建てへの移住が増加。旺盛な住宅需要やDIY需要の高まりによって、建材となる木材需要が一気に高騰したのです。

- 中国の景気回復: 中国の木材需要の増加も原因の一つであり、中国は産業用丸太の世界最大の輸入国です。

🟦 サプライチェーンの混乱と物流コストの上昇

需要が増加する一方で、木材の供給側には大きな問題が生じました。

- 人手不足と生産減: アメリカやカナダなど木材輸出国での新型コロナウイルスによる人手不足のため、製材工場の稼働率が下がったり、木材を輸入するのに必要な労働力がストップしました。

- コンテナ不足: 世界中の物流が増加したことにより、木材を運ぶためのコンテナが不足しました。

- 国際情勢によるコスト増: ウクライナ侵攻によるサプライチェーンの混乱や、世界的なエネルギー価格の高騰が引き起こした物流コストの上昇は、輸入木材の価格をさらに押し上げました。

- 日本の「買い負け」: 世界的な木材需要の増加傾向に対し、日本の商社などのバイヤーが「いずれ相場は戻る」と判断して2020年12月頃に買い控えをした結果、日本が購入しなかった木材が他国に販売され、日本の輸入量が大きく減ってしまいました。日本はもともと「輸入小国」であり、木材の品質や寸法体系が複雑で輸出国にとっては面倒な取引先だったため、パイの奪い合いの中で「買い負けた」のが実態です。

2. ウッドショックが日本の住宅業界に与える深刻な影響

日本で使用する木材は輸入材が6割を超えているため、ウッドショックは日本の住宅・建築業界に極めて大きな影響を与えました。

📉 住宅建築コストの急激な上昇と工期の遅延

輸入木材の価格上昇は、特にローコストの注文住宅や建売住宅の建築工事費に大きな影響を与えました。

- 材料調達の不安: 多くのハウスメーカーや工務店が、木材調達の目途が立たない状況に直面しました。木造住宅の柱や梁などに使う輸入木材の需給が逼迫し、価格高騰、納期遅延、そしてそもそも材料が調達できるか不明という混乱が生じました。

- 建築構造への影響: 在来工法で特に強度や多様な寸法が求められる梁(はり)には輸入材を使う場合が多く、「柱は国産材に代替できても、梁は難しい」のが現状です。梁を国産材に変更すると必要な強度を満たすために寸法が大きくなり、設計や見積もりに影響が出かねません。

- 工期の長期化: 主要な木材が届かないため、工期が長引き、中には家がなかなか建たないケースも発生しました。

🚨 経営リスクと発注者とのトラブル

ウッドショックは、木材関連企業や住宅会社等の経営リスクを最大級に高める「有事」であり、優良な会社さえも追い込む事態となりました。

- 倒産リスク: 工期遅延が相次ぐことで、着工できない案件が続出し、出来高払いが基本となる建設業界では資金繰りが悪化し、経営破綻のリスクが高まります。

- 中古住宅への波及: 新築住宅の建築工事費が高くなったため、予算オーバーとなった層が中古の戸建住宅へ流れ、首都圏を中心に中古戸建住宅の価格が上昇する傾向が見られました。

- トラブルの発生: 木材の仕様、工期、価格の変更に伴い、建て主や発注者とのトラブルが頻発する恐れがあります。工務店やハウスメーカーは、価格高騰や木材変更の可能性について事前に依頼主から合意を得ることが必須となります。

3. 今終わったのか?現状と今後の見通し(2025年最新動向)

ウッドショックの動向に関する最新の情報(2025年2月〜10月時点のソース情報)によると、ウッドショックの「原因」自体は終息傾向にありますが、「木材価格」は高止まりが続き、住宅建築費全体は上昇傾向にあります。

✅ ウッドショックは収束傾向にあるが価格は高止まり

- 収束の理由: ウッドショックの最大の要因であった海外の住宅需要は落ち着きを見せています。

- 高止まりの理由: しかし、木材価格は元の水準に戻っていません。依然として為替の変動(円安)や物流コストが高い水準を維持しているためです。円安傾向は2022年春頃から続き、輸入品全般の価格上昇要因となっています。

📈 2025年〜2026年以降も建築工事費が上昇する複合的な要因

ウッドショックが終息しても、住宅価格(建築工事費+土地代)は、構造的な問題により今後も下がる可能性は低いと考えられています。

- 人件費の上昇: 木材だけでなくセメントや鉄骨など建築材全体の高騰に加え、建築工事の職人不足による人件費アップが大きな要因です。職人不足が解消されない限り、人件費は上がり続ける可能性が高いです。

- ハイスペック化の義務化: 2050年カーボンニュートラルの実現に向け、2025年4月から原則すべての新築住宅に省エネルギー基準への適合が義務付けられました。断熱性の高い建材や省エネ機器の採用が必要となるため、これまでの一般的な住宅と比べると建築工事費は1割程度アップするそうです。さらに2030年にはZEH水準の住宅が義務付けられる見込みです。

- 地価の上昇: 国土交通省のデータによると、地域差はあるものの、住宅地の価格は全国総じて2年連続で上昇しています。

- 金利動向: 住宅ローン金利は、史上最低金利が続いた状況から変化し、2022年から全期間固定型金利が上昇、そしてこれまで0.5%未満だった変動型金利も2024年10月以降徐々に上がっています。特に固定金利に連動する10年国債の利回りは、2025年8月現在1.5%前後で推移しています。

💡 住宅価格上昇に対する対策

住宅価格の上昇傾向に対して、個人や企業がとるべき対策がいくつか挙げられています。

| 対象 | 対策 | 詳細 |

|---|---|---|

| 購入者 | 補助金制度の活用 | 省エネ住宅や長期優良住宅の取得を支援する「子育てグリーン住宅支援事業」(ZEH水準40万円/長期優良住宅80万円)や「ZEH支援事業」(ZEH55万円/ZEH+90万円)などをチェックする。 |

| 購入者 | エリア・物件の見直し | 中古住宅(マンション・一戸建て)も含めて条件を広げ、無理のない予算で買えるエリアを探す。 |

| 工務店/HM | 木材の見直し | 輸入材への依存を減らし、国産材の割合を増やす。 |

| 工務店/HM | 構造のシンプル化 | 梁のかけ方を工夫するなど、構造をシンプルにすることで、国産材でも十分な強度を確保し、費用を抑える。 |

| 工務店/HM | 資金調達の検討 | 日本政策金融公庫からの資金調達や、林野庁の国産材への転換支援制度などを検討する。 |

ウッドショックは、コロナ禍による住宅ニーズの変化、国際情勢の不安定化、物流コストの急上昇、そして日本の輸入材への高い依存構造が絡み合って発生しました。

ウッドショックの主要因であった海外の住宅需要の落ち着きを受け、日本でのウッドショックは収束傾向にあります。しかし、木材価格は円安や物流コストの影響で依然として高止まりしています。

さらに、職人の人件費高騰、建築材全般の高騰、そして2025年4月からの省エネ基準適合義務化による住宅のハイスペック化、土地価格の上昇基調といった複合的な要因により、住宅価格全体は今後も下がる可能性は低いと予測されています。建設業界では「将来に比べて今が一番安い」と言われる状況が続いています。

住宅取得を検討する際は、価格高騰や金利動向(特に変動金利の上昇傾向) に注意しつつも、家族のライフスタイルを考慮した自分たちのベストタイミングを重視して計画を進めることが重要です。補助金制度の活用や、エリア・物件の見直しといった対策も有効です。

コメント