はじめに

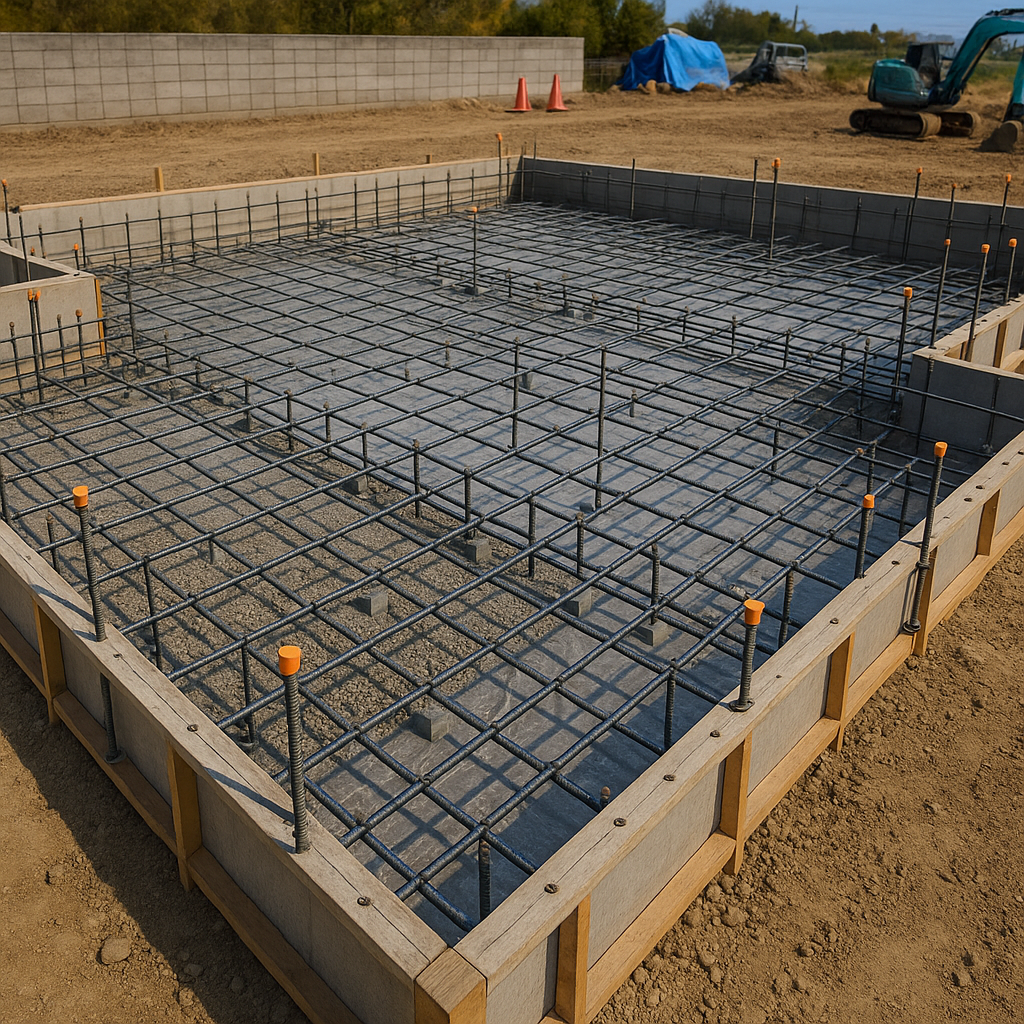

建物を建てる際に欠かせないのが基礎工事です。基礎とは、建物の最も下部に位置する構造部分であり、その建物全体の荷重(垂直下部方向への力、すなわち鉛直力)や、地震などの揺れによる水平方向の力、さらには建物を倒そうとするモーメント力など、建物に加わる3つの力を地盤へ逃がす非常に重要な役割を担っています。

建物の安全性を高め、倒壊や沈下を防ぐため、地盤の状態や予定している建築物の構造、重量などに合わせて最適な基礎工法を選ぶ必要があります。

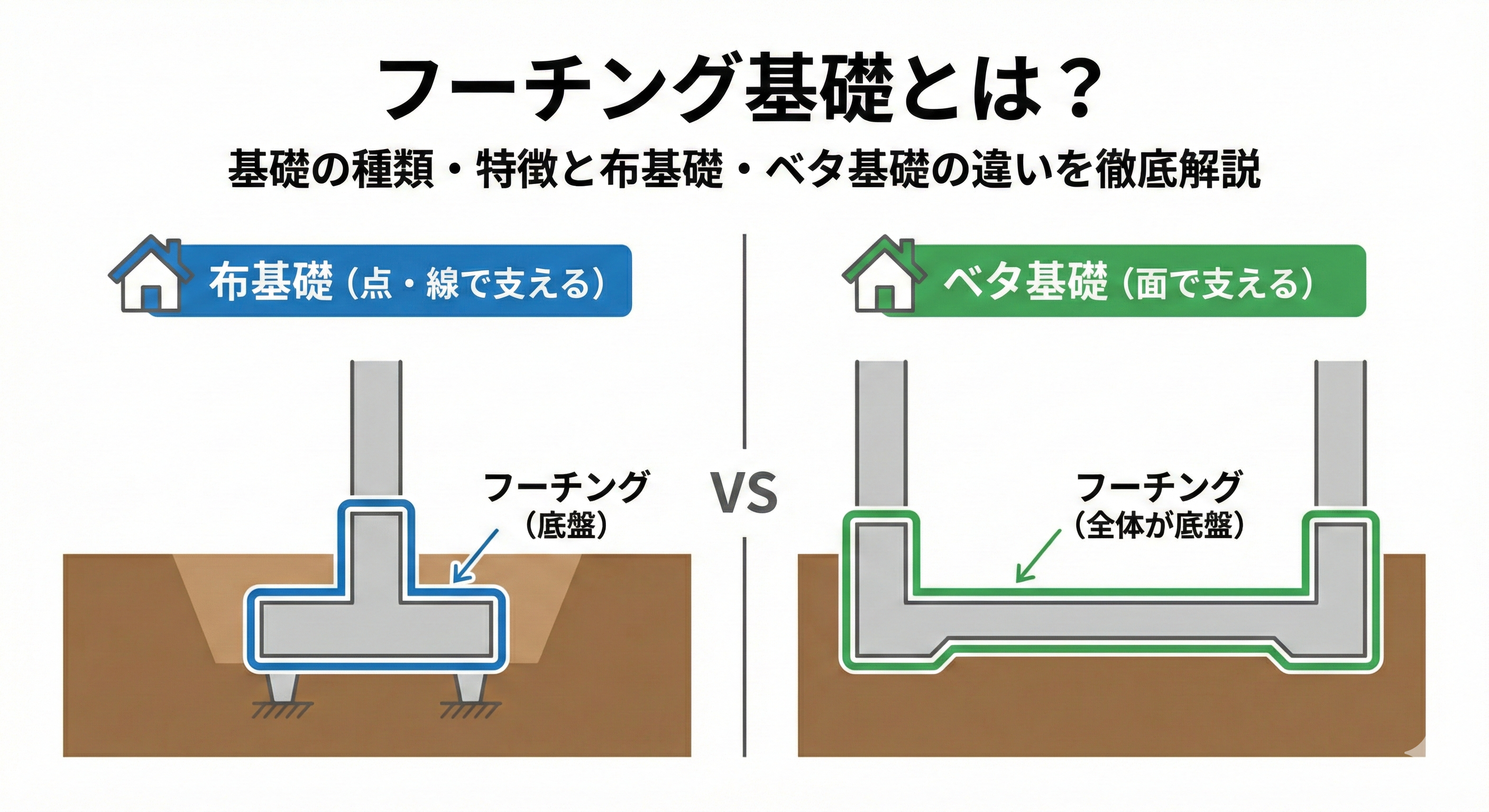

本記事では、代表的な基礎工法の一つである「フーチング基礎」の基本的な仕組みと特徴について、その語源や基礎の分類を解説します。また、日本の住宅建築で多く用いられる布基礎やベタ基礎との違いについても徹底的に解説します。

本文

1. フーチング基礎の定義と仕組み

フーチングとは

フーチングとは、地盤の支持力を増すために、基礎の底部を幅広くした底盤部分のことを指します。これは英語の「foot」(足)が語源となっており、足の裏に形状が似ていることから名付けられた和製英語です。

フーチング基礎は、このフーチングを使用し、底部が広がった逆T字型の形状をした基礎のことを指します。

フーチングの目的

建物の重さを支えるには、地盤に接する面を広くする必要があります。フーチングを設置することで、建物の荷重が地盤に分散され、基礎が地盤にめり込む不同沈下や倒壊を防ぐ効果をもたらします。

フーチングは建物の力を地盤もしくは杭に伝える役割を担います。基礎に加わる鉛直力、水平力、モーメントの3つの力すべてに対して、基礎を安定させるためにフーチングは効果的です。

2. 基礎の主要な種類と分類

建物の基礎は、地盤の状態や支持層の深さによって大きく2種類に分類されます。

分類1:直接基礎

地盤が良好で、建物を支える支持層までの深さがごく浅い場合に採用される方法です。基礎底盤を支持層に接するように置いて建物を支えます。フーチング基礎は、この直接基礎の一種です。

直接基礎には、主に以下の種類があります。

| 基礎の種類 | 特徴 | 該当する基礎スラブ |

|---|---|---|

| フーチング基礎(布基礎) | 逆T字型のフーチングを帯状に連続して設置。底部を広くして荷重を分散する。 | フーチング部分 |

| ベタ基礎 | 建物底部全面に鉄筋コンクリートを敷き詰めて一体化させる。 | 床の耐圧版 |

| 独立基礎 | 主要な柱の底部のみに独立したフーチングを設置。 | フーチングの部分 |

分類2:杭基礎

地盤が軟弱な場合や、支持層までの深さがあるケースで用いられます。地中に設置した杭を通じて、地盤の深い部分に荷重を支持させる方法です。

- 支持杭(支持杭基礎): 固い支持層(N値50が5メートル連続する層)まで杭を到達させて建物を支えます。

- 摩擦杭(摩擦杭基礎): 支持層まで杭が届かない場合に、杭の表面積の摩擦力によって荷重を負担します。

- パイルドラフト基礎: 杭基礎と直接基礎を併せ持つ基礎です。

注意点: 建築基準法施行令第38条により、同一建物内における直接基礎と杭基礎の併用は、原則として禁止されています。ただし、構造計算で安全性が認められた場合(パイルドラフト工法など)は採用可能なケースもあります。

3. フーチング基礎(布基礎)とベタ基礎の徹底比較

フーチング基礎は、多くの場合「布基礎」または「連続フーチング基礎」と呼ばれ、建物の基礎として代表的です。ここでは、同じ直接基礎である布基礎とベタ基礎の違いを比較します。

布基礎(フーチング基礎)の特徴

布基礎は、建物の外周と内部の必要な箇所に、逆T字型のフーチングを帯状に連続して設置します。基礎の底盤部分であるフーチングと、梁の役割を果たす壁部分が一体化した形状が特徴です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 施工コストを抑えられる(ベタ基礎と比較して) | 湿気の影響を受けやすい(基礎の内側が土の露出となるため) |

| 地盤が良好で支持層が浅い場合に効率的 | シロアリ被害に遭いやすい(すき間ができやすいため) |

| 基礎の安定性が地盤の強さに依存する |

布基礎を採用する場合、湿気対策、冷え対策(通気口による床冷え防止)、そして防蟻処理が重要となります。

ベタ基礎の特徴

ベタ基礎は、外周を布基礎で囲み、その内部全面に鉄筋コンクリートを敷き詰めて一体化させる工法です。建物の底部全面が底盤になるため、建物を面で支える構造です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| やや軟弱な地盤にも採用可能 | コンクリートの使用量が多く、コストが高くなりやすい |

| 湿気やシロアリ被害に強い | |

| 掘削や地業などの作業効率が上がり、施工しやすい |

4. フーチングと地耐力の関係性

フーチング基礎の設計において、地盤が建物の荷重に耐えられる力である地耐力は非常に重要です。

地耐力と接地圧

- 地耐力:地盤が耐えられる荷重を表すもので、「kN/m2」で示されます。数値が大きいほど固い地盤を意味します。

- 接地圧:基礎から地盤にかかる、単位平米当たりにかかる荷重のことです。

設計上、地盤に加わる接地圧よりも、地盤が持つ地耐力が上回るようにする必要があります。

地耐力が接地圧よりも弱い場合、地盤沈下や崩壊の危険性があります。

フーチングによる荷重分散

フーチング基礎は、「接地圧が下がるように基礎を設計する」というアプローチに該当します。

フーチングの幅を広くすることで、地盤に接する面が広がり、接地圧が分散されて低下します。

- 地耐力が大きい地盤:フーチングの幅は小さくても建物を支えられる。

- 地耐力が小さい地盤:フーチングの幅を広くする必要がある。

重量が重い鉄筋コンクリート造ではフーチングの幅を広く、比較的重量が軽い木造住宅では幅を小さくすることも可能です。地耐力に合ったフーチングの設計・活用は、地震などの自然災害に強い建物づくりにつながります。

まとめ

フーチング基礎とは、地盤の支持力を高めるために、基礎の底部を幅広く(フーチング)した逆T字型の直接基礎を指します。底部の広がった部分であるフーチングが、建物の自重や地震による水平力、倒壊の力といった荷重を効果的に地盤に分散させ、不同沈下や倒壊を防ぐ重要な役割を担います。

一般的にフーチング基礎は「布基礎」とも呼ばれ、コストを抑えられるメリットがある反面、基礎の内側が土の露出となるため、湿気やシロアリ対策が別途必要になります。

対してベタ基礎は、建物の底部全面を鉄筋コンクリートで覆うため、やや軟弱な地盤にも適用しやすく、湿気やシロアリにも強いですが、コンクリート使用量が多くコストが高くなる傾向があります。

いずれの基礎を採用するにしても、地盤調査を十分に行い、地盤の強さ(地耐力)に応じてフーチングの幅を適切に設計することが、建物の長期的な安全性を確保するために不可欠です。

コメント