はじめに

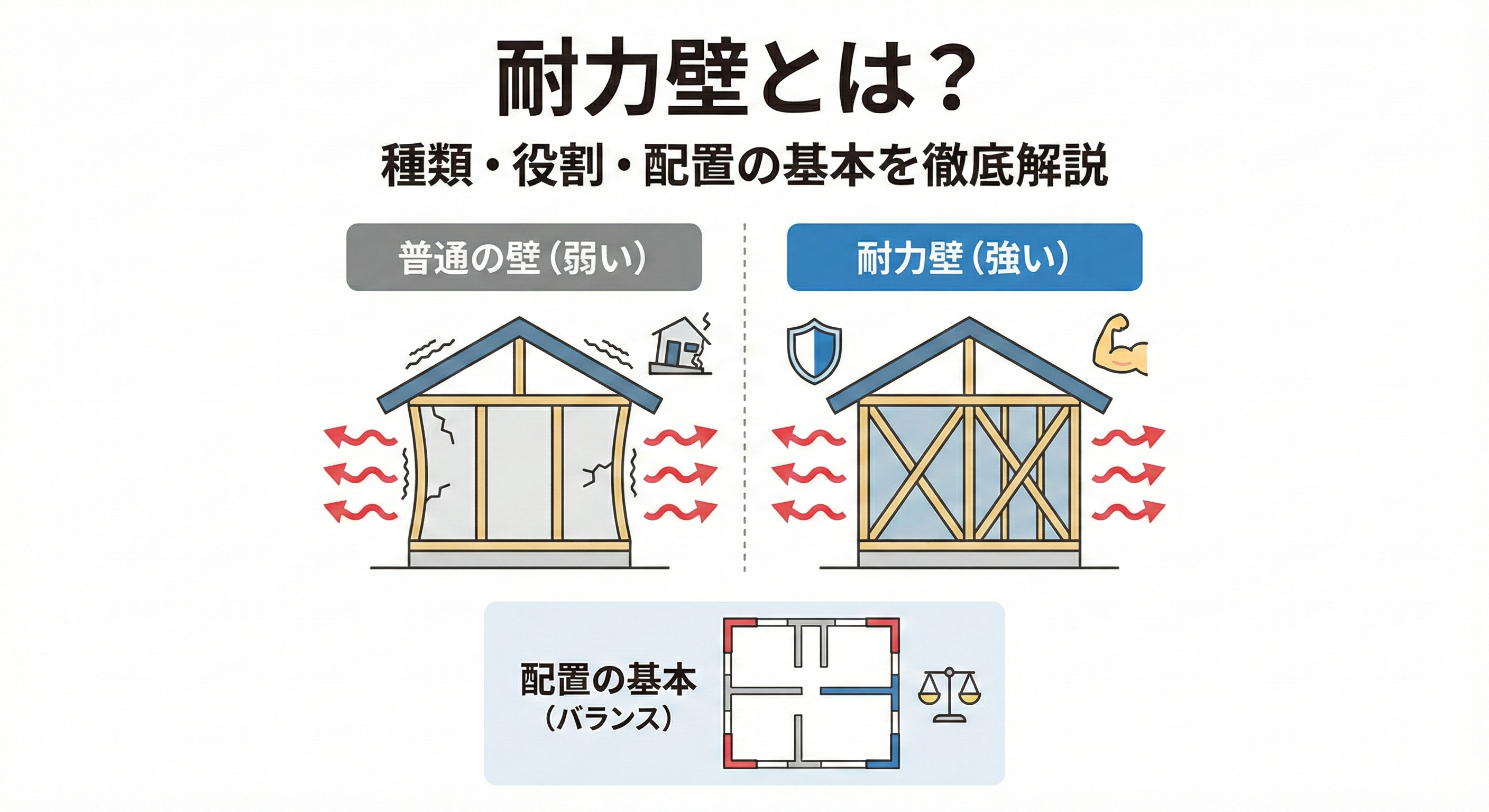

住宅を新築したりリフォームしたりする際、「耐力壁(たいりょくかべ・たいりょくへき)」という言葉を聞くことがあります。耐力壁とは、建物の構造上、強度を保つために必要不可欠な壁であり、その役割を理解することは、安心・安全な住まいづくりにおいて非常に重要です。

この壁がないと、建物は簡単に倒壊してしまう可能性があります。なぜなら、建物は頭上からの重さには強いものの、横からのエネルギー(水平力)には非常に弱いからです。ここでいう水平力とは、主に地震や台風などによって建物に加わる横方向の力を指します。

本記事では、この重要な役割を担う耐力壁について、その役割、種類、そして適切な配置の基本を徹底的に解説します。

本文:耐力壁の基本、種類、そして配置のルール

1. 耐力壁の役割と「非耐力壁」との違い

耐力壁の最大の役割は、地震や風圧などの水平力に抵抗し、建物の変形や倒壊を防ぐことです。

建物の耐震性を考える際、柱や梁を太くすれば耐震性が高まると勘違いされがちですが、ラーメン構造などの特殊な構造を除いては、耐力壁の量を増やすことが耐震性を高める鍵となります。耐力壁は、地震に強い壁という意味で「耐震壁」や「耐震ブレース」と呼ばれることもあります。

🔑 耐力壁とは?

構造上、強度を保つために不可欠であり、地震や風圧といった横方向の力(水平力)に耐える役割を持つ壁です。

これに対し、構造上そこまで重要ではない壁を「非耐力壁(ひたいりょくへき)」、あるいは空間を仕切るという意味で「間仕切り壁」と呼びます。同じ外壁や内壁であっても、耐力壁になっている場合と非耐力壁になっている場合があります。

2. 構造別に見る耐力壁の3つの種類

耐力壁の種類は、建物の構造物(木造、RC造、鉄骨造)によって異なります。

2-1. 木造建築物における耐力壁

木造住宅は主に「軸組工法」と「2×4工法(ツーバイフォー)」に大別され、それぞれ耐力壁の構成が異なります。

| 工法 | 構造の特徴 | 耐力壁の主な構成 |

|---|---|---|

| 軸組工法 (線で構成) | 柱(線)で作られているため横の力に弱い。 | 筋交い(すじかい)を入れることで横揺れに強くする。 |

| 2×4工法 (面で構成) | 面で構成されるため横揺れに強い特徴がある。 | 構造用合板や石膏ボードなどの面材を使用する。 |

軸組工法で筋交いを用いた壁は耐力壁となりますが、リフォームで間取りを変更する際、この耐力壁がある部分の壁を無くす改修工事は難しく、大規模な工事が必要になります。

2-2. 鉄筋コンクリート造(RC造)の耐力壁

RC造(鉄筋コンクリート造)の場合、構造は「ラーメン構造」と「壁式構造」に分かれます。RC造の耐力壁は「耐震壁」とも呼ばれ、壁内の鉄筋量と壁の厚みによって非耐力壁と区別されます。

- ラーメン構造の場合: 梁と柱が頑丈に一体化しており横揺れに強い構造です。この構造では、部屋を仕切る壁が耐力壁になります。部屋の内部に木造住宅のような耐力壁が存在しないため、リフォームによる間取り変更が比較的容易です。

- 壁式構造の場合: 梁や柱がなく、壁のみで形成される箱状の骨組みです。部屋の外側にある壁のほとんどが耐力壁でできており、非常に強い強度があります。ただし、梁がないため広い間取りを確保することが難しく、比較的小さな部屋のマンションに多い構造です。

2-3. 鉄骨造(S造)の耐力壁

鉄骨を組み合わせて施工するS造では、ラーメン構造に加え、筋交い方式によるブレース工法が用いられます。斜めにブレースと呼ばれる筋交いを採用したものが耐力壁となり、横揺れに強く耐震性のある構造物となります。

3. 耐力壁の構成要素:筋交いと面材、そして壁倍率

木造住宅の耐力壁に用いられるのは、主に筋交い(斜めの補強材)か、構造用合板などの面材です。

3-1. 筋交いと面材の仕組み

- 筋交いの役割 筋交いは、柱と柱の間に斜めに設けられ、水平力が作用すると、圧縮力(突っ張る形)または引張力(引っ張られる形)を負担することで抵抗します。

- 面材の役割 面材を打ち付ける耐力壁は近年特に増えており、構造用合板などが使用されます。耐力壁となる部分には、基本的に窓などの開口部を設けることはできません。

3-2. 強度を示す「壁倍率」

耐力壁の強度は「壁倍率」という数値で表されます。この数値が高いほど強度が高く、大きな水平力に耐えることができます。

壁倍率は、使用する材料や大きさによって異なり、建築基準法施行令で詳細が定められています。

💡 壁倍率の例(軸組工法)

筋交いを厚さ3cm以上で幅9cm以上の木材で入れた軸組は、倍率が1.5です。

9cm角以上の木材の筋交いを入れた軸組は、倍率が3.0です。

さらに強度を高める方法として、筋交いを「たすき掛け」に入れる方法や、面材を両面に打ち付ける方法があります。

- たすき掛け(クロス補強): 筋交いをたすき掛け(X字)に入れると、それぞれの数値の2倍の倍率になります。たすき掛けは、一本のみで支える片筋交いに比べ、両方向の力に対抗できるため強度が高いのが特徴です。

- 筋交いと面材の併用: 筋交いと面材を組み合わせることも可能で、その場合はそれぞれの倍率を合計します。ただし、いくら組み合わせても軸組の強さの最高は5倍が限度と定められています。

壁倍率の高い耐力壁を採用すると、有効長さ(実際の壁長さ × 壁倍率)が大きくなるため、全体の壁の量を少なくでき、その分窓を多く設けたり、開放的な空間を作りやすくなります。

4. 耐力壁の配置と量の決定

耐力壁は、構造計算(台風や地震でも構造的に問題がないかを計算すること)によって、必要な量と配置が決められます。

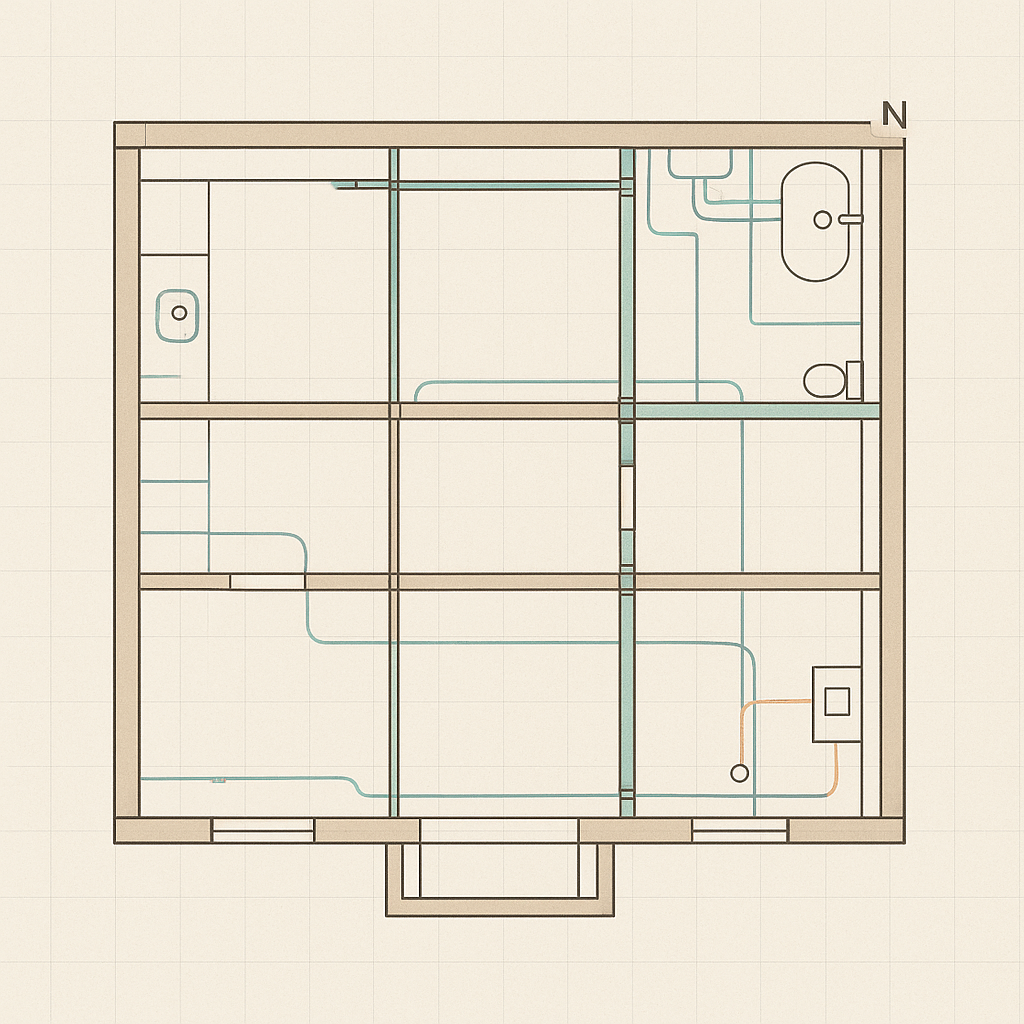

4-1. 配置の基本的な考え方

耐力壁は、単に量を満たせば良いわけではなく、バランスよく配置することが極めて重要です。バランスが悪いと、地震時のねじれや水平力に耐えきれず、建物が倒壊する恐れがあります。

- コーナーの強化: 四角形のコーナーを固めていくのが基本的な考え方です。

- 直下率の意識: 上下階の耐力壁の位置をできるだけ合わせる(直下率を意識する)ことで、力の伝達をスムーズにし、建物の強度を高めます。

- 筋交いの向き: 片筋交いの場合、力が一方向にしか対抗できないため、筋交いの向きは階層ごとや壁ごとにハの字または逆ハの字に交互に変える必要があります。

4-2. 必要な壁量(壁の長さ)の算定

建築基準法に基づき、耐力壁に必要な長さ(壁量)は、地震力に対する壁量と風圧力に対する壁量の両方を満たす必要があります。

- 地震力に対する壁量: 地震力に対して必要な壁量は、建物の床面積に、定められた数値を乗じて求めます。

- ポイント: 建物や屋根が重たいほど、必要な壁量は多くなります。また、2階建ての場合、下の階ほど乗じる数値が大きくなり、必要な壁量が多くなります。

- 風圧力に対する壁量: 風圧力に対して必要な壁量は、風が当たる壁の見付面積(床から1.35mより上の部分)に、定められた数値を乗じて求めます。

- ポイント: 風が強い地域は、乗じる数値が大きくなり、必要な壁量が多くなります。一般的に、張間方向(短手の方向)の方が必要壁量は多くなる傾向があります。

これら地震力と風圧力に対して求められた必要な壁量のうち、数値が大きい方を採用して耐力壁の長さを確保します。

5. 耐力壁の耐久性維持における注意点

耐力壁の強度は、長期的に維持される必要があります。特に木造住宅においては、壁内に内部結露が発生しないようにすることが重要です。

内部結露が発生すると、筋交いは根元から腐敗し、耐力面材も水分を含んで柔らかくなり、どちらも強度が低下してしまいます。

🛠️ 強度維持の鍵

内部結露の発生を防ぐため、住宅の気密性能と断熱性能を高めることが重要です。気密性が低いと、熱や水蒸気が壁内に侵入し、結露の原因となるからです。

まとめ

耐力壁は、地震や台風から建物を守るために構造上欠かせない壁です。

- 耐力壁は、建物にかかる水平力に抵抗するという重要な役割を担っています。

- 建物の構造(木造の軸組工法・2×4工法、RC造のラーメン構造・壁式構造、S造)によって、採用される耐力壁の種類や形状が異なります。

- 耐力壁の強度は壁倍率で表され、筋交いのたすき掛けや面材との併用で強度を高めることができますが、最大で5倍までが限度です。

- 耐力壁は、地震力と風圧力の両方の基準を満たす量を確保し、特に偏りなくバランスよく配置することが、建物の倒壊を防ぐために不可欠です。

- 耐力壁の強度を維持するためには、高水準の気密性と断熱性を確保し、壁内結露を防ぐことが重要です。

これから家づくりをされる方は、設計段階で耐力壁の配置や量をしっかりと理解し、安全な住まいを実現しましょう。

コメント