🟦 はじめに

「ツーバイフォー(2×4)」という用語は比較的頻繁に耳にしますが、その具体的な内容についてしっかり理解できている方は少ないかもしれません。

本記事では、ツーバイフォー(2×4)工法の基本的な構造、規格、そして建物を建てる上でのメリット・デメリットについて、わかりやすく解説します。住宅建築をご検討の方や、DIYでツーバイフォー材を利用しようと考えている方は、ぜひご覧ください。

この工法は、建築基準法上の正式名称を「枠組壁工法」といい、現代の住宅建築において重要な位置を占めています。

🟦 本文

1. ツーバイフォー工法(枠組壁工法)の基本構造

1-1. ツーバイフォーとは「規格名称」である

ツーバイフォー(2×4)とは、木材の規格名称のことであり、木口の厚さが2インチ、幅が4インチの組み合わせを指します。あくまでも大きさやサイズの総称であり、規格に合った木材であればすべてツーバイフォー材として扱うことができます。

サイズによって呼び方が変わり、幅が6インチのものはツーバイシックス(2×6)と呼ばれます。

1-2. 建物を「面」で支える六面体構造

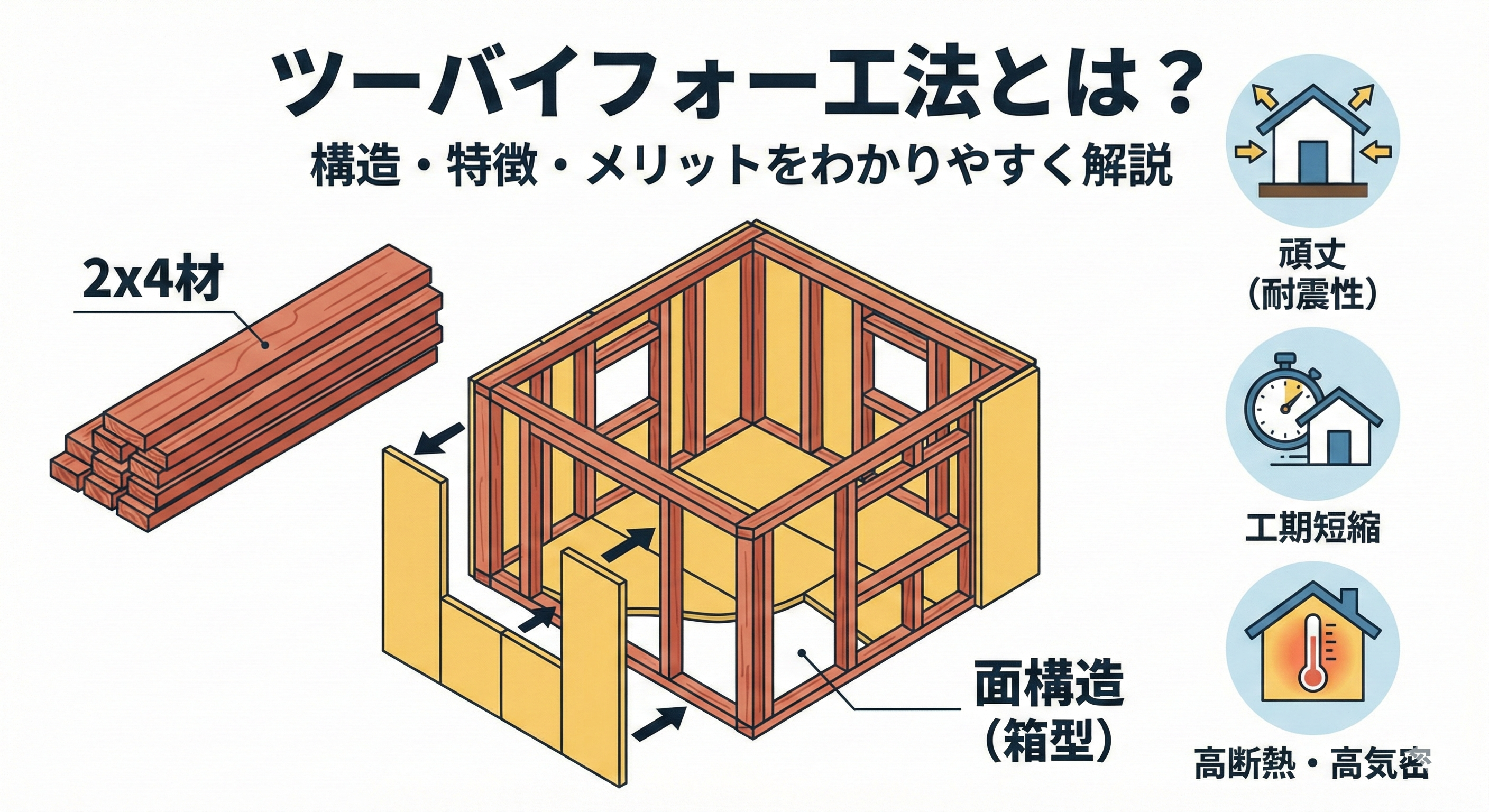

ツーバイフォー工法の最大の特徴は、床や壁などの「面」で建物を支える「面構造」であることです。

これは、厚紙1枚では折れ曲がってしまうダンボールが、箱状に組み立てることで強度を持つイメージに似ています。ツーバイフォー工法は、この箱を横に並べたり、上に積んだりして空間を構成する考え方に基づいています。

具体的には、サイズが約2インチ×約4インチなどの木材を組んで「枠組」を作り、この枠組に「構造用面材」(合板など)を接合して剛性の高い版(ダイアフラム)を構成します。これらの壁版、床版、天井版を専用の金具などで一体化することで、頑強な六面体構造(箱構造)を形成します。

この六面体構造により、地震や台風などの外力を1点に集中させず、バランスよく分散させて、建物の変形や崩壊を防ぎます。

1-3. 規格材の種類とサイズ

ツーバイフォー工法では、構造材として2×4材の他に、2×6材、2×8材、2×10材、2×12材などの規格材を使用します。例えば、強度を持たせたい2階以上の床には2×10材を、断熱性を持たせたい外壁には2×6材など、使用部位によって使い分けられます。

規格の基準はインチ(1インチ=25.4mm)が用いられますが、流通しているものは乾燥や製材を経ているため、未乾燥かつ製材前の寸法よりも若干小さくなっています。

| サイズ (高さ×幅) | 読み方 | 断面サイズ (流通品) |

|---|---|---|

| 2×4 | ツーバイフォー | 38mm×89mm |

| 2×6 | ツーバイシックス | 38mm×140mm |

| 2×8 | ツーバイエイト | 38mm×184mm |

| 2×10 | ツーバイテン | 38mm×235mm |

| 2×12 | ツーバイテン | 38mm×286mm |

| 4×4 | フォーバイフォー | 89mm×89mm |

| 1×4 | ワンバイフォー | 19mm×89mm |

| 1×6 | ワンバイシックス | 19mm×140mm |

💡 豆知識:ツーバイシックス工法

ツーバイシックス工法は、外壁に2×6材を用いた壁版を使った場合の表記であり、構造自体はツーバイフォー工法と同じ「枠組壁工法」です。2×4材よりも壁版が厚くなるため、上からの荷重への強度がアップするほか、壁内に断熱材を多く入れられ、高い断熱性や省エネ性が期待できます。

1-4. 在来工法(木造軸組工法)との違い

日本の木造住宅の主要な工法には、枠組壁工法(ツーバイフォー工法)と木造軸組工法(在来工法)の主に2種類があります。

| 比較項目 | ツーバイフォー工法 (木造枠組壁工法) | 在来工法 (木造軸組工法) |

|---|---|---|

| 構造 | 面で組み立てる(面構造) | 線で組み立てる(軸組構造) |

| 部材 | 規格化された木材を使用 | さまざまな種類の木材を使用 |

| 特徴 | 高い耐震性・耐風性、工期が短い、高気密・高断熱 | 自由な設計が可能、大工の技量による品質の差がある |

在来工法がコンクリートの土台に柱を立て、梁を水平に渡し、筋交いを入れることで構造体を作るのに対し、ツーバイフォー工法は枠組と面材で構成された版で六面体を構成します。

2. ツーバイフォー工法の圧倒的なメリット(特徴)

ツーバイフォー工法が長年普及してきた背景には、その優れた多面的な性能があります。

✅ メリット1:優れた耐震性

ツーバイフォー工法は、地震や台風の外力を建物全体で受け止め、荷重をバランスよく分散させる強固な六面体構造をつくります。これにより、ねじれや変形を抑え、建物の全半壊を防ぎます。

1974年に技術基準が告示されて以降、阪神・淡路大震災や東日本大震災、熊本地震などの大震災を経験していますが、ツーバイフォー住宅の被害は少なく軽微なものでした。

東日本大震災における被害調査結果 (津波を除く被害)

2011年の東日本大震災では、調査対象のツーバイフォー住宅のうち、98%以上が「被害なし及び多少の被害」という結果でした。地震による建物の変形が要因での全壊はゼロでした。

✅ メリット2:高い耐火性

木造でありながら、ツーバイフォー工法は優れた耐火性を備えています。

- 石膏ボードの効果: 通常、各部屋の壁や天井の内側全面に貼られる厚さ12.5mm以上の石膏ボードには、約21%の結晶水が含まれています。炎に当たると熱分解し、約20分間水蒸気を発散し続けるため、構造材が着火点に達するまでの時間を遅らせることができます。

- ファイヤーストップ構造: 壁や床の枠組材などがファイヤーストップ材となり、空気の流れを遮断することで、火が天井裏や壁の内部を伝って燃え広がるのを防止する独特の構造を持っています。

この高い耐火性能により、火災保険の費用を抑えることができる場合もあります。

✅ メリット3:高気密・高断熱による省エネルギー性

六面体構造はもともと気密性が高く、優れた断熱性を発揮します。

外壁は、外気温の影響を受けにくい木材の枠組みの中に断熱材を施し、さらに最上層の天井と1階の床内部にも断熱材を施すことで、建物全体を断熱材で覆い、高い省エネルギー性を確保しています。

✅ メリット4:遮音性の向上

高い気密性に加え、外壁が構造用面材、断熱材、石膏ボードなどさまざまな素材で形成される多重構造であることから、家の内外の音の出入りを抑える高い遮音性を発揮します。

✅ メリット5:工期が比較的短い

ツーバイフォー工法は、工場で規格化された部材を用いるためシステム化が進んでおり、分業しやすく、工期が短い傾向にあります。

工期の目安は100~120日程度で、木造軸組工法(120~140日程度)やRC造(240~260日程度)と比較して短期間での完成が可能です。

3. デメリットと工法選択時の注意点

優れた性能を持つツーバイフォー工法ですが、面構造ならではの注意点やデメリットも存在します。

⚠️ デメリット1:構造体でのコスト削減が難しい

ツーバイフォー工法では、構造体に使う部材はJASやJISなどの規格適合品を使用することが建築基準法で厳しく定められています。このため、使用する部材を変更することで、構造体にかかるコストを調整し、価格を下げることはできません。

しかし、これは建物の価格に関わらず、耐震性、耐火性、耐久性などの性能が確実に確保されているという、安全・安心の裏付けでもあります。

⚠️ デメリット2:間取りの自由度やリノベーションの制限

面構造の「箱」で構成されるため、間取りに制限があり、構造体となる壁を抜くなど、後から大幅な間取り変更(リノベーション)を行うのは難しいとされています。

ただし、計画段階で、可動式の壁を設けるなど工夫をすれば、開放的な空間作りや、将来的な間取り変更の可能性を残すことは可能です。また、基準内の部分的なリフォームや増築は自由に行うことができます。

⚠️ 注意点:適切なメンテナンスの継続

木造住宅であるため、湿気が多い日本では、腐食やシロアリ被害に注意が必要です。建築エリアにもよりますが、5~10年に1度は防蟻(ぼうぎ)処理を行うなど、定期的な点検と必要なメンテナンスを継続的に行うことが、建物を長持ちさせるために重要です。

4. DIYで利用されるツーバイフォー材について

ツーバイフォー材はDIYでも非常に人気のある材料です。

4-1. 主な木材の種類

規格に合った木材ならすべてツーバイフォー材として扱えますが、DIYでよく使われるのは以下の種類です。

- SPF材: 北米原産の常緑針葉樹材で、柔らかく加工しやすい、軽くて見た目もきれいです。ホームセンターで多く販売されており安価ですが、他の木材と比較して耐水性は弱いため、屋外での使用は控えるべきとされています。

- ウエスタンレッドシダー(WRC): カナダ産の針葉樹で、耐久性が高く反りや曲がりが少ないのが特徴です。防虫・防腐効果が期待できるため、ウッドデッキなどで多く使用されます。

- ホワイトウッド(W・W): 北欧・スウェーデン産の木材で、SPF材と同じ程度に軽く、加工しやすい柔らかさがあります。節があまり目立たないため、屋内に使用すれば綺麗な仕上げにできます。

4-2. 材の選び方

ツーバイフォー材を購入する際は、状態の良いものを選ぶことが大切です。

- 乾燥材を選ぶ: 施工後の変形を避けるため、水分を含んでいる木材ではなく、乾燥している木材を選ぶようにしましょう。

- 品質のチェック: 曲がりや反りがない、まっすぐな木材を選ぶようにします。また、ヤニが出ていない木材を選び、大きな節や傷があるものは避けることで、節抜け(節の部分が取れて穴が開くこと)を防げます。

🟦 まとめ

ツーバイフォー工法(枠組壁工法)は、規格化された木材を用いて、床、壁、天井の六面体構造(箱構造)を形成する工法です。

構造体が規格で定められているため、建築コストを構造体で削減することはできませんが、その反面、極めて高い耐震性、耐火性、気密性、断熱性といった性能が確実に確保されています。

耐震性や耐火性など、安全・安心な高性能を重視する場合はツーバイフォー工法(枠組壁工法)が適しており、自由度の高い設計や間取り変更の可能性を重視する場合は、在来工法(木造軸組工法)が適していると言えるでしょう。

ご自身のライフスタイルや求める性能に合った工法を正しく理解し、選択することが、後悔しない家づくりへの第一歩となります。

コメント