📘 はじめに

近年、2024年に発生した能登半島地震 や、南海トラフ巨大地震の発生確率引き上げ など、日本における地震リスクへの備えはこれまで以上に重要視されています。住宅の購入や建築を検討する際、建物の「耐震性」は最も気になるポイントの一つでしょう。

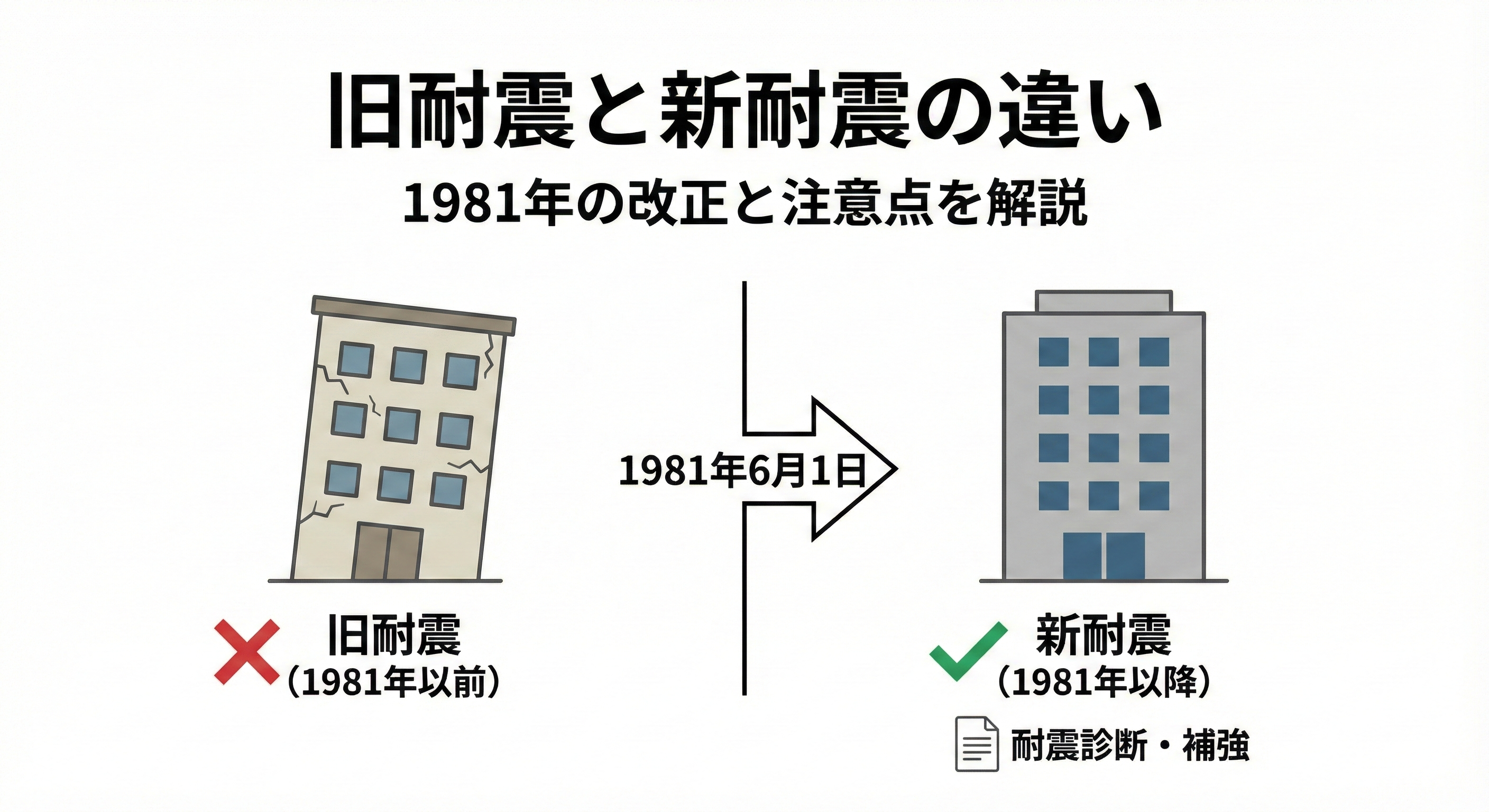

日本の耐震基準は、過去の大地震の教訓を受けて度々見直されてきました。特に大きな節目となったのが1981年の改正です。

この改正を境に、以下の2つの基準に分けられています。

| 基準の分類 | 適用期間 |

|---|---|

| 旧耐震基準 | 1981年(昭和56年)5月31日以前 |

| 新耐震基準 | 1981年(昭和56年)6月1日以降 |

本記事では、この旧耐震基準と新耐震基準の具体的な違い、改正の経緯、そして現在最も高い耐震性が求められる「2000年基準(現行基準)」 の概要について、確認方法や注意点を含めて詳しく解説します。

🏛️ 本文

1. 耐震基準とは?改正の時期と目的

1-1. 耐震基準は「命を守るための最低限の基準」

そもそも耐震基準とは、建築基準法が定めた、一定の強さの地震に耐えられるよう最低限クリアすべき基準を指します。

ここで重要なのは、耐震基準は「国民の生命、健康および財産の保護を図ることを目的とした最低限の基準」であるということです。つまり、大地震が発生したときに即座に家が崩落・倒壊し、命が奪われることがないようにするための基準であり、地震に遭っても「壊れずにそのまま住み続けられること」を保証するものではありません。家はあくまで家族の命を守るための「箱」であると認識しておくことが大切です。

1-2. 新耐震基準は「1981年6月1日」から適用

新耐震基準が施行されたのは、1981年(昭和56年)6月1日です。

この大改正のきっかけとなったのは、1978年に発生した宮城県沖地震でした。震度5の地震でありながら、住宅の全半壊が約4,400戸、一部損壊が約86,000戸という甚大な被害が生じ、震度6以上の地震が起きた場合の危険性が認識されたためです。

この教訓を受け、数百年に一度の大規模地震(震度6強~7程度)でも倒壊しない ような耐震性を家屋に求めるために、「新耐震基準」が制定されました。

1-3. 基準を分けるのは「建築確認日」である点に注意

新耐震基準の適用は、建物の「建築確認日」が1981年6月1日以降であるかどうかに基づきます。

もし建築確認が1981年5月31日以前に完了していた場合、建物の完成日が1981年6月以降であっても、旧耐震基準の家となります。大規模なマンションなどでは、建築確認日と完成日に大きなズレが生じている可能性があるため、確認が必要です。

2. 旧耐震と新耐震の具体的な違い:想定地震レベルと設計方法

旧耐震基準と新耐震基準の最も大きな違いは、想定する地震の強さと、それに伴う設計の考え方です。

| 比較項目 | 旧耐震基準(1981年5月以前) | 新耐震基準(1981年6月以降) |

|---|---|---|

| 想定される地震 | 中地震(震度5程度)のみ | 中地震(震度5程度)と大地震(震度6強~7程度) |

| 中地震での目標 | 倒壊しない | 軽微なひび割れ程度にとどまり、損壊しない |

| 大地震での目標 | 基準なし | 倒壊・崩落せず、人命を守れる |

| 設計チェック | 単一の設計 | 二段階設計(一次設計・二次設計) |

新耐震基準では、大地震に対応するため、一次設計と二次設計の二段階で耐震チェックが行われるようになりました。

- 一次設計(中地震対策):

- 震度5程度の中地震に対し、家の機能を損なわないよう、柱や梁、壁などを強化し、変形を抑えることを目的とします。

- 二次設計(大地震対策):

- 数百年に一度の大地震が発生しても、柱や梁が変形しても倒壊・崩落しない「粘り強さ」 を持たせ、人命を保護できる構造にすることが求められました。

⚠️ 阪神・淡路大震災での被害の違い

旧耐震基準以前の建物が、大地震に対してどれほど脆弱であったかは、1995年の阪神・淡路大震災の被害調査で明らかになっています。

神戸市内で行われた調査によると、新耐震基準のマンションが「大破」(建物として機能しない、建て替えの可能性大)した被災率が0.5%であったのに対し、旧耐震基準以前のマンションは大破の被災率が2.8%と、約5倍以上の件数に上りました。

これは、旧耐震以前の建物では、鉄筋コンクリートの横方向に巻いている鉄筋(帯筋/フープ)が不足していることが多く、これが倒壊(大破)に繋がったことが指摘されています。

3. 新耐震基準の進化:現行の「2000年基準」とは

新耐震基準が制定された後も、1995年の阪神・淡路大震災を経て、さらなる基準の強化が必要とされました。その結果、2000年に建築基準法が再度改正され、それ以降の基準は「現行の耐震基準」または「2000年基準」 と呼ばれています。これは、新耐震基準で建てられた多くの木造住宅が倒壊・半壊したことを受け、特に木造住宅の耐震性向上を目的に制定されました。

現行の2000年基準では、新耐震基準よりもさらに厳しい規制が設けられ、以下の点で耐震性が大幅に強化されました。

🔹 強化された主なポイント

| 強化項目 | 変更点の詳細 |

|---|---|

| 耐力壁の配置バランス | 新耐震基準では壁量は規定されたものの配置バランスの規定がなかったため、2000年基準では「四分割法によるバランス規定」が定められ、バランスの良い配置が求められました。 |

| 接合金物 | 柱と梁などの主要な接合部に、使用する金物の種類や配置が細かく指定され、厳格化されました。これは阪神・淡路大震災で多発した縦揺れによる「ホゾ抜け」 を防ぐための教訓です。 |

| 床の剛性(硬さ) | 壁の耐力を高めても、それを支える床が変形に耐えられなければ壁は倒れてしまうため、床の剛性も耐震性を上げる重要な要素として求められるようになりました。 |

| 地盤調査と基礎構造 | 地盤の強さが耐震性と大きく関係することから、地盤調査の実施と、その結果にあわせた基礎構造の適用が義務化されました。 |

【現行基準の優位性】 国土交通省の報告書によると、2016年の熊本地震において、木造住宅の倒壊率は旧耐震基準が28.2%、新耐震基準が8.7%であったのに対し、2000年基準の建物はわずか2.2%でした。この数字からも、現行の2000年基準が非常に高い耐震性を有していることが証明されています。

4. 耐震基準の確認方法と耐震性向上策

4-1. 建物の耐震基準を確認する方法

中古物件の耐震性を確認する際は、築年数から目安を判断できますが、正確に知るためには「建築確認日」を調べる必要があります。

- 確認すべき日付を把握する

- 新耐震基準(1981年6月1日以降)か旧耐震基準(1981年5月31日以前)かを分けるのは、建物の竣工日(完成日)ではなく「建築確認申請が受理された日」です。

- 必要な書類の取得

- 耐震基準を正確に確認したい場合は、建築確認日が記された「建築計画概要書」または「建築確認台帳記載事項証明書」を各自治体の役所で取得しましょう。

4-2. 耐震等級との違い(性能指標)

耐震基準とは別に、耐震等級という指標があります。

- 耐震等級は、「住宅性能表示制度」に基づき、地震に対する建物の強度(耐震性)を示す任意の指標です。

- 等級は1から3までの3段階で表され、等級の数字が大きいほど耐震性能が高いことを意味します。

- 現行の耐震基準(2000年基準)を満たす建物は、最低限「耐震等級1」とみなされます。

- 特に、長期優良住宅として認定されるためには、耐震等級2以上の強度が求められます。

4-3. 耐震性を高めるためにできること

これから家を建てる場合や、既存の家を補強する場合、耐震性を高めるための対策があります。

- 最も重要なのは「地震に強い土地選び」

- 建物の耐震基準に目が行きがちですが、地盤が強い土地を選ぶことが最も重要です。

- 自治体のハザードマップを確認したり、昔の地図でその土地が川や谷だったかなどを調べたりすることも推奨されます。

- 建物の重量を軽くする

- 建物の重量が重いほど、地震の際に受ける負荷が大きくなり、耐震性が低くなるため、軽量化が有効です。

- 屋根材を瓦からスレートに替えたり、外壁をモルタルやタイルではなくサイディングやガルバリウム鋼板にしたりする など、なるべく軽い素材を選びましょう。

- 耐力壁や接合部の強化

- 単純に耐力壁を増やしたり、主要部材の接合部に金物を設置して強化したりする ことで、耐震性は高くなります。

- また、広々とした空間が必要で壁の数が少なくなりがちなリビングを2階に配置する(2階リビング)のも、1階の壁量を増やすことができ、耐震性向上に効果的です。

- 既存建物の耐震補強

- 旧耐震基準の建物をそのままにしておくことは、大規模地震で倒壊の危険性があるため、耐震工事(耐震補強)が推奨されます。

- 補強工事には、基礎の補強、壁の補強(耐力壁の増設)、屋根の軽量化、結合部の補強などがあります。

💡 まとめ

耐震基準は、1981年の改正を節目に「旧耐震基準」と「新耐震基準」、さらに2000年に改正された「2000年基準(現行基準)」 の3つの時代に分類されます。

| 基準の概要 | 改正時期の目安 | 大地震(震度6強~7)への目標 |

|---|---|---|

| 旧耐震基準 | 1981年5月31日以前 | 基準なし(倒壊リスク大) |

| 新耐震基準 | 1981年6月1日以降 | 倒壊・崩落せず、人命を保護 |

| 2000年基準 | 2000年以降(現行) | 新耐震よりさらに厳格化され、高い耐震性を有する |

中古住宅を購入する際の最大の注意点は、適用されている耐震基準が「建築確認日」によって決まることです。旧耐震基準の建物は、大地震時に大破するリスクが新耐震基準の建物よりも高いことが実証されているため、築年数だけでなく、必ず建築確認日を確認し、不安があれば耐震診断や耐震補強を検討しましょう。

これから家を建てる場合は、現行の2000年基準が適用されますが、地震に強い土地選び や、建物の軽量化、耐震等級の向上 など、さらに高い耐震性を目指す家づくりを心がけることが、家族の命と財産を守る上で重要となります。

コメント