準防火地域とは?防火地域との違い・制限や規制をわかりやすく解説

家を建てる土地を探していると、「準防火地域」という言葉を目にすることがあります。「防火地域と何が違うの?」「どんな制限があるの?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

準防火地域に家を建てる場合、建物の構造や材料に一定のルールが定められています。これらのルールを知らずに計画を進めると、後から設計の変更や追加費用が発生する可能性もあります。

この記事では、準防火地域の定義から、防火地域との違い、具体的な建築制限、家を建てる際の注意点までを、図や表を交えてわかりやすく解説します。安心して家づくりを進めるために、ぜひ最後までご覧ください。

準防火地域・防火地域とは?

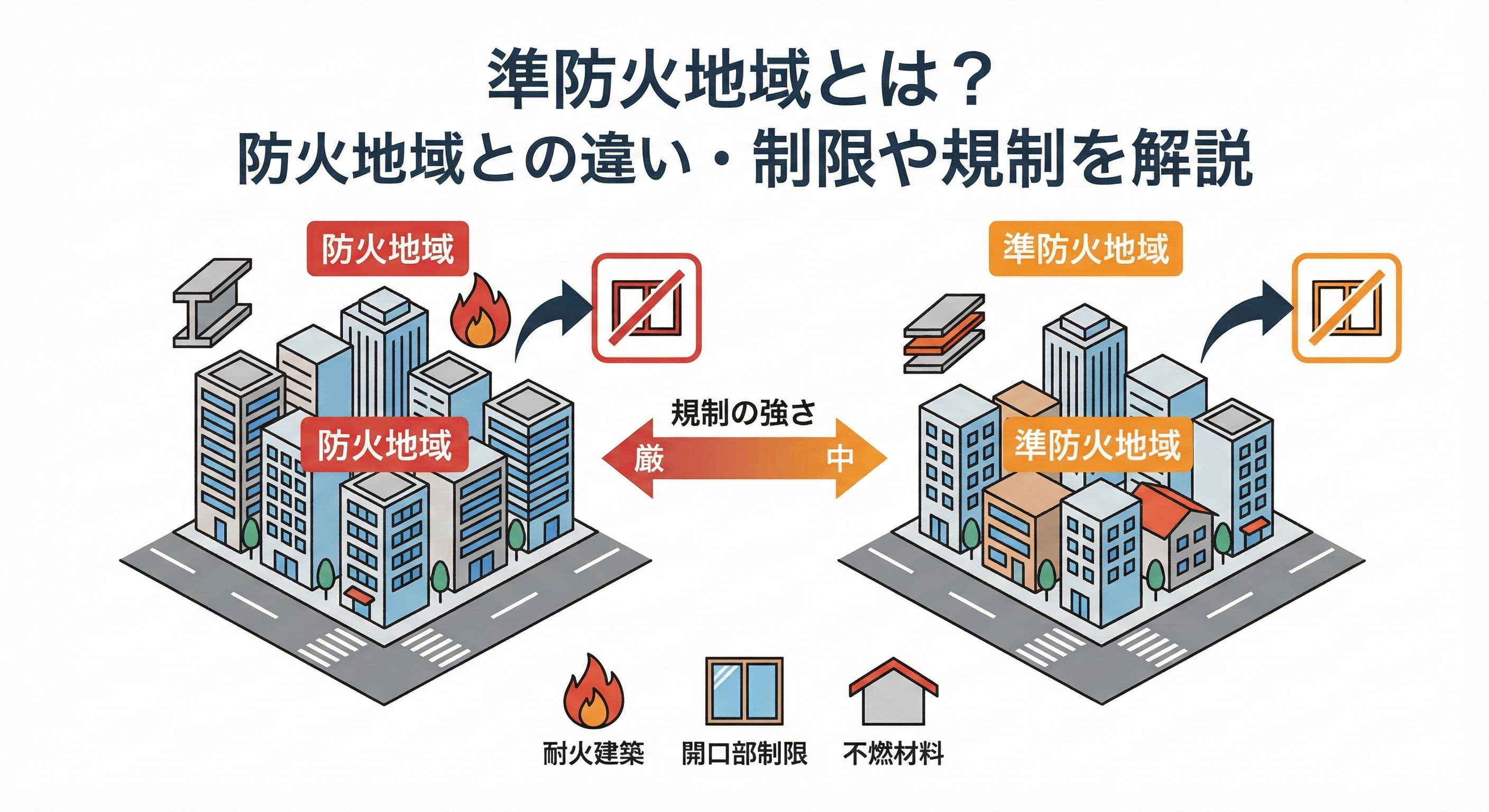

防火地域および準防火地域は、都市計画法にもとづき「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」として指定されるエリアです。目的は、火災の発生を防ぎ、万が一火災が起きても延焼を食い止めることにあります。

多くの場合、駅前の繁華街や建物の密集地、幹線道路沿いなど、火災が起きると大きな被害が予想される場所が防火地域に指定されます。そして、その防火地域を取り囲むように準防火地域が指定される傾向にあります。

規制の厳しさは、防火地域 > 準防火地域 の順になります。防火地域の方がより厳しい建築制限が課せられます。

その他にも、屋根や外壁に燃えにくい材料を使うことが求められる「法22条区域」や、東京都などが独自に定める「新たな防火規制区域」といったエリアもあります。家を建てる土地がどの区域に指定されているか、必ず最新の情報を確認することが重要です。

準防火地域内の建築制限

準防火地域では、建物の安全性を高め、火災の延焼速度を抑えるために、主に以下の6つの部位に対して建築基準法による制限が適用されます。

- 建築物の構造(規模による)

- 屋根

- 外壁

- 軒裏

- 延焼のおそれのある部分(延焼ライン)内にある開口部

- 塀、門

建築物の構造制限(耐火建築物・準耐火建築物の要否)

準防火地域では、建物の階数や延べ面積によって、求められる構造が変わります。規模が大きくなるほど、より高い防火性能を持つ「耐火建築物」や「準耐火建築物」にしなくてはなりません。

| 階数(地階を除く) | 延べ面積 500㎡以下 | 延べ面積 500㎡超~1500㎡以下 | 延べ面積 1500㎡超 |

|---|---|---|---|

| 4階建て以上 | 耐火建築物等 | ||

| 3階建て | 準耐火建築物等 または 防火上必要な基準に適合する建築物 |

準耐火建築物等 | 耐火建築物等 |

| 2階建て以下 | (一定の基準を満たせば木造なども可) | 準耐火建築物等 | 耐火建築物等 |

※「耐火建築物等」「準耐火建築物等」には、それぞれ同等以上の性能を持つとされる特定の構造が含まれます。

この表からわかるように、例えば3階建てで延べ面積500㎡以下の住宅であれば、準耐火建築物にすることが求められます。一方で、2階建て以下で500㎡以下であれば、後述する屋根や外壁の基準を満たすことで、耐火・準耐火建築物以外の一般的な木造住宅を建てることも可能です。

その他の部位に関する制限

- 屋根

隣地で発生した火災の火の粉から建物を守るため、一定の防火性能を持つ不燃材料などで造る、または葺く必要があります。 - 外壁・軒裏

木造建築物等で、隣地境界線や道路中心線から一定の距離内(延焼のおそれのある部分)にある外壁や軒裏は、延焼を抑える性能を持つ「防火構造」としなければなりません。 - 開口部(窓・ドアなど)

延焼のおそれのある部分にかかる窓やドア、換気口などの開口部には、網入りガラスの窓や防火ドアといった「防火設備」を設置する必要があります。 - 塀・門

木造建築物等に附属する高さ2mを超える門や塀で、延焼のおそれのある部分にあるものは、不燃材料で造るか、覆うなどの措置が必要です。

防火地域と準防火地域との違い

防火地域と準防火地域の最も大きな違いは、建築物に対する規制の厳しさです。特に、建物を耐火建築物等にしなければならない規模の条件が大きく異なります。

| 防火地域 | 準防火地域 | |

|---|---|---|

| 耐火建築物等にすべき規模 | ・3階建て以上 または ・延べ面積 100㎡超 |

・4階建て以上 または ・延べ面積 1500㎡超 |

| 準耐火建築物等にすべき規模 | ・2階建て以下 ・延べ面積 100㎡以下 |

・3階建て(延べ面積 1500㎡以下) ・2階建て以下(延べ面積 500㎡超~1500㎡以下) |

| 木造建築物の建てやすさ | 原則、小規模なものを除き耐火建築物にする必要があり、木造での計画は難しい。 | 小規模(2階建て以下・500㎡以下)であれば、木造建築物も建てやすい。 |

このように、防火地域では非常に小規模な建物を除き、原則として耐火建築物等が求められるため、木造での建築はハードルが高くなります。一方、準防火地域は、一定の規模以下であれば一般的な木造住宅の建築も可能です。

準防火地域で家を建てる際の注意点

土地の調査方法

家を建てたい土地がどの区域に指定されているかは、事前に必ず確認しましょう。不動産会社や建築会社に依頼すれば調べてもらえますが、自分でも市区町村の役所の都市計画課などで確認したり、ウェブサイトで公開されている「都市計画図」を閲覧したりすることで調べられます。

特に東京都の「新たな防火規制区域」など、近年新たに追加・変更された規制があるため、建て替えなどの場合でも「以前はこうだったから」と思い込まず、必ず最新の情報を確認するようにしましょう。

コストとデザインへの影響

準防火地域の規制に対応するため、防火性能の高い建材を使用する必要があります。例えば、窓は網入りガラスの防火窓、玄関ドアは防火ドアにする必要があります。これらの建材は一般的なものより高価なため、建築コストが上がる傾向にあります。

また、使用できる窓やドアのデザインが限られたり、外壁材に制限が出たりするため、外観デザインにも影響があります。

メリットもある(建蔽率緩和・火災保険料)

一方で、準防火地域にはメリットもあります。一定の基準を満たす耐火建築物等を建てる場合、建蔽率(建ぺい率)が10%緩和されるという特典があります。これにより、敷地に対してより広い面積の建物を建てられる可能性があります。

また、耐火建築物や準耐火建築物は火災に強い建物であるため、火災保険料の割引を受けられるというメリットもあります。

まとめ

最後に、この記事のポイントをまとめます。

- 準防火地域とは?

市街地での火災の延焼を防ぐために指定されたエリアで、建物に一定の防火性能が求められる。 - 防火地域との違いは?

防火地域の方が規制が厳しく、ごく小規模な建物を除き耐火建築物等にする必要がある。準防火地域は、規模によっては一般的な木造住宅も建築可能。 - 主な建築制限

建物の規模に応じて耐火・準耐火建築物にする必要があり、屋根・外壁・窓(開口部)などにも防火上の規定がある。 - 家を建てる際のポイント

コストは高くなる傾向があるが、建蔽率の緩和や火災保険料の割引といったメリットもある。土地の規制内容は必ず最新の情報を役所などで確認することが重要。

準防火地域での家づくりは、制限がある一方で、安全性が高く、メリットも享受できます。費用やデザイン、利便性などを総合的に判断して、理想の住まいを実現しましょう。

コメント