梁せいとは?意味を知って本質理解を!

はじめに

マイホームの計画やマンションの内覧をしていると、「梁(はり)」という言葉を耳にすることがあります。そして、設計図や専門家の会話の中では「梁せい」という言葉が頻繁に登場します。この「梁せい」、一体何を指しているのでしょうか?

「梁」が建物の柱に次いで重要な部材であるにもかかわらず、一般の方にはあまり馴染みがないかもしれません。しかし、「梁せい」の意味を知ることは、建物の構造的な強さや、室内の天井高、さらには建築コストにまで関わる本質的な部分を理解する鍵となります。

この記事では、「梁せいとは何か?」という基本的な意味から、梁幅との違い、設計上の決め方、そして梁そのものの役割まで、分かりやすく解説していきます。この記事を読めば、建物の見方が少し変わるかもしれません。

梁せいとは?基本的な意味を解説

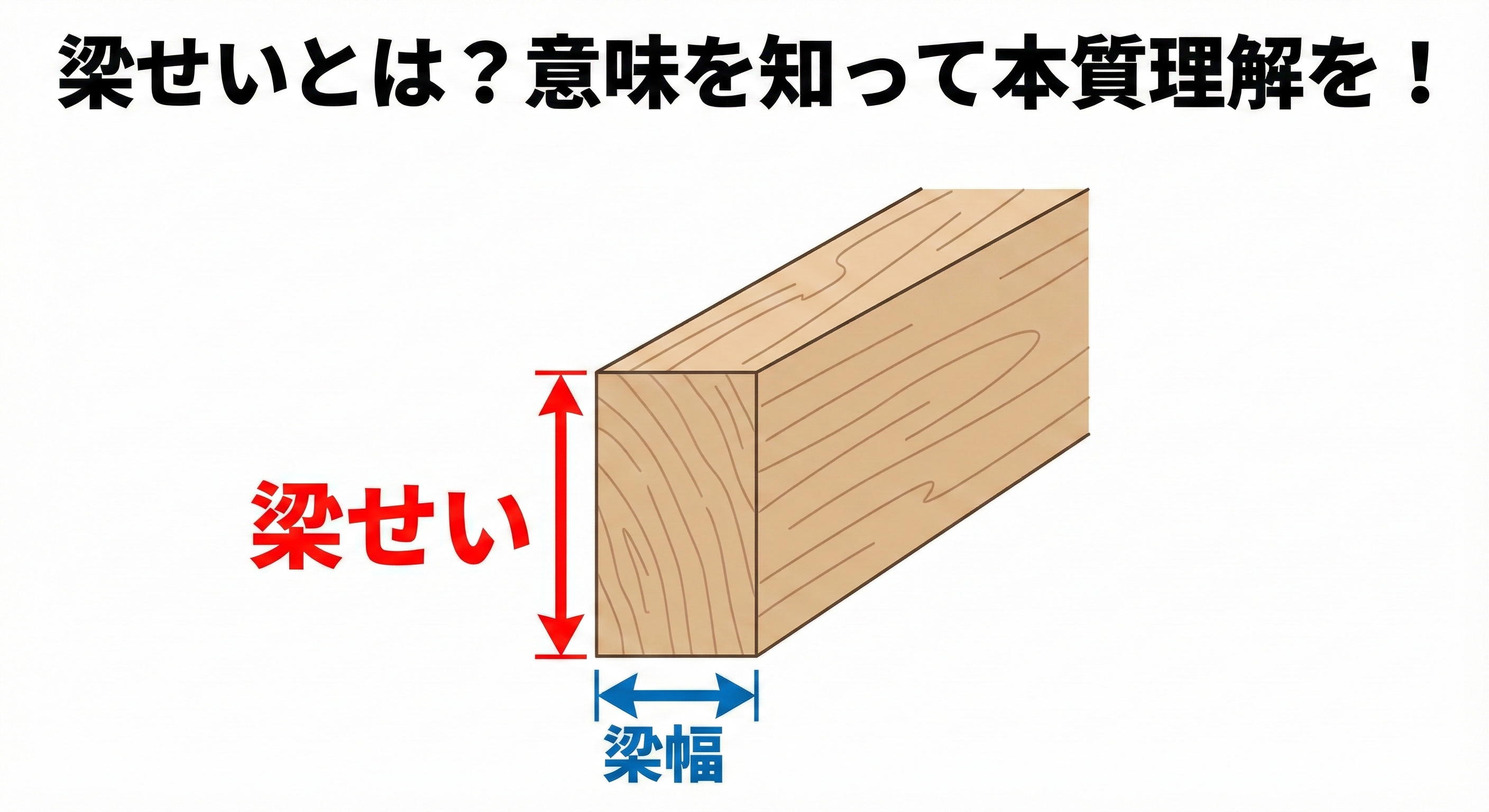

結論から言うと、梁せいとは「梁の高さ」のことを指します。建築業界では日常的に使われる専門用語で、「梁成」と表記されることもあります。

ただし、単に「高さ」と覚えるだけでは不十分です。より正確に言うと、梁せいは「荷重(力)がかかる方向の梁の寸法」を意味します。建物の梁には、通常、床に載る家具や人の重さなど、鉛直下向きの力がかかります。そのため、この鉛直方向の寸法、つまり「厚み」が梁せいとなるのが一般的です。

梁は、柱と柱の間などを水平に渡され、床や屋根を支える非常に重要な構造部材です。この梁の性能を決定づけるのが、まさに「梁せい」なのです。

梁せいと梁幅の違いは?

梁せいとセットで使われる言葉に「梁幅(はりはば)」があります。この二つの違いを理解することが重要です。

- 梁せい:荷重がかかる方向の寸法(通常は高さ・厚み)

- 梁幅:荷重がかかる方向と直交する方向の寸法(通常は幅)

ここで注意したいのは、「縦と横で寸法の大きい方が梁せい」というわけではない、という点です。あくまで力の方向が基準になります。

例えば、吹き抜けなど大きな壁面に設置される「耐風梁」は、風という水平方向の力を受けます。この場合、梁の水平方向の寸法が「梁せい」として扱われ、梁幅よりも大きくなることがあります。

構造力学の世界では、梁の曲がりにくさを示す指標として「断面二次モーメント」という値が使われます。この計算式はI = (梁幅) × (梁せい)³ / 12 となっており、梁せいが3乗で効いてくることがわかります。つまり、梁の強度や硬さを高めるには、梁幅を大きくするよりも梁せいを大きくする方がはるかに効率的なのです。

梁せいはどうやって決まる?設計のポイント

では、建物の設計において梁せいはどのように決定されるのでしょうか。これにはいくつかの目安と、考慮すべきバランスが存在します。

構造種別ごとの梁せいの目安

梁せいは、柱と柱の間の距離である「スパン」との関係で概算することができます。構造によって目安は異なります。

- 鉄筋コンクリート造(RC造):スパンの 1/10 程度

- 鉄骨造(S造):スパンの 1/15~1/20 程度

- 木造:小規模な住宅では構造計算がされないこともあり、スパンや荷重に応じて梁のサイズが選べる「早見表」などが用いられることがあります。

例えば、RC造で柱間のスパンが10m(10,000mm)あれば、梁せいはその1/10である1m(1,000mm)程度が必要になる、というわけです。

設計上のメリット・デメリット

梁せいは、ただ大きくすれば良いというものではありません。設計者は様々な要素のバランスを取る必要があります。

梁せいを大きくするメリット

梁が強くなる:重力や地震に対してより強く、硬い構造になります。たわみも少なくなり、床の安定感が増します。

梁せいを大きくするデメリット

天井高が低くなる:梁の部分だけ天井が下がってきたり、部屋全体の天井高が低くなったりします。

コストが上がる:使用する材料が増えるため、建築コストが上昇します。

結局、梁せいの決定は、構造的な安全性や合理性と、デザイン(天井高など)、そして経済性との折り合いがつくところで決まっていきます。これは設計者の腕の見せ所とも言えるでしょう。

梁の役割と種類を知ってもっと深く理解しよう

最後に、梁せいへの理解をさらに深めるために、梁自体の基本的な役割と種類について触れておきましょう。

梁の2つの重要な役割

- 重力に抵抗する

梁の最も基本的な役割は、床や屋根を支えることです。床に載る人や物の重力を受け止め、その力を柱に伝えます。 - 地震に抵抗する

地震の際には、柱と強固に一体化された「大梁」が柱の変形を抑えることで、間接的に地震力に抵抗します。梁が柱の回転を拘束することで、建物全体を硬くし、柱にかかる力を小さくする効果があります。

接続部位による梁の種類

梁は、接続される場所によって呼び名が変わります。

- 大梁(おおばり):柱と柱を繋ぐ最も重要な梁。地震力にも抵抗します。

- 小梁(こばり):大梁と大梁の間に架け渡される梁。主に床の重さを支え、大梁に力を伝えます。

- 孫梁(まごばり):小梁と小梁の間に架け渡されるさらに小さな梁です。

まとめ

今回は「梁せい」について、その意味から設計上のポイントまで詳しく解説しました。最後に重要なポイントを振り返りましょう。

- 梁せいとは、梁の高さのことで、特に荷重がかかる方向の寸法を指します。

- 梁せいを大きくすると梁は強くなりますが、天井高や建築コストに直接影響します。

- 梁せいの大きさは、スパンや建物の構造(RC造、鉄骨造など)によって目安があります。

- 最終的には、安全性・デザイン・経済性のバランスを考慮して決定される、建物の本質に関わる重要な要素です。

「梁せい」という一見地味な言葉の裏には、これだけ多くの意味と配慮が隠されています。この知識が、あなたの建築への理解を一層深める助けとなれば幸いです。

コメント