ラーメン構造とは?ラーメンなの?メリット・デメリットを徹底解説!

はじめに

マンションやビルの構造について調べていると、「ラーメン構造」という言葉を目にすることがあります。「ラーメンって、あの食べ物のこと?」と疑問に思った方もいるかもしれません。もちろん、食べ物のラーメンとは関係ありません。

ラーメン構造は、建築や土木の分野で広く採用されている非常に重要な構造形式の一つです。この記事では、ラーメン構造とは一体何なのか、その名前の由来から、メリット・デメリット、他の構造との違いまで、図解のように分かりやすく徹底解説します。この記事を読めば、ラーメン構造の基本的な知識が身につき、建物の見方が変わるかもしれません。

画像生成プロンプト:

青い設計図の上に置かれたラーメンの丼と、その横で困惑した表情を浮かべる建築家。背景には高層ビルのシルエットが描かれている、コミカルで分かりやすいイラスト。

本文

ラーメン構造の基本知識と名前の由来

まず、「ラーメン」という名前の由来から見ていきましょう。この「ラーメン」は、ドイツ語の「Rahmen(ラーマ)」が語源です。Rahmenは「額縁」や「枠」を意味する言葉で、英語の「frame(フレーム)」に近い言葉です。

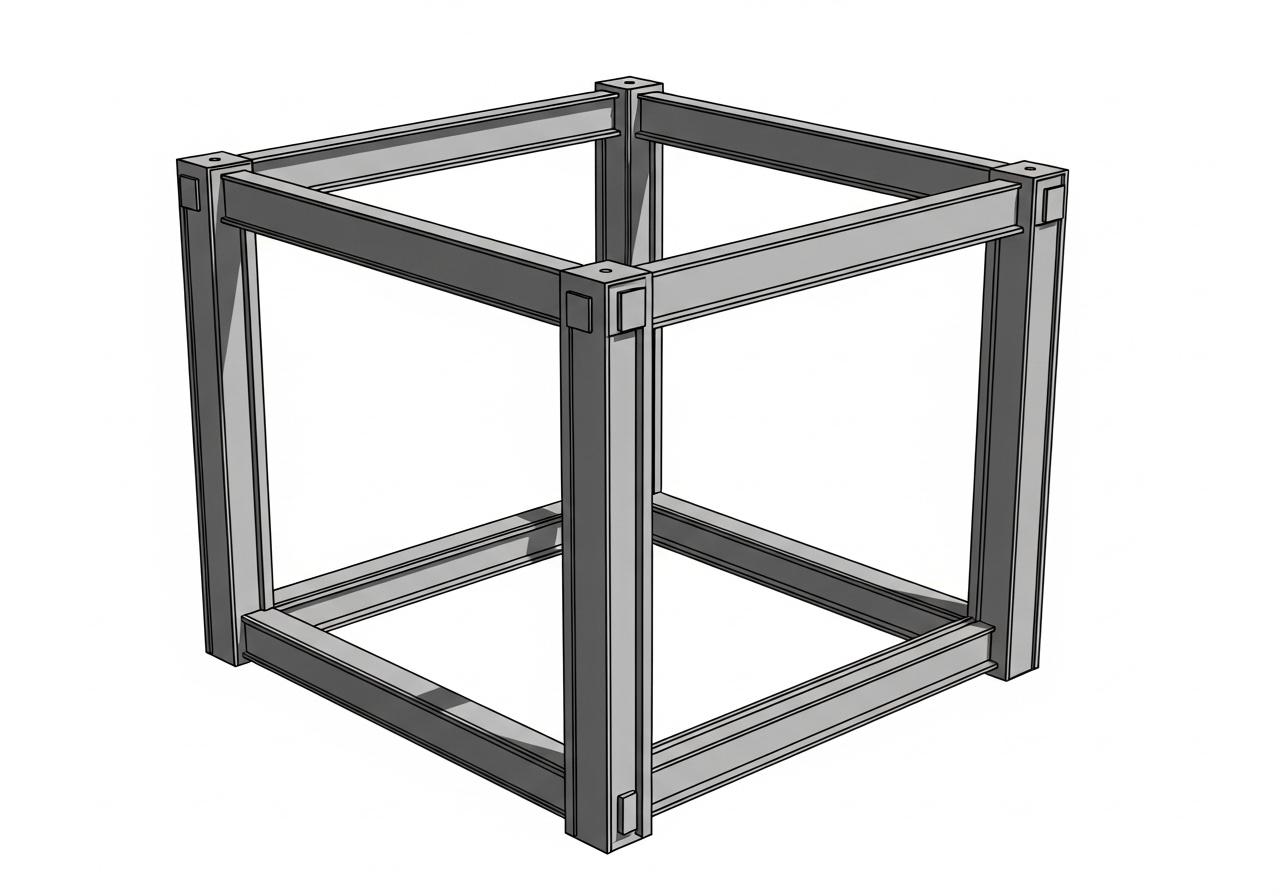

ラーメン構造とは、その名の通り、柱と梁(はり)を強固に「剛接合(ごうせつごう)」して、枠組み(フレーム)を構成する構造形式のことです。この一体化したフレームが、地震や風などの外からの力に耐える仕組みになっています。まるでテーブルや椅子が4本の脚でしっかりと支えられているのをイメージすると分かりやすいでしょう。

この構造は、鉄筋コンクリート造(RC造)や鉄骨造(S造)でよく採用され、低層から高層のマンション、オフィスビル、商業施設まで幅広く対応できるのが特徴です。

ラーメン構造のメリット

多くの建物で採用されているラーメン構造には、たくさんのメリットがあります。

- 設計の自由度が高く、広い空間がつくれる

柱と梁で建物を支えるため、構造上不要な壁(耐力壁)や筋交いを少なくできます。これにより、間取りの設計が自由になり、大きな窓を設けたり、壁の少ない開放的な大空間を実現したりできます。将来的に家族構成が変わった際にリノベーションしやすいのも大きな強みです。 - 優れた耐震性・耐風性

柱と梁が一体化した強固なフレームで構成されているため、剛性が高く、地震や風といった横からの力に強いのが特徴です。力が加わっても構造全体で粘り強く受け止め、分散させることで、建物の倒壊を防ぎます。 - 施工しやすく、維持管理が容易

構造が比較的シンプルで、設計や施工がしやすいというメリットもあります。また、部材の数が少なく構造が単純なため、点検など完成後の維持管理がしやすい点も挙げられます。

ラーメン構造のデメリットと注意点

一方で、ラーメン構造には知っておくべきデメリットも存在します。

- 室内に柱や梁の凹凸(でこぼこ)ができる

最大のデメリットは、室内に柱や梁が出っ張ってしまうことです。この凹凸によって部屋が狭く感じられたり、家具の配置が難しくなったり、デッドスペースが生まれる原因になります。 - コストや工期がかかる場合がある

特に鉄筋コンクリート造や重量鉄骨造の場合、建物自体が重くなるため、地盤改良や大規模な基礎工事が必要になることがあります。これにより、材料費や工事費が高くなる傾向があります。 - 長いスパン(柱と柱の間隔)には不向き

構造が重くなりがちなため、体育館のような非常に広い空間を作るのにはあまり向いていません。一般的には中・短距離向けの構造とされています。 - 仕上げ材の損傷リスク

地震などで建物が大きく変形した際に、構造自体は耐えられても、壁紙が剥がれたり、ドアや窓枠が歪んで開かなくなったりする仕上げ材や建具類の損傷リスクがあります。

【対策】デメリットを解消する「逆梁工法」と「アウトフレーム工法」

ラーメン構造のデメリットである「室内の凹凸」を解消するために、いくつかの工夫された工法があります。

- 逆梁(ぎゃくばり)工法

通常は天井から下に出っ張る梁を、床から立ち上げるように設置する工法です。天井がスッキリしますが、窓の下など足元に梁が出ることになります。 - アウトフレーム工法

柱や梁を室外(バルコニー側など)に出してしまう工法です。これにより、室内に柱や梁の出っ張りがない、スッキリとした空間を実現できます。ただし、その分バルコニーが狭くなるなどの影響が出ることがあります。

マンションなどを選ぶ際は、こうした工法が採用されているかどうかもチェックすると、より快適な空間を見つけやすくなります。

他の構造との違いは?(壁式構造・トラス構造)

ラーメン構造と比較されることが多い他の構造形式との違いも見てみましょう。

| 構造の種類 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| ラーメン構造 | 柱と梁の「枠」で支える | ・間取りの自由度が高い ・大きな開口部がつくれる ・高層建築に対応可能 |

・室内に凹凸ができる ・コストが高くなる傾向 |

| 壁式構造 | 壁や床の「面」で支える | ・室内に凹凸がない ・耐震性が高い ・ラーメン構造より低コスト |

・間取りの自由度が低い ・大きな窓は作りにくい ・高層建築には不向き |

| トラス構造 | 「三角形」を組み合わせて支える | ・軽量で強度が高い ・長いスパンに対応可能 |

・見た目が複雑になる ・部材が多くメンテナンスが大変 |

壁式構造は、主に5階建て以下の低層マンションで採用され、室内に凹凸がないスッキリした空間が魅力です。一方、トラス構造は、東京タワーや橋などで見られるように、軽量でありながら強度を出せるため、大空間や長距離の橋梁に適しています。

画像生成プロンプト:

「ラーメン構造」「壁式構造」「トラス構造」の3つの建築モデルを並べて比較しているインフォグラフィック。それぞれの構造の特徴(枠、面、三角形)を分かりやすいアイコンとキーワードで解説している。

まとめ

今回は「ラーメン構造」について、その基本からメリット・デメリットまで詳しく解説しました。

- ラーメン構造の「ラーメン」は、ドイツ語で「枠」を意味する「Rahmen」が語源。

- 柱と梁を強固に接合した「枠」で建物を支える、現代建築で最も一般的な構造の一つ。

- メリットは「高い設計自由度」と「優れた耐震性」。開放的な空間づくりが可能。

- デメリットは「室内に柱や梁の凹凸ができる」こと。アウトフレーム工法などで対策可能。

建物の構造を知ることは、住まいの安全性や快適性、将来のライフプランを考える上で非常に重要です。マンションや住宅を選ぶ際には、ぜひ構造にも注目してみてください。

コメント