🔷 はじめに

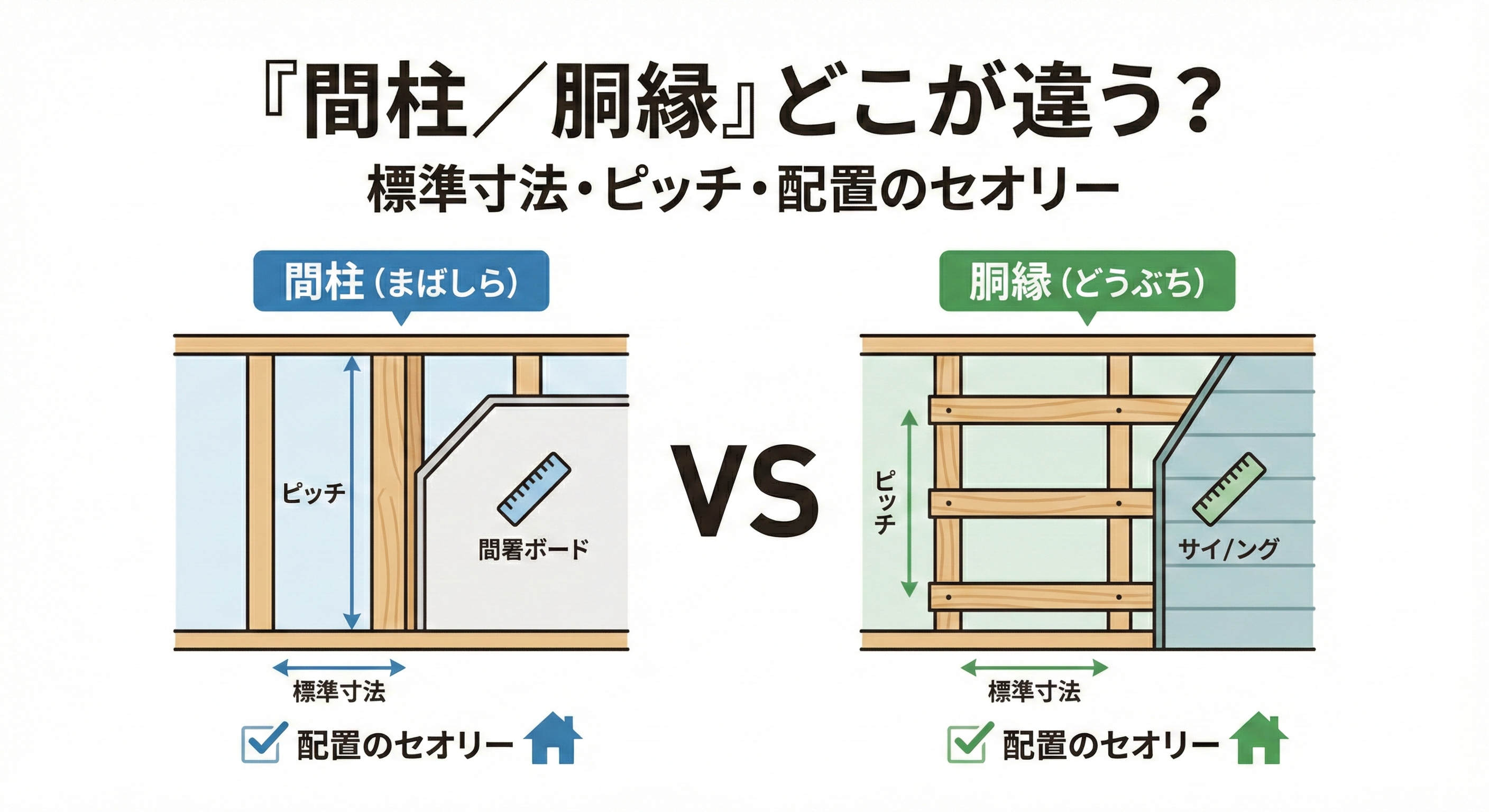

建築の世界には、建物の骨格を支える主要な柱の他にも、壁の安定性や仕上がりに不可欠な「二次部材」と呼ばれる部材が存在します。その中でも特に混同されやすいのが、「間柱(まばしら)」と「胴縁(どうぶち)」です。

これらはどちらも壁の下地に関わる部材ですが、その役割、寸法、配置のセオリーは明確に異なります。

本記事では、建築の基礎知識として欠かせない間柱と胴縁について、その定義、構造的な役割、そして木造・鉄骨造における標準寸法や配置間隔(ピッチ)の違いを、詳細かつ分かりやすく解説します。

🔵 本文

1. 間柱とは?その役割と構造的な位置づけ

間柱(まばしら)は、「柱と柱の間にある小柱」を指し、「まばしら」と読みます。

間柱の役割:壁を支える二次部材

間柱の最も重要な役割は、壁の下地材や下地受け材となることです。

主要な通し柱や管柱は建物の垂直荷重を支えますが、それらの柱の間隔は、壁の下地を直接貼るには広すぎ、たわみが生じて壁が不安定になります。そのため、間柱を間に立てることで、壁をしっかりと支える役割を果たします。

また、間柱を入れることで壁の中に隙間ができ、電気の配線や給排水管を固定するのにも利用されます。

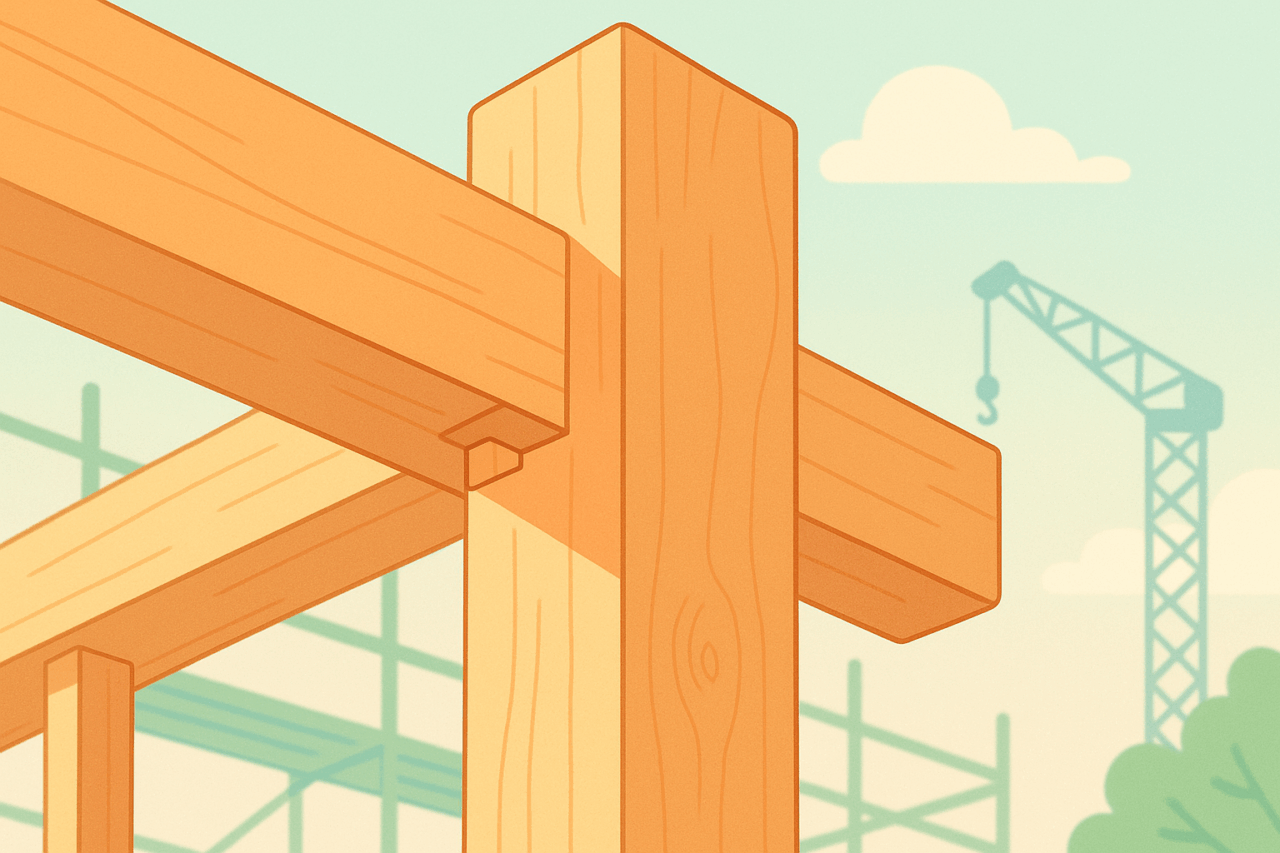

間柱の構造的な位置づけ

間柱は、家の構造自体を支える柱ではないと勘違いされがちですが、外壁の荷重を受ける部材であり、構造部材と言えます。

ただし、間柱の構造的な大きなポイントは「地震力を負担しないこと」です。主柱に比べて小さい寸法で済むのも、地震力を負担しないためです。鉄骨造では、地震力を一切負担させないために、間柱の両端をピン接合にすることが一般的です。

2. 胴縁とは?間柱との決定的な違い

胴縁(どうぶち)も壁の下地に関する部材ですが、その役割は間柱とは異なります。

胴縁の役割と間柱との関係性

- 胴縁:外壁を直接留める下地材です。壁のボードを貼る前に、間柱に平行もしくは垂直に貼っていきます。

- 間柱:胴縁を支持する支持材です。

例えば、外壁を縦に張る場合、下地材として横胴縁が必要となり、その横胴縁をさらに間柱が受ける形になります。

まとめると、間柱は胴縁の「支持材」であり、胴縁は外壁の「下地材」である、という違いがあります。胴縁は間柱よりもさらに細い部材が使用されることが多いです。

木造と鉄骨造での使い方の違い

- 木造の場合: 間柱は胴縁の支持材または外壁の下地材となります。最近の木造では、室内側は胴縁無しで直接ボードを柱や間柱に打ち付けることも多くなっています。

- 鉄骨造の場合: 間柱は外壁の下地受け材として使用されます。また、鉄骨階段や建物内の工作物など、間柱の使い方が多様な点も特徴です。

3. 間柱の標準寸法と配置間隔(ピッチ)のセオリー

間柱の寸法や配置間隔(ピッチ)は、構造や用途によって異なります。

🔸 木造の間柱の寸法とピッチ

木造の間柱は、慣例的にピッチが決まっています。

| 項目 | 詳細な仕様 | 関連情報 |

|---|---|---|

| 配置間隔(ピッチ) | 300mmから450mm程度が一般的。 | 間柱は一定間隔で配置されることが多く、基本的には一尺(約303mm)ごとに配置されます。 |

| 幅(壁側) | 30~50mm。 | あまりに小さいと外壁や下地材を釘で留めるのが難しくなります。 |

| せい(奥行き) | 主柱と同程度。 | 主柱のせいが100mmの場合、間柱もせいを100mmに揃えます。これは、全て同じライン上で壁の下地を支えるためです。 |

🔸 鉄骨造の間柱の寸法と配置

鉄骨造では、間柱の位置や寸法を計算により決めることが多いです。

| 項目 | 詳細な仕様 | 関連情報 |

|---|---|---|

| 部材 | 角型鋼管又は広幅H形鋼を使用します。 | |

| 一般的な寸法 | 100×100~200×200mm程度。 | 建物の規模や外壁受け以外の用途で使う場合は、この寸法より大きくなることもあります。 |

| 配置間隔(ピッチ) | 計算により、または開口位置により決めます。 | 鉄骨造では、下地材として間柱を使うことが少ないため、必要な箇所に入れることが多いです。 |

| 軽量鉄骨(室内) | JIS規格として50~100mm×45mmがあります。 | この場合、303mmもしくは455mm間隔で配置していきます。 |

4. DIYで役立つ!間柱の位置の探し方と注意点

壁に棚やテレビなど、それなりの重量があるものを固定する場合、もろい石膏ボードだけではすぐにクギやネジが抜けてしまうため、間柱の位置を調べる必要があります。

間柱は垂直方向に床から天井までまっすぐ伸びているため、1カ所見つければその上下にあると考えて良いでしょう。

✅ 間柱の位置を調べる3つの方法

- 壁をノックして探す

- 間柱がない部分は「コンコン」という軽い音がしますが、間柱のある部分は「ゴンゴン」と詰まった固い音がします。

- 下地探し針で探す

- ホームセンターなどで購入できる「下地探し針」を使います。間柱がない部分は空洞で手応えがありませんが、間柱のある部分に刺すと止まり手応えがあります。

- 針を刺した穴が少し目立つため、まず床の近くなど目立たない位置で試すのがおすすめです。

- センサーで探す

- センサーを壁に沿ってスライドさせると、間柱がある部分を音や光で知らせてくれます。石膏ボードを二枚重ねにしている場合(厚み25mm)、感知できる深さに注意が必要です。

⚠️ クギやネジを打つ際の重要注意点

重いものを壁に固定する際は、以下の点に慎重に取り組む必要があります。

- 適切なクギやネジの長さを選ぶ: 石膏ボードの厚みに30~40mmを足した長さが適切とされます。

- 壁裏の配線に注意する: 間柱には電気の配線が這っている箇所があるため、コンセント位置を確認し、その周りにクギやネジを打つのは避けるべきです。誤って配線を傷つけると感電や漏電の危険があります。

- 石膏ボード対応品の耐荷重を確認: 石膏ボード用アンカーなどを使用する場合は、必ず説明書で耐荷重を確認し、許容荷重を超えるものを載せないようにしましょう。

建物の構造によって間柱の種類や配置は微妙に異なるため、不安な場合は施工会社やプロに依頼するのが安心です。

💎 まとめ

間柱と胴縁は、建物の壁構造を支える上で不可欠な「二次部材」です。

| 部材 | 役割 | 構造上の位置づけ | 標準ピッチ(木造) |

|---|---|---|---|

| 間柱(まばしら) | 胴縁の支持材、または外壁の下地材。 | 主要な荷重を支えるが、地震力は負担しない構造部材。 | 300mm~450mm程度(一尺≒303mmごとが基本)。 |

| 胴縁(どうぶち) | 外壁を直接留める下地材。 | 間柱に支えられる。 | (壁材の要求により決定) |

間柱は、DIYで棚などを設置する際の重要なターゲットとなります。ノックやセンサーといった方法で位置を特定し、配線の位置に注意しながら、適切な長さのクギやネジで確実に固定することが、安全な住まいづくりには欠かせません。

コメント