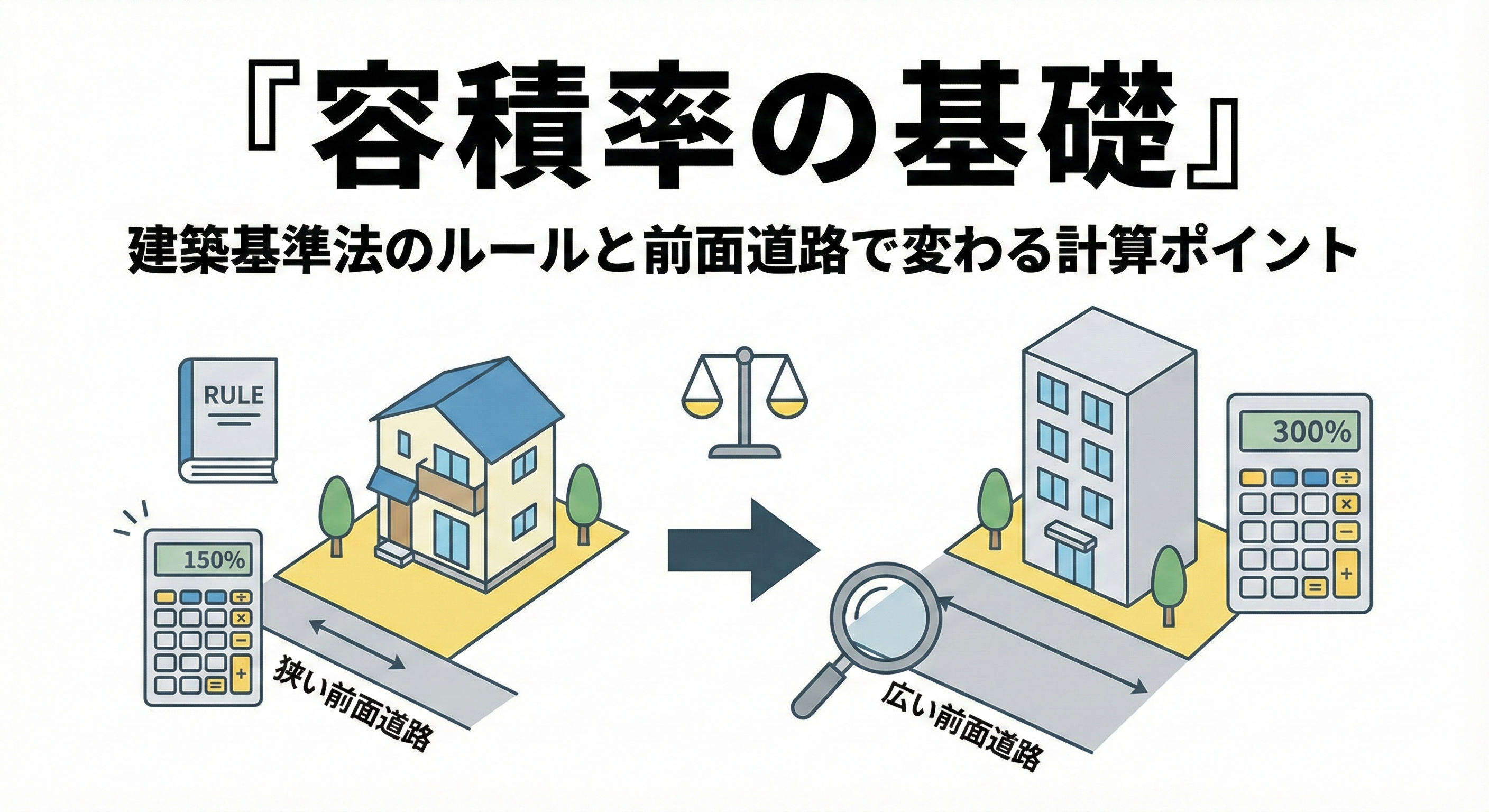

『容積率の基礎』建築基準法のルールと前面道路で変わる計算ポイント

はじめに:理想の家づくりは「容積率」の理解から

マイホームの計画を進める上で、「建ぺい率」と並んで重要な法規制が「容積率(ようせきりつ)」です。このルールを正しく理解していないと、「思ったより小さな家しか建てられなかった…」ということにもなりかねません。

この記事では、家を建てる際に必ず関わってくる「容積率」について、以下のポイントを詳しく解説していきます。

- 容積率とは何か? という基本的な定義

- 具体的な計算方法と計算例

- 建物の大きさに影響する前面道路との関係

- 知っていると得をする容積率の緩和措置

これらの知識を身につけることで、土地探しの段階から計画がスムーズに進み、理想の住まいを実現するための大きな一歩となります。

本文

1. 容積率とは?

このルールは、建築基準法第52条で定められており、道路などの公共施設とのバランスを保ったり、良好な居住環境を保護したりする目的で設定されています。

都市計画によって地域ごとに上限(指定容積率)が決められており、家を建てる際はその制限を守らなければなりません。

- 延べ床面積:建物の各階の床面積を合計した面積

- 床面積:建物の各区画の中心線で囲まれた部分の面積

容積率によって、設計できる建物の規模が直接的に決まるため、非常に重要な数値です。

2. 容積率の計算方法

容積率の計算は、以下の式で行います。

例えば、以下のような条件で計算してみましょう。

- 敷地面積: 140㎡

- 指定容積率: 150%

- 建てたい家の面積: 1階 110㎡、2階 90㎡(延べ床面積: 200㎡)

この場合、容積率は…

`(110㎡ + 90㎡) ÷ 140㎡ × 100 = 約142.86%`

となり、指定容積率の150%を下回っているため、この大きさの家を建てることが可能です。

建てられる最大の延べ床面積は、「敷地面積 × 指定容積率」で計算できます。

上記の例では、`140㎡ × 150% = 210㎡` が延べ床面積の上限となります。

3. 容積率の緩和措置【対象となる部分の一覧】

実は、建物のすべての部分が容積率の計算対象になるわけではありません。一定の条件を満たす部分は、延べ床面積から除外できる緩和措置があります。

緩和を適用した場合の計算式は以下のようになります。

主な緩和対象は以下の通りです。

| 緩和が適用される建築物の部分 | 緩和が適用できる限度 |

|---|---|

| 地階の住宅等の部分 | 住宅部分および老人ホーム等の部分の合計床面積の1/3まで |

| 昇降路(エレベーター等)の部分 | 停止階分の全て |

| 共同住宅・老人ホーム等の共用廊下・階段 | 全て |

| 自動車車庫等(ガレージ) | 建物全体の延べ床面積の1/5まで |

| 備蓄倉庫 | 建物全体の延べ床面積の1/50まで |

| 蓄電池 | 建物全体の延べ床面積の1/50まで |

| 自家発電設備 | 建物全体の延べ床面積の1/100まで |

| 貯水槽 | 建物全体の延べ床面積の1/100まで |

| 宅配ボックス | 建物全体の延べ床面積の1/100まで |

これらの緩和をうまく活用することで、より広く快適な住空間を確保することが可能になります。

4. 敷地の容積率上限の決まり方

計画する敷地の容積率の上限は、主に2つの基準によって決まります。

- 指定容積率:用途地域ごとに都市計画で定められた容積率。

- 基準容積率:前面道路の幅員に応じて算出される容積率。

そして、実際に適用される容積率の上限は、この2つを比較して、より小さい(厳しい)方の値となります。

土地の指定容積率は、市役所の都市計画課などで確認できるほか、各自治体のウェブサイトで公開されている「都市計画情報サービス」などでインターネット上でも調べることができます。

5. 前面道路の幅員で変わる容積率の計算ポイント

土地に面している道路(前面道路)の幅が狭い場合、指定容積率よりも厳しい制限が課されることがあります。これが「基準容積率」です。

5-1. 幅員12m未満の場合の計算式

前面道路の幅員が12m未満の場合、以下の計算式で基準容積率を求めます。計算式は用途地域によって異なります。

- 住居系の用途地域:

前面道路幅員(m) × 0.4 (4/10) × 100

- その他の用途地域(商業系・工業系など):

前面道路幅員(m) × 0.6 (6/10) × 100

- 用途地域:第一種住居地域(住居系)

- 指定容積率:200%

- 前面道路の幅員:4m

この場合、基準容積率は 4m × 0.4 × 100 = 160% となります。

指定容積率200%と基準容積率160%を比較すると、より厳しい160%がこの土地の容積率の上限となります。

5-2. 複数の道路に接する場合

敷地が2つ以上の道路に接している(角地など)場合は、最も広い道路の幅員を採用して容積率を計算します。例えば、4m道路と6m道路に接しているなら、6mの道路幅員で計算できます。

5-3. 道路幅員が一定でない場合

接している道路の幅が場所によって異なる場合、最も狭い部分ではなく、最も広い部分から狭い方へ2m後退した位置の幅員で計算します。

5-4. 幅員4m未満の場合(セットバック)

前面道路の幅が4m未満の場合、原則としてセットバック(道路の中心線から2mの位置まで敷地を後退させること)が必要です。セットバックした部分は敷地面積に算入できなくなるため、実質的に容積率が制限されます。

5-5. 特定道路による緩和

前面道路の幅員が6m以上12m未満であっても、その敷地が70m以内に幅員15m以上の「特定道路」に接続している場合は、容積率が緩和される特例があります。

まとめ

今回は、家づくりにおける「容積率」について、基本的な知識から計算方法までを解説しました。最後に、重要なポイントを振り返りましょう。

- ✅ 容積率とは、敷地面積に対する延べ床面積の割合。建てられる家の大きさを決める重要な指標。

- ✅ 容積率の上限は、「指定容積率」と「前面道路の幅員から計算される基準容積率」を比べて、小さい方の値が適用される。

- ✅ 前面道路の幅員による計算式は、住居系地域なら「幅員×0.4」、その他地域なら「幅員×0.6」。

- ✅ 地下室や駐車場、エレベーターなどは、一定の条件で容積率の計算から除外できる緩和措置がある。

容積率のルールは複雑に感じるかもしれませんが、ある程度の予備知識を持っておくことで、土地探しや住宅会社の担当者との打ち合わせが格段にスムーズになります。

もちろん、最終的な判断や詳細な計算は、不動産会社やハウスメーカーなどの専門家に相談することが不可欠です。この記事で得た知識を土台に、理想の家づくりを実現してください。

コメント