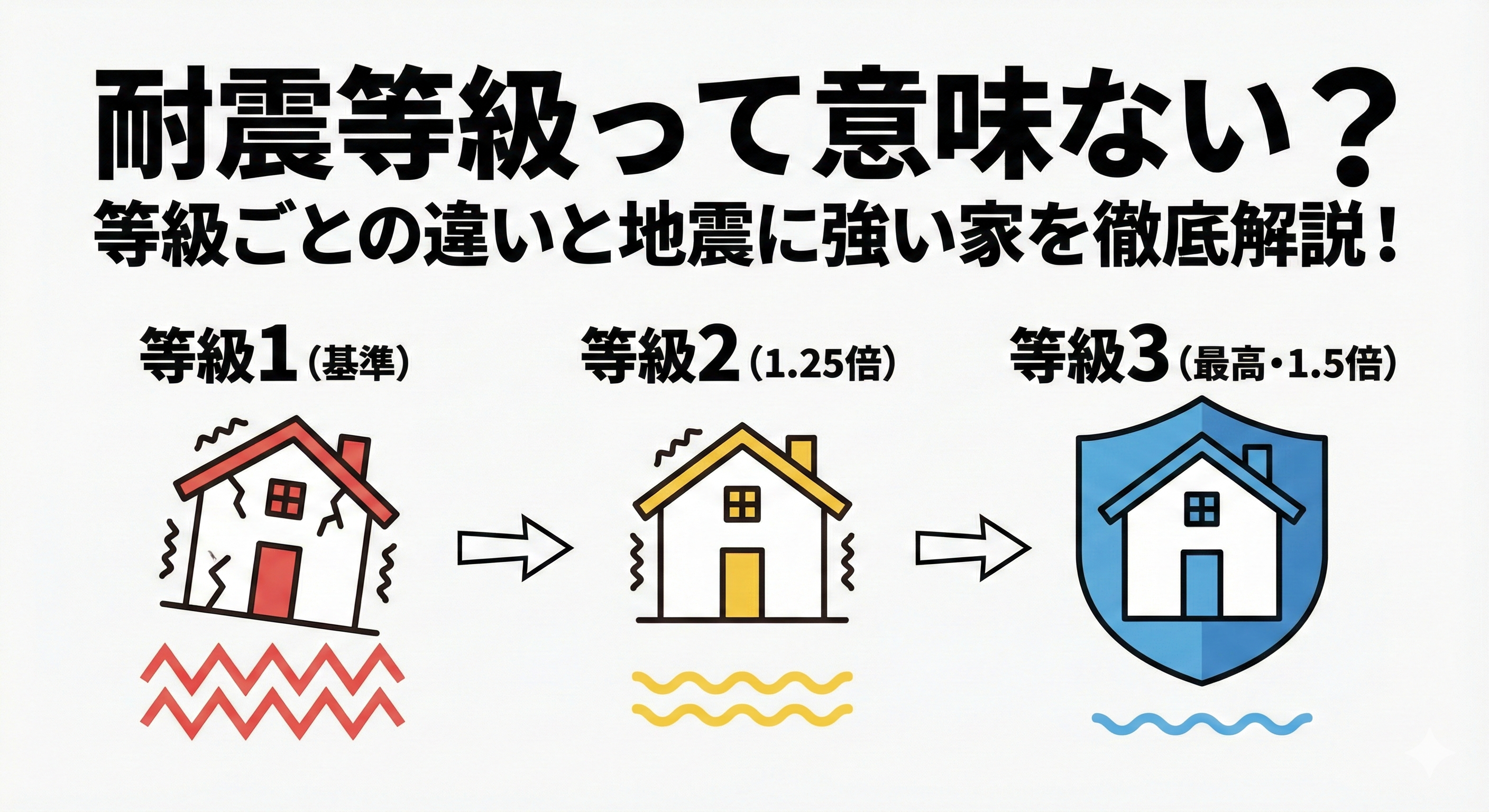

耐震等級が意味がないって本当?等級ごとの違いや地震に強い家は何なのかを徹底解説

地震大国である日本において、マイホームを建てる際に最も重要な要素の一つが「地震への備え」です。その強さを示す指標として「耐震等級」がありますが、「耐震等級は意味がない」という声を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。

本当に耐震等級は意味がないのでしょうか?あるいは、等級を上げることで何かデメリットがあるのでしょうか?

この記事では、建築の初心者の方にも分かりやすく、以下の点を徹底解説します。

- そもそも耐震等級とは何か?

- 等級ごとの強さの違い

- 「意味ない」と言われる理由と、取得するメリット

- 本当に地震に強い家を建てるためのポイント

この記事を読めば、耐震等級に関する疑問が解消され、ご家族の安全を守るための家づくりに役立つはずです。

そもそも耐震等級とは?基礎から解説

耐震等級とは、建物の地震に対する強さ(耐震性)を、1から3までの3段階で評価する全国共通の基準です。数字が大きいほど、耐震性能が高いことを示します。

この制度は「住宅の品質確保促進等に関する法律(品確法)」に基づいており、国の登録を受けた第三者機関である「住宅性能評価機関」が審査・評価を行います。そのため、住宅に詳しくない方でも、客観的に家の地震への強さを判断できる指標となります。

評価されるのは、主に建物の骨格となる構造躯体の強さです。

【評価される主な内容】

- 壁の強度、量、バランス

- 柱や梁などの部材の強さ

- 基礎の強さ

ただし、注意点として、耐震等級はあくまで地震の力に「耐える」強さの評価です。地震の揺れを吸収する「制震」や、揺れが伝わりにくくする「免震」といった構造は評価に含まれません。

【一覧表】耐震等級1・2・3の違いを比較

耐震等級は1から3まであり、それぞれ地震に対する強さが異なります。

| 等級 | 強さの目安 | 想定される建物 |

|---|---|---|

| 耐震等級1 | 建築基準法で定められた最低限の耐震性能 ・震度5強程度の地震で損傷しない ・震度6強~7程度の地震で倒壊・崩壊しない |

一般的な戸建て住宅、マンション |

| 耐震等級2 | 耐震等級1の1.25倍の強度 | 学校、病院などの公共施設 |

| 耐震等級3 | 耐震等級1の1.5倍の強度 | 警察署、消防署など災害時の拠点となる施設 |

重要なポイントは、現在新築される住宅は、建築基準法をクリアすることが義務付けられているため、すべて「耐震等級1」以上の強度を持っているということです。つまり、耐震等級1は特別なものではなく、現在の家づくりのスタートラインと言えます。

なぜ?耐震等級が「意味ない」と言われる理由

耐震等級が高い方が安心なはずなのに、なぜ「意味がない」という意見があるのでしょうか。それには、いくつかの理由とデメリットが関係しています。

新築はすべて耐震等級1以上だから

前述の通り、新しく建てる家はすべて建築確認の審査を受け、建築基準法が定める耐震基準(=耐震等級1)を満たしています。

この耐震等級1でも「震度6強~7の地震で倒壊・崩壊しない」レベルの強度が確保されているため、「わざわざ追加の費用をかけてまで等級2や3にする必要はない」と考える人がいるのです。

間取りの制約やコストアップといったデメリットがあるから

耐震等級を上げるためには、建物の構造をより強固にする必要があります。これが、設計上のデメリットにつながることがあります。

【耐震等級を上げる際の主な後悔ポイント】

- 間取りの自由度が下がる:耐震性を高めるために壁の量を増やしたり、柱や梁を太くしたりする必要があるため、「大きな窓」「開放的な吹き抜け」「柱のない大空間」といった希望が叶えにくくなることがあります。

- 建築コストが増加する:強度の高い部材を使ったり、構造計算や認定申請のための費用がかかったりするため、全体的な建築費用が高くなります。場合によっては50万円程度のコストアップも想定されます。

100%の安全を保証するものではないから

耐震等級はあくまで一つの指標であり、どんな巨大地震でも絶対に倒壊しないことを100%保証するものではありません。

また、一度大きな地震に耐えたとしても、その後の余震などでダメージが蓄積し、建物の強度が徐々に低下する可能性も指摘されています。「どうせ完璧ではないなら、取得する意味は薄い」と考える人もいるようです。

デメリットだけじゃない!耐震等級3を取得する大きなメリット

「意味がない」と言われる理由がある一方で、特に耐震等級3を取得することには、それを上回る非常に大きなメリットがあります。

大地震での倒壊リスクを大幅に軽減できる

耐震等級3の最大のメリットは、大地震が発生した際の安心感です。

耐震等級1は「倒壊・崩壊はしない」レベルですが、損傷を受ける可能性はあります。

この差が顕著に表れたのが、2016年の熊本地震です。震度7の揺れが2度も発生したこの地震では、

- 耐震等級1の住宅では、倒壊・大破したものがあった。

- 一方、耐震等級3の住宅は、倒壊・大破したものは一棟もなく、ほとんどが無被害か軽微な損傷で済んだ。

この事実は、耐震等級3が「命だけでなく、その後の生活や財産も守る」上で極めて有効であることを示しています。

地震保険料が【半額】になる

耐震等級を取得すると、火災保険とセットで加入する地震保険の保険料が大幅に割引されます。

- 耐震等級1:10% 割引

- 耐震等級2:30% 割引

- 耐震等級3:50% 割引

耐震等級3であれば保険料が半額になるため、長期的に見れば大きな節約につながります。

住宅ローンの金利が優遇される

住宅ローン、特に【フラット35】Sのように、耐震等級3を取得していることを条件に金利引き下げの優遇措置を受けられる場合があります。

例えば、金利が一定期間引き下げられることで、総返済額が約80万円もお得になるケースもあります。

このように、耐震等級3は初期コストがかかる一方で、保険料やローン金利の優遇によって、長期的なコストを回収できる可能性も十分にあるのです。

【要注意】「耐震等級3相当」との違いとは?

家づくりの検討中に「耐震等級3相当」という言葉を目にすることがあるかもしれません。これは注意が必要です。

- 耐震等級3

- 国の登録を受けた第三者機関が審査・認定した、公的な性能表示。

- 耐震等級3相当

- ハウスメーカーや工務店が「自社の計算上、等級3と同等の性能がある」と主張している状態。第三者機関の認定は受けていません。

「相当」の場合、その計算がどれだけ信頼できるのかを施主が判断するのは困難です。また、公的な認定ではないため、地震保険の割引や住宅ローンの金利優遇といったメリットは受けられません。

すべての「相当」が悪質とは言えませんが、公的なお墨付きがある「耐震等級3」とは明確に違うことを認識しておきましょう。

耐震等級だけじゃない!本当に地震に強い家を建てるための3つのポイント

耐震等級を高めることは非常に重要ですが、それ以外にも地震に強い家を実現するためのポイントがあります。

「制震」「免震」も検討する

建物の地震対策には、「耐震」のほかに「制震」「免震」という考え方があります。

- 耐震:建物を頑丈にし、地震の力に耐える。

- 制震:建物内にダンパーなどを設置し、揺れを吸収して衝撃を和らげる。

- 免震:建物と基礎の間に装置を入れ、揺れを伝わりにくくする。

これらを組み合わせることで、より総合的な地震対策が可能になります。

地盤のしっかりした土地を選ぶ

どんなに頑丈な家を建てても、その下の地盤が弱ければ意味がありません。土地を選ぶ際には、ハザードマップを確認したり、地元の不動産会社に相談したりして、地盤が強固なエリアかを確認しましょう。

必要に応じて地盤調査を行い、もし地盤が弱い場合は地盤改良工事を検討することも重要です。

「ベタ基礎」を採用する

基礎は家全体を支える土台です。「ベタ基礎」は、床下全体を鉄筋コンクリートで覆う工法で、面で家を支えるため非常に高い耐震性を発揮します。

コストは上がりますが、耐震等級3の建物にも多く採用されており、耐震性を重視するなら有力な選択肢です。

まとめ

今回は、「耐震等級は意味がないのか?」という疑問について、その理由からメリット、そして本当に地震に強い家づくりのポイントまで解説しました。

「意味がない」という意見は、主にコストや間取りの制約といったデメリットから来ています。しかし、熊本地震のデータが示す通り、耐震等級3は家族の命と財産を守る上で非常に高い効果が実証されています。

さらに、地震保険料の大幅な割引や住宅ローン金利の優遇など、長期的に見れば経済的なメリットも大きいと言えるでしょう。

これから家を建てる方は、「耐震等級3相当」との違いをしっかり理解した上で、耐震等級の取得を検討することをおすすめします。そして、耐震性だけでなく、地盤や基礎、制震・免震といった要素も総合的に考慮し、後悔のない、本当に安心できる住まいづくりを目指してください。

“`

コメント