住宅建築に使われる木材の選択は、家の快適性や耐久性を左右する重要な要素です。中でも、「無垢材」と「集成材」は、木質建材の二大巨頭とも言える存在です。

「自然素材の無垢材が絶対に良い」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、実は無垢材と集成材は、それぞれ異なる目的と強みを持った優れた建材です。どちらが優れているかではなく、建物のどこに、どのように使うかという「適材適所」の考え方が最も重要になります。

この記事では、最新の情報を基に、無垢材と集成材の基本的な構造、メリット・デメリット、そして強度や価格の違いを、初心者の方にもわかりやすく徹底的に解説します。最適な木材選びのヒントを見つけて、理想の家づくりに役立ててください!

はじめに:木材選びの重要性

木材は、住宅をはじめとする様々な建築物で最も頻繁に使用される材料です。木の温もりや自然の風合いを活かしたいというニーズの高まりとともに、無垢材と集成材のどちらを選ぶかは、設計段階で避けて通れないテーマとなっています。

無垢材と集成材を比較する際には、単なる価格だけでなく、強度、耐久性、変形のリスク、そして健康面への配慮など、多角的な視点が必要です。

本記事を通じて、両木材の特性を深く解説し、あなたの家づくりにおける最適な選択をサポートします。

本文:無垢材/集成材の構造・特徴・性能を徹底比較

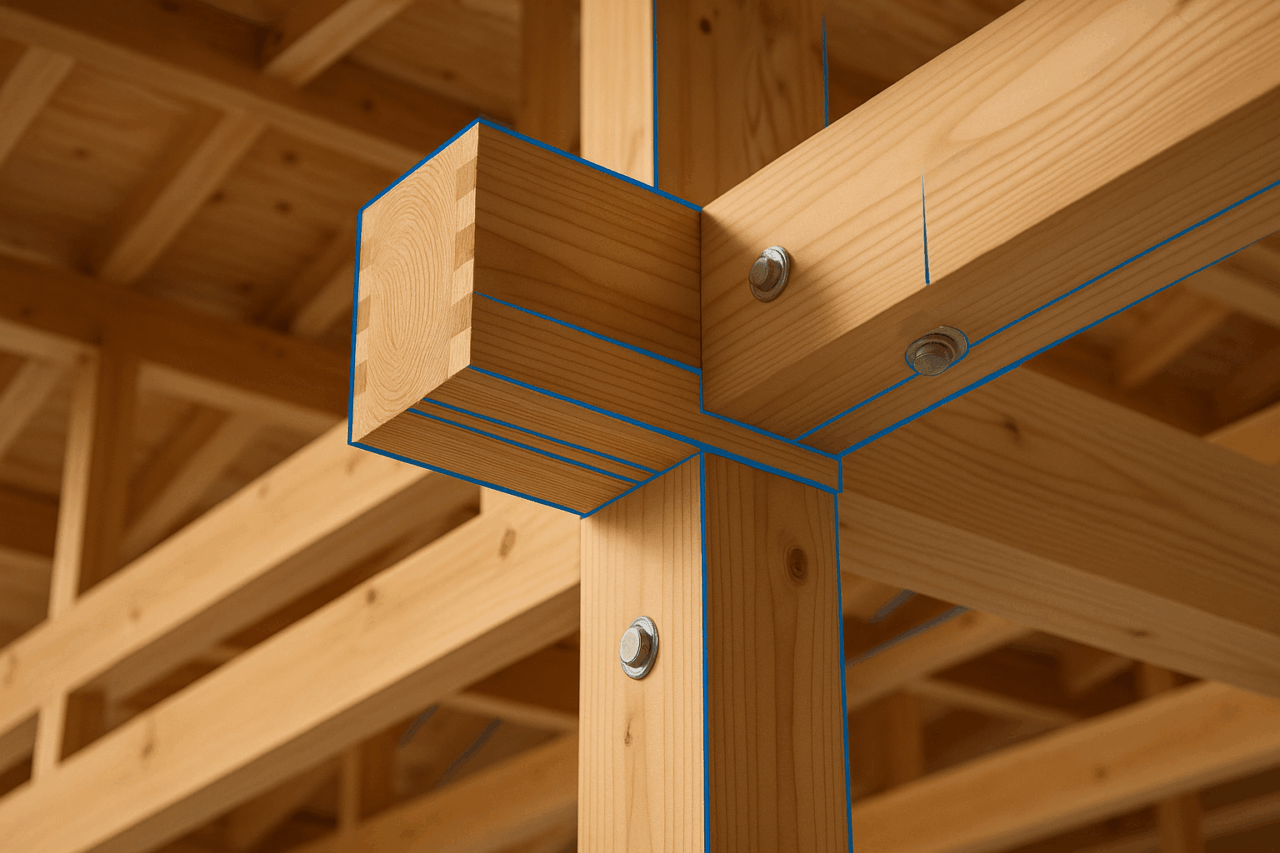

1. 無垢材と集成材の基本的な「構造」の違い

無垢材と集成材を区別する最大のポイントは、「一本の天然木からそのまま作られているかどうか」です。

| 特徴 | 無垢材 | 集成材 (エンジニアリングウッド) |

|---|---|---|

| 定義 | 天然の木を伐採し、丸太からそのままの形で切り出して乾燥させた木材。 | 細かく切り出した複数の木材ピースを接着剤で接合し、必要な形に加工した木材。 |

| 構造 | 自然の素材を活かした単一の木材。 | 木材の良い部分を貼り合わせた人工的な木質建材。 |

無垢材は自然の木目や香りが魅力であり、フローリングや天井材など、目に見える部分に使われることが多いです。一方、集成材は強度や品質の安定性を追求して作られており、建物の構造材や家具など、幅広い用途に使われます。

2. 無垢材のメリットとデメリット

無垢材は、天然木そのままのナチュラルな風合いと、人に優しい機能性が最大の特長です。

🌟 無垢材の主なメリット

- 調湿作用: 無垢材は呼吸しており、夏は湿気を吸収し、冬は湿気を放出することで、室内の湿度を快適に保ってくれます。

- 体に優しい天然素材: 製造過程で接着剤などの化学物質を使わない、または最小限に抑えられるため、健康被害への心配が少ないです。

- 豊かな質感と香り: 柔らかな肌触りや、美しい木目、天然の香りが楽しめます。ヒノキなど、リラックス作用や防虫・抗菌作用を持つ樹種もあります。

- 長寿命: 木材の品質や環境が適切であれば、数百年から数千年という非常に長い耐用年数が期待できます(例:法隆寺)。

⚠️ 無垢材の主なデメリット

- 変形のリスク: 調湿作用がある反面、湿度の変化に応じて膨張・収縮するため、反り、湾曲、割れなどが起こりやすいです。

- 高コスト: 天然の大判の材料は希少価値が高くなり、加工にも手間がかかるため、集成材と比較して価格が高い傾向があります。

- 強度の不均一性: 節の有無や樹種、乾燥の仕方によって、強度や品質にバラつきが出ることがあります。そのため、変形を見越した高い施工技術が求められます。

3. 集成材のメリットとデメリット

集成材は、無垢材の持つ品質の不均一性や変形のリスクを解消するために、人工的に作られた機能性の高い建材です。

🌟 集成材の主なメリット

- 品質と強度の安定性: 欠点となる節や割れを取り除き、複数の木材を貼り合わせることで、強度や品質のバラつきが少なく、均一になります。JAS(日本農林規格)で強度基準が定められており、耐震面でも安心できます。

- 変形や割れが少ない: 念入りな乾燥処理と、貼り合わせによる変形力の分散により、施工後の反りや割れが起こりにくいのが大きなメリットです。

- 高いコストパフォーマンス: 細かい木材を無駄なく活用し、安定した品質で製造できるため、無垢材に比べてリーズナブルに入手可能です。

- 加工の容易さ: 品質が安定しているため、職人の技術に左右されにくく、長尺な材料や様々な形状に加工しやすいです。

⚠️ 集成材の主なデメリット

- 接着剤の劣化: 経年により接着剤が劣化し、板同士の密着性が低下する可能性があるため、耐用年数が無垢材よりも短い場合があります(目安:50〜100年)。

- シックハウス症候群の懸念: 接着剤に化学物質が含まれているため、化学物質過敏症の方などはシックハウス症候群の発症リスクに注意が必要です。現在、安全基準は厳格に管理されていますが、採用時には検討が必要です。

- 質感・風合い: 人工的につくられた木材のため、無垢材と比較すると質感や味わいが異なり、硬く冷たく感じるかもしれません。

4. 価格・強度・耐用年数など性能の比較表

無垢材と集成材の性能の違いを、気になる項目で比較しました。

| 比較項目 | 無垢材 | 集成材 |

|---|---|---|

| 強度・安定性 | 樹種や節の有無でバラつきが大きい。 | 均一で安定しており、評価がしやすい。 |

| 価格 | 高価になる傾向がある。特に大判・長尺材は割高。 | リーズナブルで、サイズによる単価の変動が少ない。 |

| 変形・伸縮 | 湿度の影響を受けやすく、反りやすい。 | 変形や割れが少ない。 |

| 耐用年数 | 数百年〜数千年(品質や環境による)。 | 50年〜100年程度(接着剤の劣化が関わる)。 |

| 調湿作用 | あり。 | なし。 |

集成材は強度が均一で評価しやすく、中規模以上の木造建築の構造材にはCLT(直交集成板)のような集成材が使われるケースが増えています。

5. 用途と種類の使い分け

無垢材と集成材は、それぞれの強みを活かした「適材適所」での使い分けが一般的です。

無垢材の主な用途

天然の風合い、肌触り、調湿作用を活かすため、人の手に触れる場所や意匠が重視される場所に採用されます。

- 床材(フローリング)

- 内装材(壁材、天井材)

- 室内の柱や梁(意匠材)

無垢材は、国内外の様々な樹種を選べるため、木目や色合いのレパートリーが豊富です。

集成材の主な種類と用途

集成材は、用途によって「構造用」と「造作用」に分けられます。

- 構造用集成材:

- 木造建築物の柱、梁、桁など、強度が求められる構造部分に使われます。JASによって品質が保証されています。

- 造作用集成材:

- 加工の容易さや安定性を活かし、内装の様々な造作に使われます。

- 階段(笠木、手すり、踏板)、カウンター、テーブルや机の天板、飾り棚、巾木や廻り縁。

集成材に使われる樹種には、メルクシパイン、スギ、ヒノキ(国産材)や、ゴム、タモ、ナラ(広葉樹)など多種多様です。硬さ(丈夫さ)があるため、磨耗が激しい体育館の床材に使われることもあります。

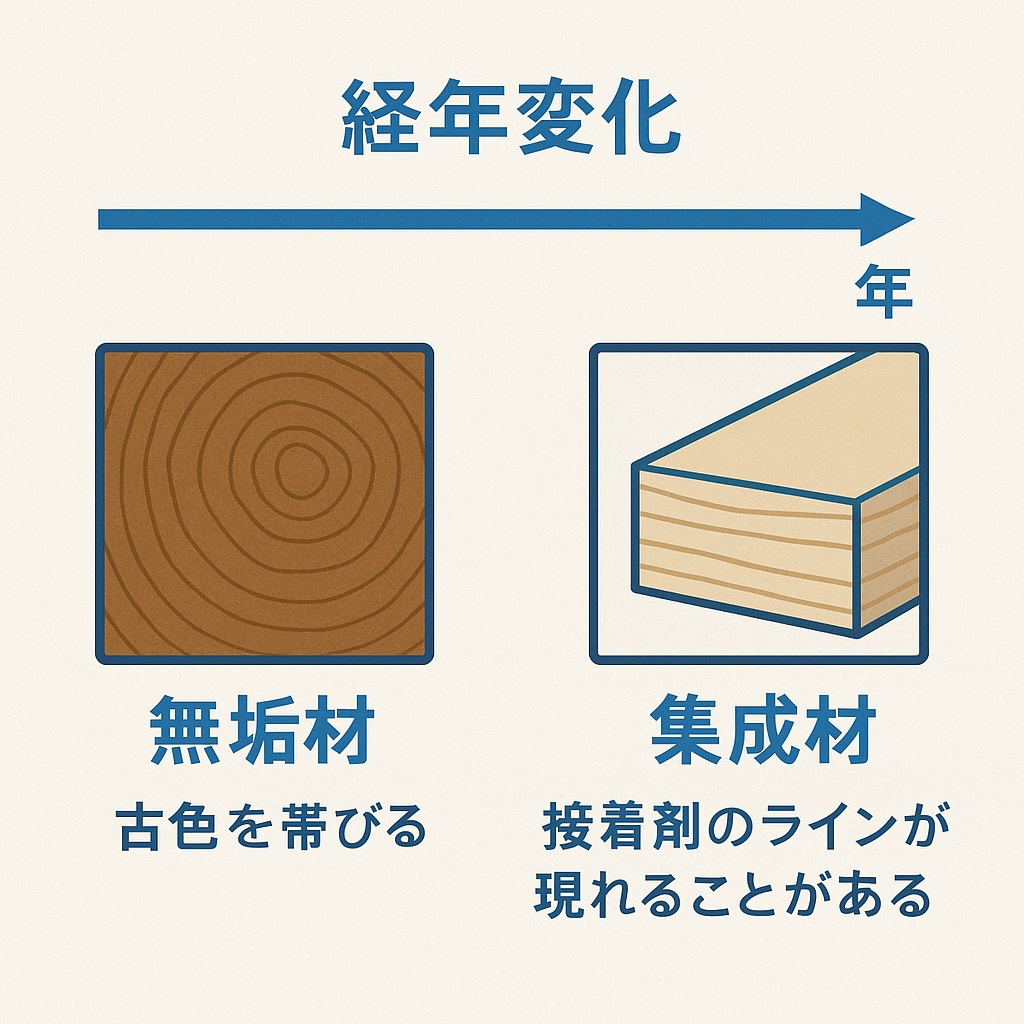

6. 経年変化とメンテナンスの注意点

無垢材も集成材も、紫外線の影響で変色(経年変化)します。樹種によって、濃い色に変化するものや、淡い色に変化するものがあるため、将来の見た目を確認しておくことが重要です。

集成材では、長期間の使用により接着剤が剥離し、見た目(意匠性)が変化する可能性に注意が必要です。

無垢材は、湿気を吸って膨張する性質を活かし、小さな傷であれば自分で手軽に補修できる場合があります。

どちらの材料も、雨風や温度・湿度の変化が大きい場所、特に屋外に施工する場合は、防腐処理や防虫処理、表面の保護塗装を施すことが、寿命を全うするために不可欠です。

まとめ:「適材適所」で最適な木材選びを

集成材と無垢材は、それぞれ異なる強みを持つため、どちらか一方を選ぶのではなく、用途や求める性能によって使い分けることが、家づくり成功の鍵です。

- 無垢材を選ぶべきケース: 健康志向や天然の風合い、調湿作用を重視したい場合。床材や内装材など、人に触れる部分。

- 集成材を選ぶべきケース: 強度、安定した品質、コスト効率を重視したい場合。建物を支える構造材や、変形を避けたいカウンター材など。

安易に価格や見た目だけで判断せず、建物の設計デザインや、ご自身の理想とする暮らしに合わせて、両者のメリットを最大限に活かした木材選びを行いましょう。

コメント