はじめに

私たちが「どんな住宅を建てるか」を考える際、土地の広さに対して建築物の規模を自由に決められるわけではありません。施主はもとより、周辺に住む人たちの快適さや安全を考慮し、法律などでさまざまな規制が設けられています。

そうした規制の代表格が、「建蔽率(建ぺい率)」と「容積率」です。

この2つの基準を知らずに土地を決めてしまうと、規制によって予定よりも狭い家になるケースもあり、後悔につながりかねません。理想の住まいを考えるうえで、建ぺい率と容積率が何を指し、どう違うのか、その制限の仕組みを把握しておくことは不可欠です。

本記事では、この「建ぺい率」と「容積率」の定義、計算方法、そしてそれぞれの制限が持つ目的について、不動産教育のスペシャリスト中村喜久夫氏監修の情報などに基づき、詳しく解説します。

本文

🟦 1. 建ぺい率(建蔽率):平面的な広さを制限する基準

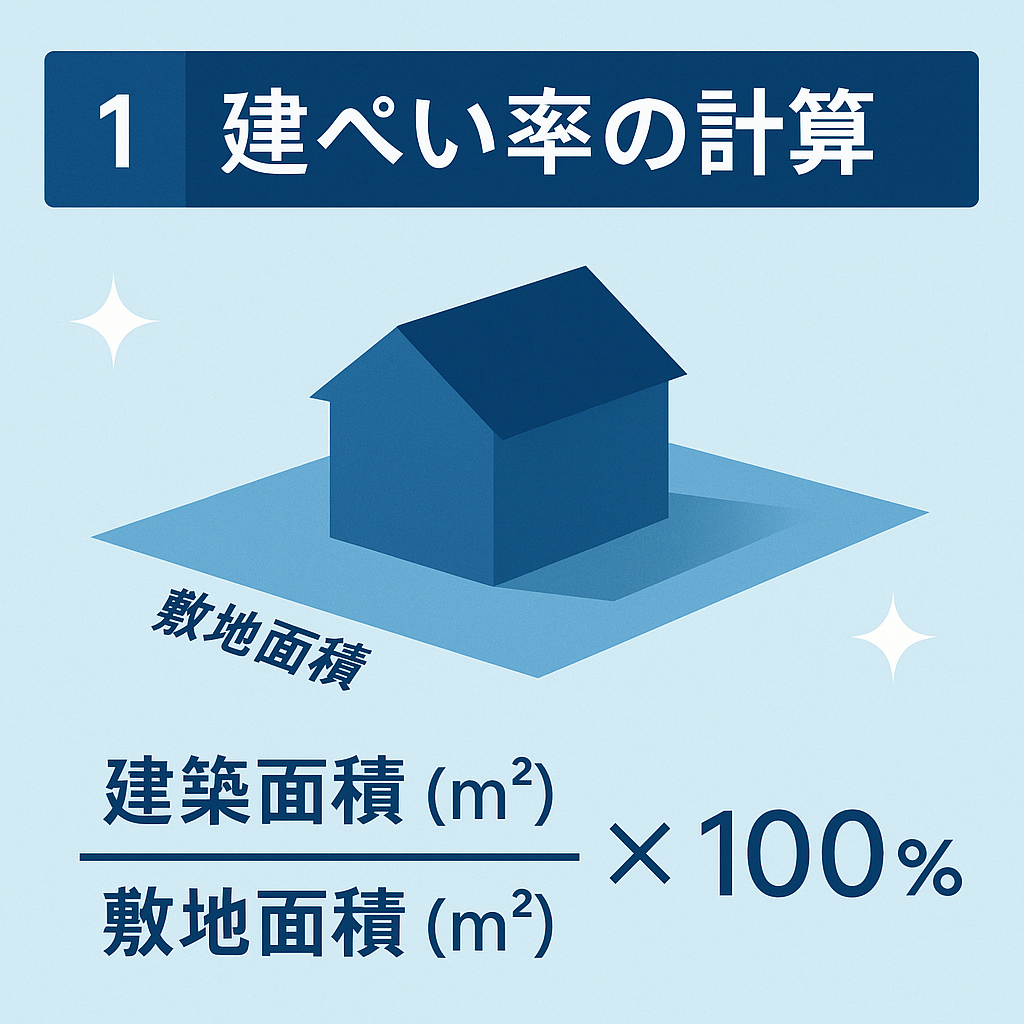

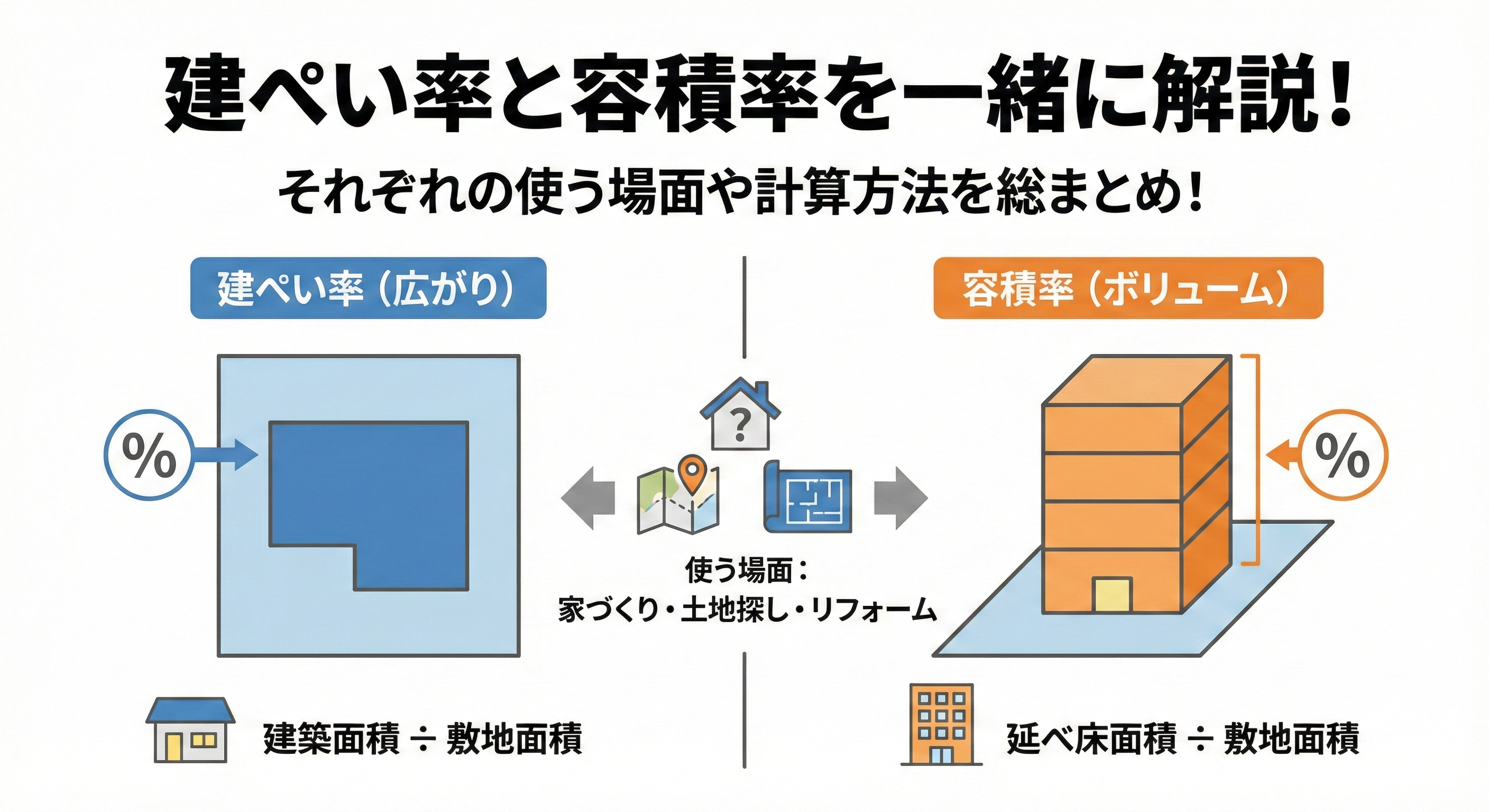

建ぺい率とは、簡単にいうと、「敷地面積(建物を建てる土地の面積)に対する建築面積(建物を真上から見たときの面積)の割合」のことです。これは、建築物が敷地をどの程度おおっているかを示すものです。

🔹 定義と計算方法

建ぺい率は、以下の計算式で求められます。

建ぺい率(%)= 建築面積(m²) / 敷地面積(m²) × 100

ここでいう「建築面積」は、建物を真上から見下ろしたときに水平投影される部分であり、建築物が敷地に影を落とす範囲とざっくり表現されます。

例えば、敷地面積132m²(約40坪)に、建築面積66m²の建物を建てた場合、その建ぺい率は50%になります。

🔹 制限の目的:防災と快適性の確保

建ぺい率に制限が設けられているのは、ある程度の空地を設け、ゆとりある建物を建てるように誘導する目的があります。建ぺい率が高すぎる家は、火事が起こったときに隣の建物に燃え広がりやすく危険であり、防災や風通しの観点から望ましくないとされているためです。

建築基準法によって建ぺい率を制限し、空地を確保することで、通風、日照、採光、防災、緑化、日常生活のための空間といったメリットが生まれます。

🔹 指定建ぺい率(用途地域別)

建ぺい率の制限は地域によってパーセンテージが異なり、これは行政庁が用途地域ごとに都市計画で定めています。この上限は「指定建ぺい率」と呼ばれます。

用途地域は、地域ごとの都市計画(住宅地域、商業地域など)によって13種類に細かく分類されており、それぞれ建ぺい率の制限が微妙に異なっています。

| 用途地域区分(住宅に関連する7種類) | 指定建ぺい率(%) |

|---|---|

| 第一種・第二種低層住居専用地域など | 30・40・50・60 |

| 第一種・第二種住居地域、準住居地域 | 50・60・80 |

概ね、住居系の用途地域は建ぺい率の値が小さく、商業系の用途地域(例:商業地域は80%)は値が大きくなります。

🔹 建ぺい率の緩和条件

建ぺい率を上乗せできる緩和条件というものがあり、できる限り広い家に住みたい人は覚えておきたい知識です。主に「敷地の条件」によって使えるかどうかが決まります。

- 角地の敷地に対する緩和: 特定行政庁が指定した角地の条件に該当した場合、都市計画で定められた建ぺい率に『+10%』を加算できます。これは延焼を防止し、風通しに支障がないと考えられるためです。

- 防火地域内の耐火建築物に対する緩和: 建ぺい率が80%の地域以外(30・40・50・60%の地域)で、防火地域の耐火建築物であれば、規定の建ぺい率に10%を加えることが可能です。

- 商業地域(80%)では、防火地域内の耐火建築物の場合、『+20%』が加算されます。

- 準防火地域内の耐火または準耐火建築物: 準防火地域内で耐火または準耐火の建築物を建てた場合には、建ぺい率が10%緩和されます。

💡 Point: 例えば、「防火地域」「耐火建築物」「角地」の3つを満たすケースでは、建ぺい率に合計20%を上乗せできることになります。ただし、緩和を適用するには敷地内のすべての建築物(付属する倉庫なども含む)を耐火・準耐火にする必要があるなど、条件確認が必須です。

🟦 2. 容積率:人口とインフラをコントロールする基準

建ぺい率が平面的な広さの制限であるのに対し、容積率は「敷地面積に対する3次元空間の割合」を算出し、制限するための基準になります。

🔹 定義と計算方法

容積率は、以下の計算式で求められます。

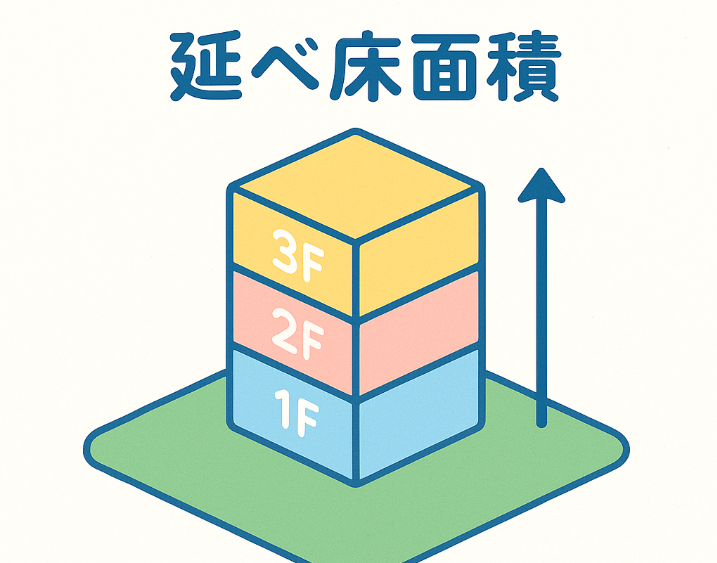

容積率(%)= 延べ床面積(m²)/敷地面積(m²) × 100

容積率を求めるうえでのキーポイントは「延べ床面積」です。延べ床面積とは、それぞれの階の「床面積」を合計した面積のことです。したがって、容積率は「土地に対して何階の建物を建てることができるのか」を定める基準と言えます。

🔹 制限の目的:人口とインフラの制御

容積率の制限を設ける必要性は、簡単に言えば人口制限のためです。

「住宅」と「下水や周辺道路などのインフラ整備」は切っても切り離せない関係にあります。もしインフラ整備が不十分なエリアで容積率を高くし、階数が多い家ばかりが建ち人口が増加した場合、たちまち処理能力がオーバーしてしまい、住み良い街からかけ離れてしまいます。

容積率という基準を設けることで、建物空間のスケールをある程度制限し、その地域に住める人口をコントロールしているわけです。

🔹 容積率の緩和の特例

延べ床面積には算入されない部分があり、これにより容積率が緩和されるケースがあります。これを「容積率の緩和の特例」といいます。

例えば、玄関、バルコニー・ベランダ、ロフトなどは延べ床面積に含まれません。また、地下室やビルトインガレージ(ビルトイン車庫)などは、一定の規準を満たせば延床面積に含まれないため、容積率が緩和される特例があります。敷地面積が狭い場合でもこの特例を利用することで、面積を有効に活用したプランが立てられます。

🔹 前面道路の幅員による制限

容積率も用途地域ごとに指定されていますが、そのまま適用されるわけではなく、建物の前面道路の幅によって左右される点に注意が必要です。

もし前面道路が12m未満の場合、都市計画で定められた容積率と、以下の計算式で求めた容積率を比較し、小さいほうがその土地の容積率として定められます。

容積率(%)= 前面道路の幅(m) × 〔0.4(住居系)または 0.6(非住居系)〕× 100

例えば、都市計画で容積率が200%と認められていても、前面道路が4mの場合、4m × 0.4 × 100 = 160%となり、160%が適用されることになります。複数の道路に面している土地では、幅が広いほうを基準に計算します。

🟦 3. 建ぺい率と容積率の違い、規制を超えた場合の影響

🔹 建ぺい率と容積率の違い

建ぺい率と容積率は、ともに敷地面積に対する建築物の割合を制限しますが、比較対象が異なります。

| 規制の種類 | 比較対象 (分子) | 制限の役割 | 目的 |

|---|---|---|---|

| 建ぺい率 | 建築面積 (真上から見た面積) | 敷地に対する平面的な広さ | 防災、通風の確保 |

| 容積率 | 延べ床面積 (各階の合計面積) | 敷地に対する立体的な広さ (階数) | 人口コントロール、インフラ調和 |

この2つの率が異なることで、同じ敷地面積であっても、建てられる家は大きく変わります。建ぺい率と容積率の制限を踏まえ、理想の住まいをイメージすることが大切です。

🔹 制限を守らないとどうなる?重大なリスク

建ぺい率や容積率の制限を守らない建物は違法建築物扱いとなり、後で深刻なトラブルが発生する可能性があります。

希望通りの家を建てたいからといって、制限をオーバーすることは絶対に避けるべきです。

| 規制超過による主なリスク |

|---|

| 🚨 工事を断られてしまう |

| 🚨 住宅ローンが組めない |

土地や中古住宅を購入した後に「家が建てられない」「リフォームできない」といった事態にならないよう、建ぺい率や容積率についてしっかり知っておくことが重要です。

まとめ

建ぺい率と容積率は、住宅計画において建築物の規模を決定づける、最も重要な建築基準法上の規制です。

✔️ 建ぺい率(建築面積 ÷ 敷地面積)は、空地を確保し、火災の延焼を防ぎ、風通しや採光を確保するための平面的な制限です。用途地域によって30%から80%まで大きく異なり、角地や耐火建築物に対する緩和措置があります。

✔️ 容積率(延べ床面積 ÷ 敷地面積)は、人口増加をコントロールし、下水や道路といったインフラとのバランスを保つための立体的な制限です。前面道路の幅員が狭い場合には、都市計画上の容積率よりも厳しい制限が適用されます。また、地下室やビルトインガレージなどは延べ床面積に算入されない特例があります。

これらの知識を把握し、ご自身の土地に適用される制限を正確に理解することが、後悔のない理想の住まいづくりへの第一歩となるでしょう。

コメント