建物の骨組みに使われる材料として「鉄骨造(S造)」は非常に一般的ですが、実はS造には「軽量鉄骨」と「重量鉄骨」という、まったく異なる特性を持つ2つの種類が存在します。

「鉄骨」と聞くと、すべて同じように強くて丈夫だと思われがちですが、建物の用途や規模によって、適切な鉄骨が明確に分かれています。この違いを知らないと、アパート経営やマイホーム購入の際に、コストや耐久性、税制面で思わぬ損をしてしまうかもしれません。

この記事では、建材としての鉄骨の基本的な知識から、強度、価格、法定耐用年数に至るまで、両者の違いをわかりやすく徹底的に解説します!

はじめに:鉄骨造(S造)の基本

鉄骨造(S造)とは、建物の柱や梁などの骨組みに鉄骨(スチール)を使用する工法・構造のことです。S造は木造よりも耐久性が高く、鉄筋コンクリート造(RC造)よりもコストを抑えやすいため、特に長期使用を前提としたアパートなどの賃貸物件で広く採用されています。

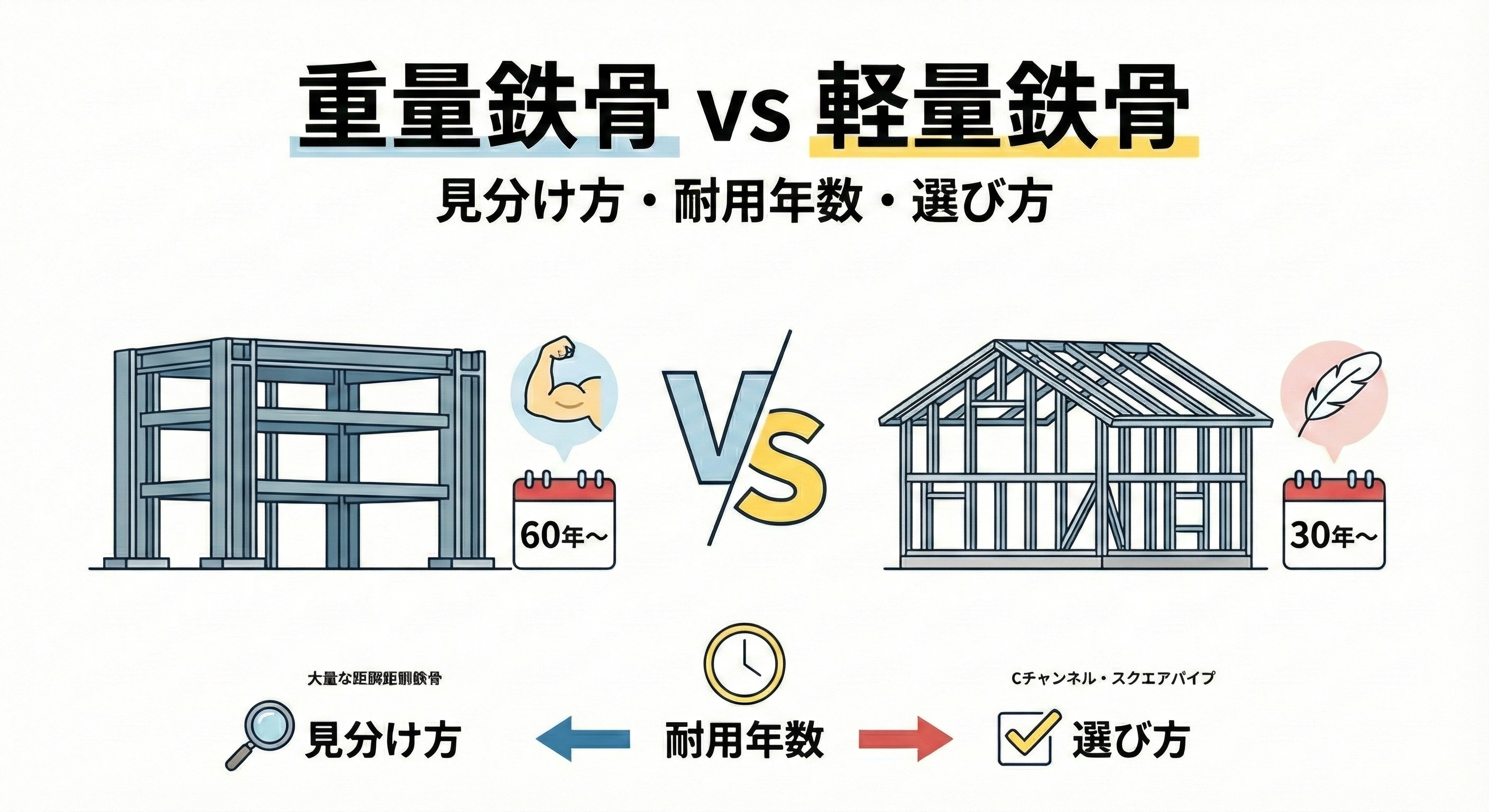

このS造を構成する鋼材は、その「厚さ」によって重量鉄骨と軽量鉄骨の2種類に分類されます。

本文:重量鉄骨 vs 軽量鉄骨 徹底比較

1. 鉄骨造(S造)の決定的な違い:鋼材の厚さとき

軽量鉄骨と重量鉄骨を分ける基準は、使用される鋼材の厚さです。この厚さが、建物の強度や用途、コストに大きな影響を与えます。

| 項目 | 軽量鉄骨 | 重量鉄骨 |

|---|---|---|

| 鉄骨の厚さ | 3mm以下の薄い鋼板が多い。(一般に6mm未満) | 6mm以上の厚い鋼板・太い断面が多い。 |

| 主な用途 | 住宅、2階建て程度の建物、低層住宅、アパート。 | ビル、工場、商業施設、大規模マンション、3階建て以上の建物。 |

軽量鉄骨の特徴

軽量鉄骨は、その名の通り軽くて扱いやすいのが特徴です。薄い鋼板を使用しているため、加工や運搬が簡単で、主に戸建て住宅や2~3階建ての低層建物に適しています。多くのハウスメーカーのプレハブ住宅で採用されています。

重量鉄骨の特徴

重量鉄骨は、厚い鋼板や太い鋼材で作られており、非常に強度が高いです。大きな荷重に耐えられるため、大規模なビルや工場、商業施設といった、強度が要求される建物に使われます。

2. 工期とコスト:軽量鉄骨の強みと弱み

軽量鉄骨は、特にコストと工期の短縮において大きなメリットを発揮します。

🌟 軽量鉄骨のメリット

- 建築費用が安い: 鋼材が薄く軽量であるため、材料費が抑えられます。また、建物の重さが軽減されるため、地盤改良にかかる費用も安く済む場合があります。

- 工期が短い: 軽くて扱いやすいため施工が早く、工場で大量生産された規格部品を現場で組み立てるプレハブ工法がよく用いられるため、品質が安定し、工期短縮が可能です。

- 品質のバラつきが少ない: 部材がロボット等を活用した規格化されたものを使用するため、品質が安定していて一定の水準で建設することができます。

⚠️ 軽量鉄骨のデメリット

- 間取りの自由度が低い: 強度を補うために柱と梁に加えて「筋交い」を用いる「ブレース構造」となることが多いため、広い空間を設けることが難しく、大きい窓などの開口部に制限が出る場合があります。

- 強度が重量鉄骨より劣る: その分、補強部材(筋交い)や柱の本数を増やすなどの対応が必要です。

- 防音性が低い: 軽量鉄骨の防音性は木造と同程度と言われており、一般的な施工方法では隣の部屋の音が伝わりやすいケースがあります。

3. 大空間と耐久性:重量鉄骨の強みと弱み

重量鉄骨は、高い強度と設計の自由度を兼ね備えています。

🌟 重量鉄骨のメリット

- 高い耐震性と耐久性: 柱や梁が厚く強度があるため、非常に丈夫で安定感があります。地震や津波などの災害にも耐える強度を持っています。

- 広い空間をつくり出すことができる: 頑丈な鋼材を使用することで、柱や梁の少ない本数で骨組みを作ることが可能です。柱と柱の間の距離を大きく取れるため、広々とした大空間や広い窓を実現できます。

- リフォームの自由度が高い: 構造を支える壁(耐力壁)が不要となる「ラーメン構造」(柱と梁を剛接合する構造)を採用できるため、仕切りを移動するなど間取り変更のリフォームも容易です。

- 防音性に優れている: 柱や梁の強度が高いため、壁や天井も厚くなりやすく、音が伝わりにくく、振動による音も軽減されやすいです。

⚠️ 重量鉄骨のデメリット

- 建築コストが高い: 材料費に加え、重さがあるため運搬・加工にも手間がかかり、全体的にコストが高くなる傾向があります。

- 地盤補強が必要な場合がある: 建物全体が重くなるため、軽量鉄骨では不要な土地でも、地盤補強工事や杭打ちが必要となり、費用がかさむことがあります。

- 夏は暑く、冬は寒くなりやすい: 鉄は熱伝導率が高いため、外気温の影響を受けやすいという特性があります。

4. 法定耐用年数と税制への影響

建物の「法定耐用年数」とは、税制上で建物の資産価値を測るための基準であり、減価償却費を計算する指標となります。軽量鉄骨と重量鉄骨は、この法定耐用年数が大きく異なります。

| 鋼材の厚さ | 分類 | 法定耐用年数(住宅・店舗用) |

|---|---|---|

| 3mm以下 | 軽量鉄骨 | 19年 |

| 3mm超4mm以下 | 軽量鉄骨/重量鉄骨の境目 | 27年 |

| 4mm超 | 重量鉄骨(厚いもの) | 34年 |

税制と融資の違い

- 軽量鉄骨(短い): 法定耐用年数が短いため、減価償却費を短期間で多く計上できます。不動産投資においては、税金上の黒字化を早く達成できる可能性が高くなります。ただし、中古物件として購入する場合、耐用年数が短いと融資の返済期間が短く設定されたり、融資額が少なくなる可能性があります。

- 重量鉄骨(長い): 法定耐用年数が長いため、減価償却に時間がかかり、毎年の税金が多くなる傾向があります。しかし、耐用年数が長いことで融資の面では有利となる場合があります。

※法定耐用年数はあくまで税制上の基準であり、「建物の寿命」そのものを意味するわけではありません。

5. どちらを選ぶ?軽量鉄骨と重量鉄骨の使い分けポイント

実際に建物を建てる、あるいは購入する際は、「目的」「予算」「規模」に基づいて最適な鉄骨を選ぶことが重要です。

| 目的・要素 | 軽量鉄骨が適している | 重量鉄骨が適している |

|---|---|---|

| コスト/工期 | 安価に抑えたい、工期短縮を最優先したい | 初期投資が高くても、長期的な安心感を求める |

| 建物規模 | 2階建て程度の住宅、小規模店舗、アパート | 数階建て以上のビル、工場、高い耐震性が求められる建物 |

| 設計の自由度 | 間取りの制限があっても問題ない | 広い窓、大空間、将来的なリフォームの自由度を重視したい |

見分け方の注意点

一般の方が外観や内装だけで軽量鉄骨と重量鉄骨を確実に見分けるのは極めて難しいです。3階建て以上は重量鉄骨の可能性が高いですが、2階建て以下だと両方の可能性があるからです。

あいまいな情報で判断せず、確実に見分けるためには、物件情報(賃貸契約書など)や建築図面を取り寄せ、鉄骨の厚さをチェックする必要があります。不動産投資家や専門家と相談しながら、必ず裏付けを取ってから契約するようにしましょう。

まとめ:「目的」「予算」「規模」から判断

今回は、建物の骨組みを支える軽量鉄骨と重量鉄骨の違いを解説しました。

- 軽量鉄骨は「薄くて軽い」ため、コスト効率と工期短縮に優れており、主に低層住宅やアパートに適しています。

- 重量鉄骨は「厚くて丈夫」なため、高い耐震性、耐久性、設計の自由度を誇り、大規模建築物に適しています。

どちらの鉄骨にも強みと弱みがあるため、「目的」「予算」「規模」に応じて判断することが重要です。ご自身の建物の用途や、将来の資産計画、予算に合わせて、最適な鉄骨構造を選ぶようにしましょう。

もし、ご自身の物件選びや建築計画で迷われた際は、ぜひ建築士や専門家にご相談ください。専門家の知見を取り入れれば、きっと後悔のない建材選びができるはずです!

コメント