躯体とは?種類や仕上げとの違いを徹底解説!

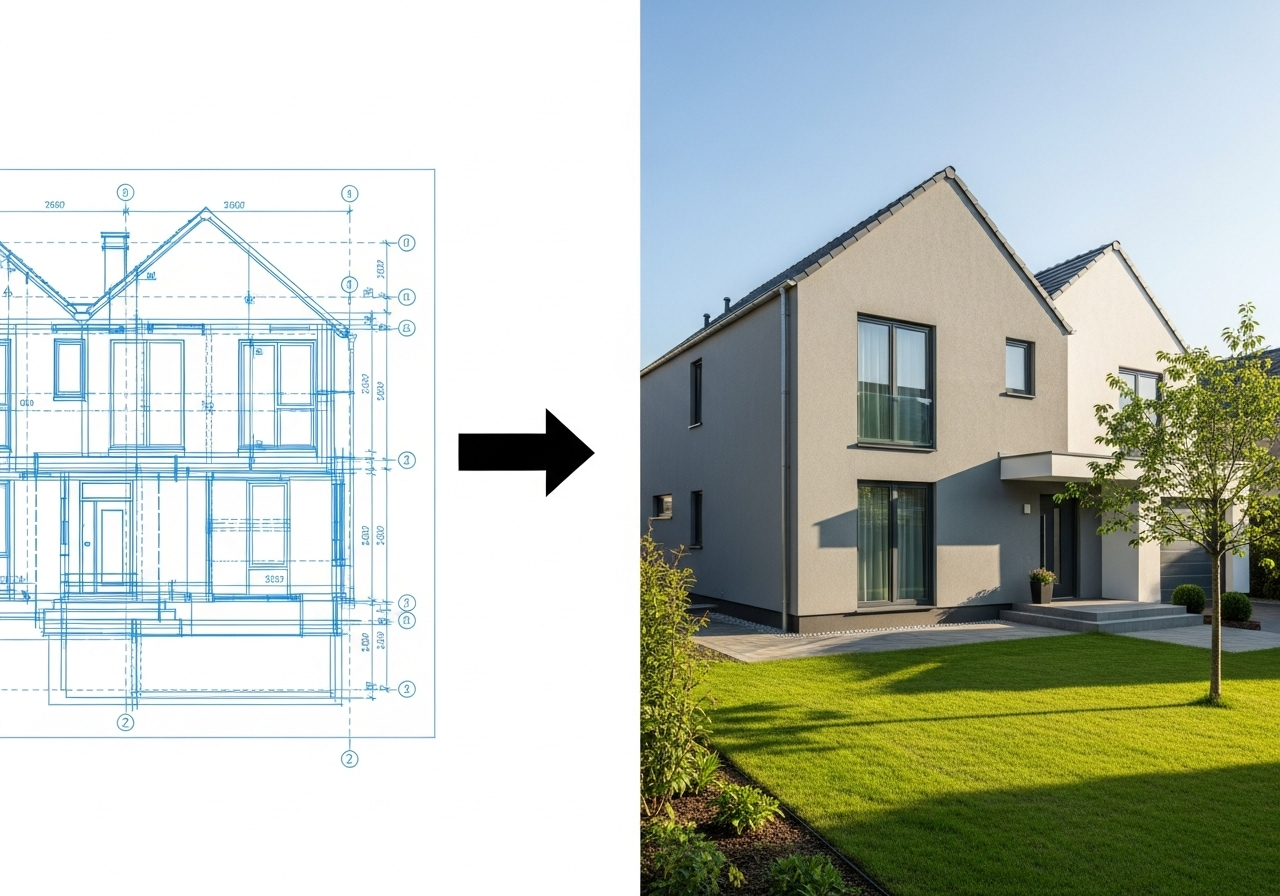

建物を購入したり、家づくりを考えたりする際に「躯体(くたい)」という言葉を耳にすることがあるかもしれません。躯体は、文字通り建物の「からだ」となる骨組みであり、その建物の寿命や安全性、さらには資産価値まで左右する非常に重要な部分です。

しかし、多くの人にとって躯体は専門用語で、具体的に何を指すのか分かりにくいものです。この記事では、建築初心者の方でも理解しやすいように、躯体の基本的な意味から、その種類、そして混同されがちな「仕上げ」との違いまで、分かりやすく徹底的に解説していきます。

躯体(くたい)とは何か?

読み方と意味

「躯体」は「くたい」と読みます。これは建築業界では日常的に使われる基本的な用語です。躯体とは、建築物の骨格を形成する主要な構造部分、つまり基礎、柱、梁、壁、床などを指します。英語では「Structure」と表現され、建物の骨組みや土台という概念を含んでいます。

これらの要素が一体となって、建物の形を保ち、そこに住む人々を地震や風といった外部からの力から守っています。

躯体の役割と重要性

躯体の最も重要な役割は、建物の安全性と耐久性を確保することです。地震や台風などの自然災害に耐え、建物の重さをしっかりと支えることで、私たちは安心して生活できます。

- 形状の保持:建物の骨組みとして、その形を維持します。

- 荷重の支持:人や家具の重さ、雪の重さなど(長期荷重)を支えます。

- 外力への抵抗:地震の揺れや風の力(短期荷重)から建物を守ります。

躯体は一度建ててしまうと修復や改善が非常に困難な部分であるため、建築の設計段階から、適切な材料と工法を選ぶことが極めて重要になります。頑丈な躯体は、建物の長期的な寿命と不動産価値を維持するための基盤となるのです。

躯体を構成する主要な要素

躯体は、主に以下の要素から構成されています。それぞれが連携し、建物全体を支えています。

- 基礎:建物の最も下に位置し、建物全体の重さを地面に均等に伝える土台です。地震などの力から建物を守る重要な役割も担います。

- 柱:地面に対して垂直に立つ部材で、屋根や上階の重さを支え、基礎に伝えます。

- 梁:柱と柱の間に水平に渡される部材で、床や屋根の重さを支え、柱に伝えます。

- 壁:空間を仕切るだけでなく、地震や風の力に抵抗する「耐震壁」など、構造的に重要な役割を持つ壁もあります。

- 床:私たちが歩く面であると同時に、地震などの水平方向の力を建物全体に伝え、分散させる重要な役割を果たします。

- 屋根:雨や風、日光から建物を守り、建物全体の構造を完結させる役割があります。

躯体と「仕上げ」の違いは?

定義と役割の違い

建築について話すとき、「躯体」と「仕上げ」はセットで語られることが多いですが、その役割は全く異なります。簡単に言えば、躯体が「骨格」であるのに対し、仕上げは「皮膚や服」のようなものです。

躯体は建物の強度や安全性を担う構造部分ですが、仕上げは躯体の内外に取り付けられ、見た目の美しさや快適性、防水性などを向上させる部分を指します。

| 項目 | 躯体 | 仕上げ |

|---|---|---|

| 役割 | 建物の骨組み。強度・耐久性・安全性を担う。 | 見た目や快適性を向上させる。防水・断熱などの機能を持つ。 |

| 主な構成要素 | 基礎、柱、梁、構造壁、床スラブなど | 壁紙(クロス)、フローリング、外壁材、屋根材、塗装など |

| 工事の順番 | 先に行われる(躯体工事) | 後に行われる(仕上げ工事) |

躯体と見分けがつきにくいもの

中には、躯体かそうでないか見分けがつきにくい部材もあります。特にコンクリートの建物でよく見られる「腰壁」「垂れ壁」といった「雑壁(ざつかべ)」は、壁の形をしていますが、構造上の荷重を負担していないため、躯体とは見なされません。

これらの壁は、構造計算上は建物を支える力を持っていないとされており、専門家でなければ躯体である「耐震壁」との区別は困難です。この違いを理解することが、リフォームなどで壁に穴を開けたい場合などに重要になります。

躯体の主な種類と特徴

建物の躯体には、使用される主な材料によっていくつかの種類があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、建物の用途や規模、コストに応じて選ばれます。

木造(W造)

木材を主要な構造材として使用する工法で、日本の戸建て住宅で最も広く採用されています。

- メリット:自然素材の温もりがある、設計の自由度が高い、コストが比較的安い、環境負荷が少ない。

- デメリット:耐火性が低い(ただし近年は耐火性を高める技術が進歩)、シロアリなどの虫害や湿気による腐食対策が必要。

鉄骨造(S造)

柱や梁に鉄骨を使用する工法です。アパートや倉庫、店舗、オフィスビルなど幅広い建物で使われます。

- メリット:強度が高く、耐震性に優れる、木造より柱が少なく広い空間を作りやすい。

- デメリット:錆び対策が必要、火災時の高熱で鉄が変形する可能性があるため耐火被覆が必要、木造に比べてコストが高い。

鉄筋コンクリート造(RC造)

鉄筋を組んだ型枠にコンクリートを流し込んで作る工法です。マンションや公共施設など、中高層の建物に多く採用されます。

- メリット:耐久性、耐火性、遮音性に非常に優れる、デザインの自由度が高い。

- デメリット:重量が重いため強固な地盤が必要、建設コストが高く工期も長い、結露が発生しやすい場合がある。

鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)

鉄骨の周りに鉄筋を配置し、コンクリートを打ち込む、鉄骨造と鉄筋コンクリート造を組み合わせた工法です。

- メリット:RC造よりもさらに強度と耐震性が高く、柱や梁を細くできるため、高層ビルやタワーマンションなどの大規模建築に適している。

- デメリット:構造が複雑で、最もコストが高くなる。

躯体工事について

躯体工事のプロセス

建物の建設は、大きく分けて以下の3つの工程で進められます。

- 基礎工事:地面を掘り、建物の土台となる基礎をコンクリートなどで造る工程です。建物の安定性を支える最初の重要なステップです。

- 躯体工事:基礎が完成した後、柱、梁、壁、床などの骨組みを組み立てていく工程です。建物の形が徐々に現れてきます。木造住宅の場合、最上部の棟木が取り付けられると「上棟(じょうとう)」となり、建設の大きな節目を迎えます。

- 仕上げ工事:躯体工事が完了した後、内外装の工事を行います。外壁材を張ったり、内装の壁紙を貼ったり、設備を取り付けたりして、建物を完成させます。

このように、躯体工事は建物を建てる上での中核をなす工程であり、この品質が建物全体の性能を決定づけます。

躯体の修繕と注意点

建物の寿命を延ばすためには、躯体のメンテナンスも重要です。特に注意が必要なのが外壁の劣化です。

- 外壁下地のひび割れ:建物のわずかな沈下や材料の収縮、長年の風雨などが原因で発生します。小さなひび割れでも放置すると雨水が浸入し、躯体の腐食や劣化につながる可能性があるため、見つけ次第、早めに専門家に相談し、補修することが重要です。

- 外壁下地の膨張:湿度や温度の変化によって下地材が水分を吸って膨張し、外壁に歪みや亀裂を生じさせることがあります。これを防ぐためには、新築時に季節変動を考慮した材料や施工方法を選ぶことが大切です。

まとめ:躯体の理解を深めて、賢い家づくりを

この記事では、建物の骨格である「躯体」について、その意味や役割、種類、そして仕上げとの違いを解説しました。

最後に、重要なポイントをチェックリストで確認しましょう。

- 躯体とは何か?

建物の骨組み(基礎、柱、梁、壁など)であり、安全性と耐久性を担う最も重要な部分。 - 躯体の種類と特徴は?

木造、鉄骨造、RC造などがあり、それぞれに強度、コスト、耐火性などのメリット・デメリットがある。 - 躯体と仕上げの違いは?

躯体が「骨格」であるのに対し、仕上げは見た目や快適性を整える「装飾」。 - 躯体の重要性は?

一度建てると簡単に直せないため、建物の価値と寿命を左右する。

躯体に関する正しい知識を持つことは、建物を建てるとき、購入するとき、そして長く維持していく上で必ず役立ちます。この知識を活かして、より安全で快適な空間づくりを目指してください。

コメント