🟦 はじめに

許容応力度計算は、建築物の構造計算の基本となる手法であり、建築基準法において「1次設計」の核として規定されています。この計算の目的は、建築物の構造耐力上主要な部分(構造部材)が、通常時(長期荷重時)、強風時、積雪時、中地震時(短期荷重時)においても、損傷なく使用し続けられることを確認することにあります。

許容応力度計算は、その明快さと簡便さから、建築分野だけでなく、機械や航空機などあらゆる分野で行われている基本的な計算手法です。構造設計に携わる上で、その理解は必須の基本知識です。

本記事では、建築設計で極めて重要なこの許容応力度計算の概要、法的な位置づけ、そして計算を理解するためのたった3つの重要なステップについて、わかりやすく解説します。

🟦 本文:許容応力度計算の基本と3つのステップ

1. 許容応力度計算の目的と定義

許容応力度計算は、「外力を受けて部材にかかる力(応力度)」が「部材の許容できる力(許容応力度)」以下に収まることを示す計算方法です。

1-1. 弾性範囲状態の確認が目的

許容応力度計算の最大の特徴は、構造部材に荷重がかかっても、(安全率を見込んだ)弾性範囲状態に収まることを確認することです。

- 弾性範囲状態とは、力がかかって部材が変形しても、その力が取り除かれれば元の状態に戻る状態を指します。これはバネが伸びても元に戻る現象に例えられます。

- これに対し、塑性状態は、大きな力がかかりすぎて、力が取り除かれても変形が残ってしまう(残留変形)状態を指します。

- 短期荷重が発生した後も損傷なく使用し続けるためには、部材が弾性範囲内にあることが大前提です。

1-2. 構造計算の計算式

許容応力度計算の確認事項は、非常にシンプルな式で表されます。

σ ≤ f

σ(応力度):構造部材に生じる力(単位面積あたり)。

f(許容応力度):材料ごとに定められた、部材が耐えられる限界の力。

部材にかかる応力度が許容応力度を超えていないこと(σ / f ≤ 1)を、すべての構造部材のすべての断面位置で確認することが原則です。

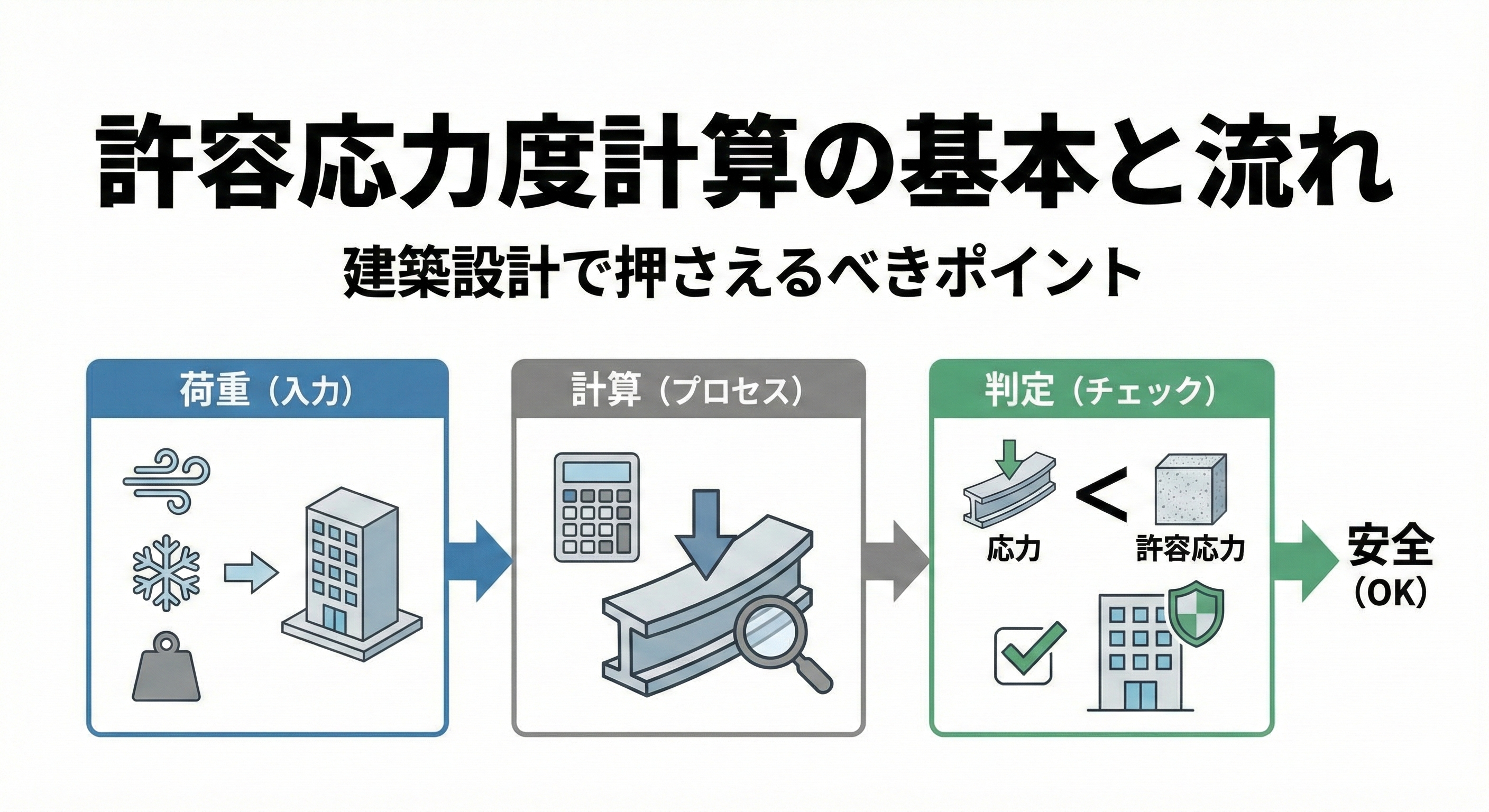

2. 許容応力度計算の具体的な流れ(3つのポイント)

許容応力度計算は、実務では「1次設計」と呼ばれ、以下のたった3つのポイントを理解するだけで、その流れを把握できます。

| ステップ | 内容 | 関連する法律・概念 |

|---|---|---|

| 1. 外力の設定・算定 | 建物に作用する荷重(外力)を設定・計算する。 | 長期荷重、短期荷重、積載荷重、地震力、風圧力など。 |

| 2. 応力・応力度の算定 | 外力作用時、構造部材内部に生じる力(応力・応力度)を計算する。 | 軸力(圧縮力、引張力)、せん断力、曲げモーメント。 |

| 3. 応力度 $\le$ 許容応力度の確認 | 算定された応力度が、部材が耐えられる許容応力度を超えていないか比較する。 | 安全率、長期許容応力度、短期許容応力度。 |

ステップ1:外力の設定と荷重の組み合わせ (令82条二号関連)

外力が分からなければ計算を進めることはできません。建築物には、長期と短期の荷重が作用します。

- 外力の種類: 構造部材に生じる力を計算するために、積載荷重(令84条)、固定荷重(令85条)、積雪荷重(令86条)、風圧力(令87条)、地震力(令88条)などが考慮されます。

- 力の計算方法: 令82条一号に基づき、具体的な力の計算方法はH19国交告594号第2に規定されており、構造部材が弾性範囲状態にあるものとして計算することが基本です。

- 荷重の組み合わせ: 令82条二号では、これらの外力をどのように組み合わせて応力を計算するかが規定されています。

ステップ2:応力・応力度の算定 (構造力学)

外力が設定されたら、構造力学の知識を用いて、部材の断面に応力(部材内部で外力に応える力)と応力度(単位面積あたりの応力)を算定します。

- 応力とは、外力を受けたときに部材の内部に起こる抵抗力(内力)の大きさです。

- 応力度とは、部材の単位面積あたりに起こる力です。

- 部材内部に生じる応力には、軸力(N)、せん断力(Q)、曲げモーメント(M)などがあります。

ステップ3:許容応力度の確認 (令82条三号)

算定された応力度(σ)が、部材に設定された許容応力度(f)を超えないことを確認します。

- 許容応力度は、材料の基準強度に安全率を見込んで求められます。 許容応力度 = 材料の基準強度×安全率の係数

- 安全率とは、材料が持つ降伏強度を低減する値であり、予想外の事態でも降伏を防ぐために見込まれます。

- 許容応力度には、荷重の継続時間に応じて、長期許容応力度と短期許容応力度の2種類が設定されます。短期許容応力度は鋼材の降伏強度と同等に設定され、長期許容応力度は短期許容応力度を安全率(例:1.5)で割って算定されます。

3. 許容応力度計算の法的位置づけ(建築基準法)

建築基準法において、許容応力度計算は、保有水平耐力計算(ルート3)で行わなければならない構造計算の一つとして、主に令82条一号から三号に規定されています。

保有水平耐力計算(ルート3)だけでなく、ルート1、許容応力度等計算(ルート2)、限界耐力計算、時刻歴応答解析においても、令82条一号から三号を準用する形で、構造計算の一部として許容応力度計算が求められています。

重要な規定(令82条):

- 一号:構造耐力上主要な部分に生じる力の計算方法(H19国交告594号第2に具体的な内容)。

- 二号:構造耐力上主要な部分に生じる力の組み合わせ。

- 三号:各応力度が許容応力度を超えないことの確認 (σ ≤ f)。

注意点: 建築基準法には「許容応力度計算」と「許容応力度等計算」があり、「等」の有無で異なる計算手法を指すため、注意が必要です。

🟦 まとめ

許容応力度計算は、建物の安全性を証明する構造計算の最も基本となる手法(1次設計)であり、建築部材が長期および短期の荷重がかかった際にも、損傷なく弾性範囲内にとどまることを確認するものです。

この計算は、「応力度が許容応力度を超えないこと」を確かめることを本質としており、そのプロセスは以下の3つの重要なステップで構成されています。

- 外力の設定:建物にかかる長期・短期の荷重を正確に算定する。

- 応力・応力度の算定:設定した外力に基づき、構造力学的に部材断面に生じる力を計算する。

- 許容応力度の確認:計算された応力度(σ)が、安全率を見込んだ許容応力度(f)以下であることを確認する(σ ≤ f)。

構造設計の実務では、これらの計算は現在、構造計算ソフトを利用して行われることが一般的ですが、許容応力度計算の基本的な概念と流れを理解することは、設計者として安全な建築物を生み出すための出発点となります。

コメント