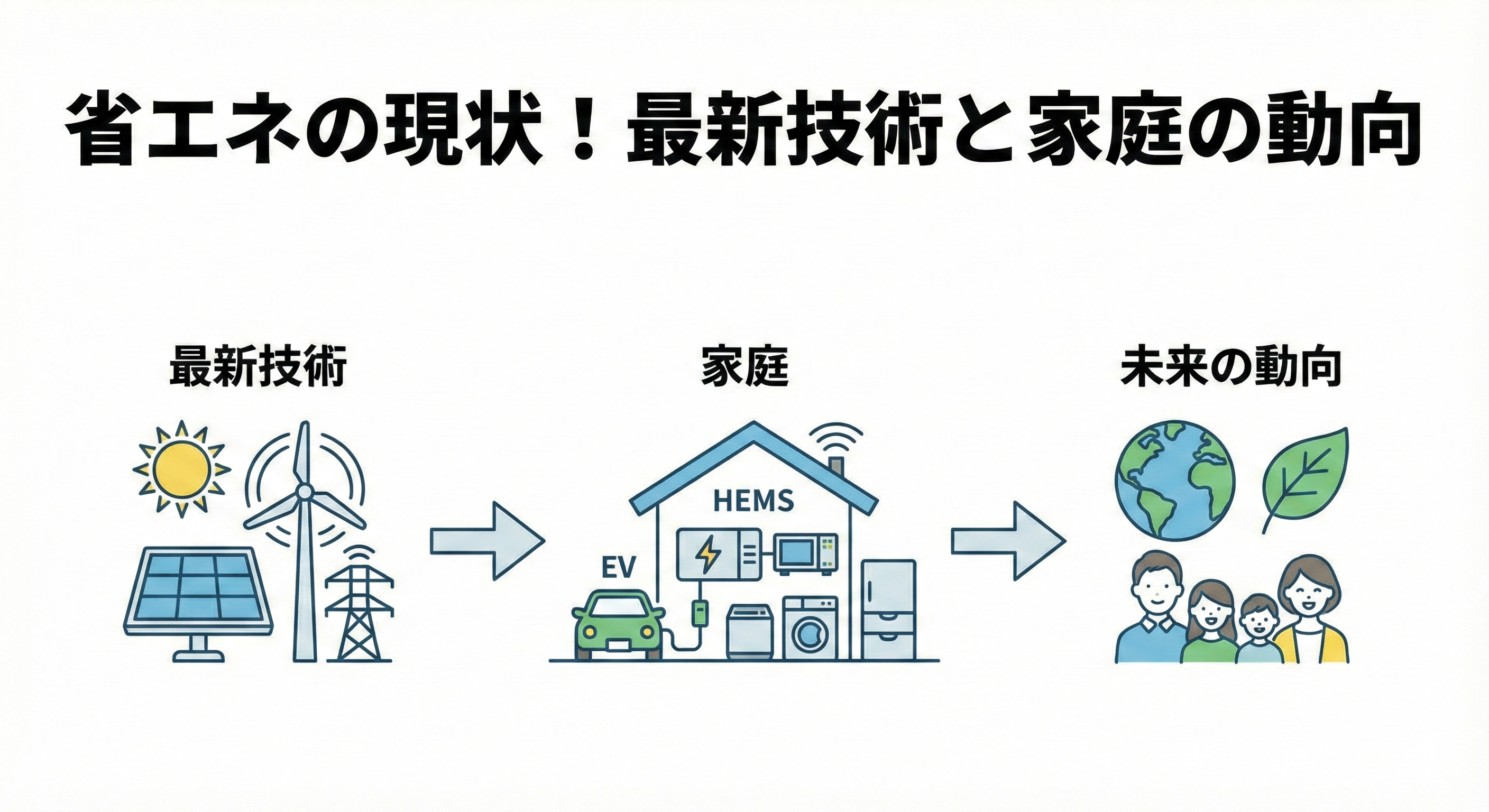

省エネの現状!最新の技術や動向を確認!家庭を通して見えてくるものとは?

はじめに

「省エネ」という言葉を耳にする機会が増えましたが、具体的に何を指し、なぜ今これほど重要視されているのでしょうか。省エネとは「省エネルギー」の略で、エネルギーを効率的に使うことを意味します。使っていない部屋の電気を消すといった身近な節電も、立派な省エネ活動の一つです。

現代の私たちの生活や産業活動は、電気やガス、石油といったエネルギーなしでは成り立ちません。しかし、そのエネルギーは無限ではありません。省エネが重要視される主な理由には、「エネルギーの安定供給」と「地球温暖化防止」という2つの大きな課題が関係しています。

世界のエネルギー需要は増え続けており、国際エネルギー機関(IEA)は2050年までに電力需要が現在の80~150%も高くなると予測しています。一方で、石油や天然ガスといった化石燃料は、現在の生産量を前提とすると採掘可能年数が数十年とも言われており、いずれ枯渇する可能性が懸念されています。

さらに、化石燃料を燃やすと排出される二酸化炭素(CO2)は、地球温暖化の主な原因です。このまま温暖化が進めば、異常気象や海面上昇など、私たちの生活に深刻な影響を及ぼします。

この記事では、エネルギー消費の現状を概観し、特に私たちの暮らしに身近な「家庭」に焦点を当てて、今日からできる省エネの具体的な取り組みや、国が進める支援策について詳しく解説していきます。

本文

世界のエネルギー事情と日本の現状

まず、日本が置かれているエネルギーの現状を見てみましょう。日本のエネルギー自給率は2021年度でわずか13.3%と、先進国の中でも特に低い水準にあります。これは、国内に石油や石炭、天然ガスといった化石資源が乏しく、エネルギーの多くを海外からの輸入に頼っているためです。2021年度には、一次エネルギー供給の83.2%を化石燃料が占めています。

また、CO2排出量においても、日本は世界で5番目に多い国(2020年時点)となっており、地球環境への負荷が大きいのが実情です。こうした状況から、エネルギーの効率的な利用、つまり省エネは、国の安全保障と環境問題の両面から極めて重要な課題となっています。

画像生成プロンプト: 暗い背景に浮かび上がる日本地図。海外から日本へ向かって、石油や天然ガスを示すエネルギーの線が多数伸びている様子を表現したインフォグラフィック。青とオレンジを基調とし、日本のエネルギー依存度の高さを視覚的に示す。

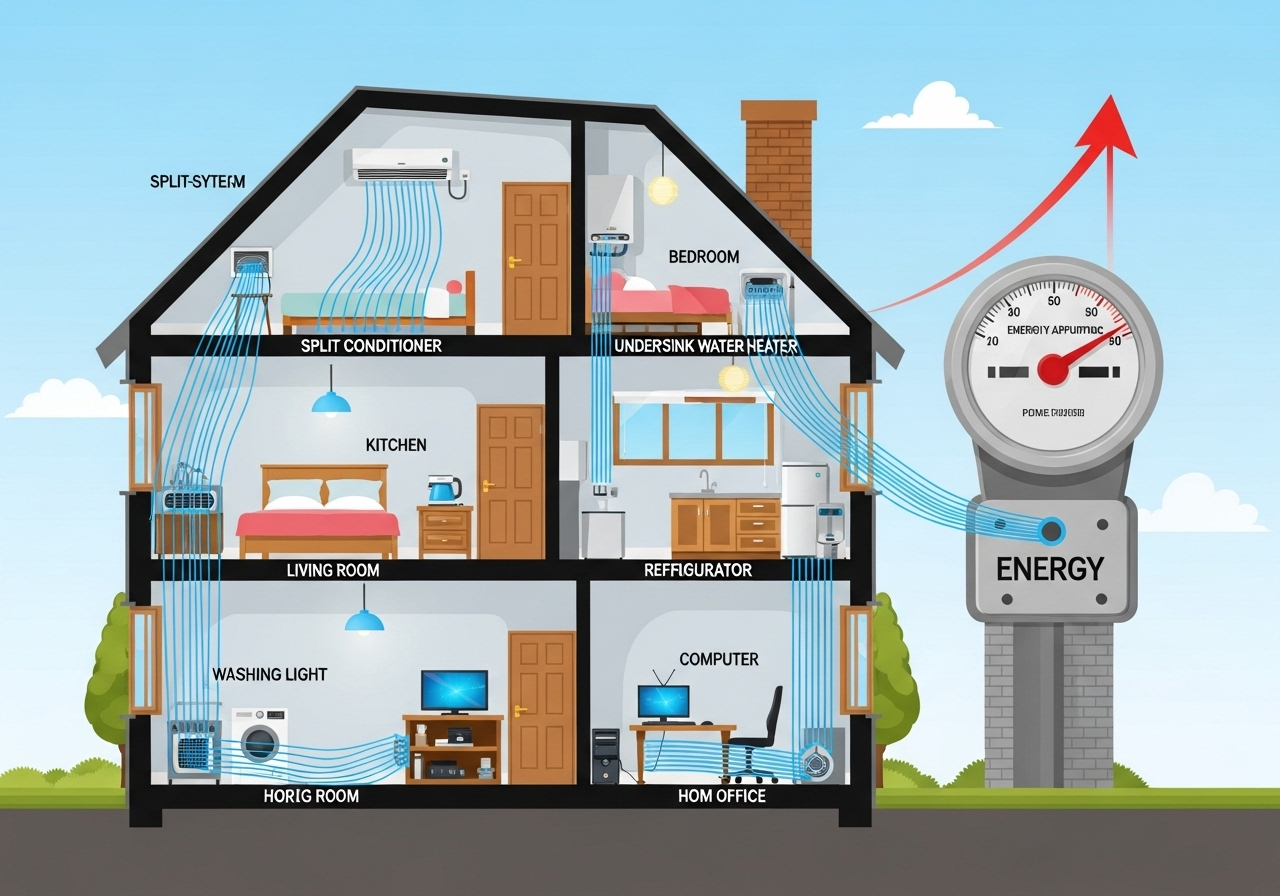

家庭におけるエネルギー消費の現状

次に、私たちの家庭に目を向けてみましょう。実は、家庭部門のエネルギー消費量は高止まりの傾向にあります。第一次石油危機があった1973年度の消費量を100とすると、2021年度には181.0という高い水準にあります。

省エネ技術の普及により一時期は横ばいでしたが、近年は新型コロナウイルス感染症の影響による在宅時間の増加などで、再び増加に転じた年もありました。製品一つひとつの省エネ性能は向上していても、パソコンやスマートフォンなど電気を使う機器が増え、家庭全体のエネルギー使用量が変わらない、あるいは増えているという現実があります。

今日からできる!家庭の省エネ対策

エネルギー消費を抑えるために、家庭ではどのようなことができるのでしょうか。大きく分けて3つのアプローチがあります。

1. 既存の機器・設備の使い方を見直す

最も手軽に始められるのが、日々の習慣を見直すことです。特別な費用もかからず、すぐに効果が期待できます。

- 使っていない照明や家電の電源をこまめに消す。

- テレビやパソコンなどのプラグを抜き、待機電力を削減する。

- エアコンの設定温度を適切に保つ(冷房28度、暖房20度が目安)。

- 自家用車の使用を控え、公共交通機関や自転車、徒歩での移動を心がける。

2. 機器・設備を省エネ性能の高いものに買い替える

初期費用はかかりますが、長期的に見れば光熱費の削減に繋がり、大きな省エネ効果が期待できます。特に家庭のエネルギー消費の半分以上は「暖房」と「給湯」で占められており、この分野の対策は非常に効果的です。

- 窓ガラスを複層ガラスや内窓にリフォームして断熱性を高める。

- 照明器具を消費電力の少ないLEDに交換する。

- エアコンや冷蔵庫などを、省エネ性能の高い最新モデルに買い替える。

- ガス給湯器を、より少ないガスでお湯を沸かせる高効率給湯器(エコジョーズなど)に替える。

3. 間接的な取り組みで省エネをサポートする

直接的なエネルギー消費以外でも、私たちの行動が省エネに繋がることがあります。

- 節水:水をきれいにする浄水場や下水処理場では大量のエネルギーが使われています。節水は、こうした施設のエネルギー消費削減に貢献します。

- ごみの削減:水分を多く含む生ごみを減らしたり、自宅で堆肥化したりすることで、ごみ焼却場で使う燃料の削減に繋がります。

国の強力な後押し!「住宅省エネ2025キャンペーン」とは?

家庭での省エネ、特に住宅性能の向上にはリフォームなどの費用がかかります。そこで国は、家庭部門の省エネ化を強力に促進するため、「住宅省エネ2025キャンペーン」を実施しています。

これは、新築とリフォームを対象にした4つの補助事業をまとめたもので、子育て世帯に限らずすべての世帯が対象となる点が大きな特徴です。(一部の新築住宅を除く)

| 対象 | 補助事業名 | 主な内容 |

|---|---|---|

| 新築 | 子育てグリーン住宅支援事業 | 省エネ性能の高い住宅(長期優良住宅、ZEH水準住宅など)の新築を支援 |

| 給湯省エネ2025事業 | 高効率給湯器の導入を支援 | |

| リフォーム | 子育てグリーン住宅支援事業 | 開口部の断熱改修や高効率給湯器の設置などを支援 |

| 先進的窓リノベ2025事業 | 高い断熱性能を持つ窓への改修を重点的に支援 | |

| 給湯省エネ2025事業 | 高効率給湯器への交換を支援 | |

| 賃貸集合給湯省エネ2025事業 | 賃貸集合住宅における省エネ型給湯器への交換を支援 |

ご注意:地方公共団体が独自に行う支援制度もありますが、国費が使われている制度は、本キャンペーンの各事業と併用できない場合があります。詳細はお住まいの自治体にご確認ください。

補助金の申請状況から見る省エネへの関心

このキャンペーンへの関心は非常に高く、各事業の予算に対する補助金申請額の割合(概算値)も公表されています。

例えば、新築の「子育てグリーン住宅支援事業」のうち、特に性能の高いGX志向型住宅は、すでに予算上限に達して受付を終了しています。

リフォーム関連でも、特に断熱効果の高い窓への改修を支援する「先進的窓リノベ2025事業」や、家庭の熱需要の大部分を占める給湯器の交換を支援する「給湯省エネ2025事業」は、申請が順調に進んでいます。(2025年9月28日時点の情報)

- 先進的窓リノベ2025事業: 予算に対する申請額の割合 33%

- 給湯省エネ2025事業: 予算に対する申請額の割合 63%

このように、多くの家庭が補助金を活用して住宅の省エネ化に取り組んでいることがわかります。予算には限りがあるため、リフォームなどを検討している方は早めに情報を確認することをおすすめします。

まとめ:未来のために、家庭でできること

この記事では、省エネの重要性から、日本のエネルギー事情、そして私たちの家庭でできる具体的な取り組みまでを見てきました。

省エネは、既存の機器や設備の使い方を見直すことで、誰でも今日から比較的簡単に始められる取り組みです。その上で、住宅の断熱性能を高めたり、高効率な設備を導入したりすることは、光熱費の削減だけでなく、快適な暮らしと地球環境の保護に大きく貢献します。

「住宅省エネ2025キャンペーン」のような国の制度は、こうした取り組みを行う際の経済的な負担を軽減してくれる強力な味方です。

一つひとつの家庭での取り組みは小さいかもしれませんが、それが集まることで、日本のエネルギー問題や地球温暖化といった大きな課題の解決に繋がっていきます。

製品単体の省エネ性能だけでなく、「家全体でトータルで省エネになっているか?」という視点を持ち、利用できる制度は積極的に活用しながら、未来のために賢いエネルギーとの付き合い方を考えてみてはいかがでしょうか。

コメント