建物の安全性を確保し、災害時の倒壊リスクを低減するために不可欠なプロセスが「構造計算」です。構造計算とは、建物に作用する重力、地震力、風圧力、雪、津波など様々な力に対して、各「構造部材」が安全であるかを検討・確認するための計算です。

構造計算は、建物の安全を証明する重要な手法の一つであり、構造設計の主要な業務に含まれます。私たちが普段意識することのない床が傾いたり抜けたりしないのは、この構造計算が正確に行われているからです。

特に近年、建築基準法の改正により構造計算の重要性はますます高まっています。2025年4月からは「4号特例」の適用範囲が縮小され、従来は審査が省略されていた小規模建築物も構造計算の対象となるなど、実務者にとって構造計算の知識は必須となっています。

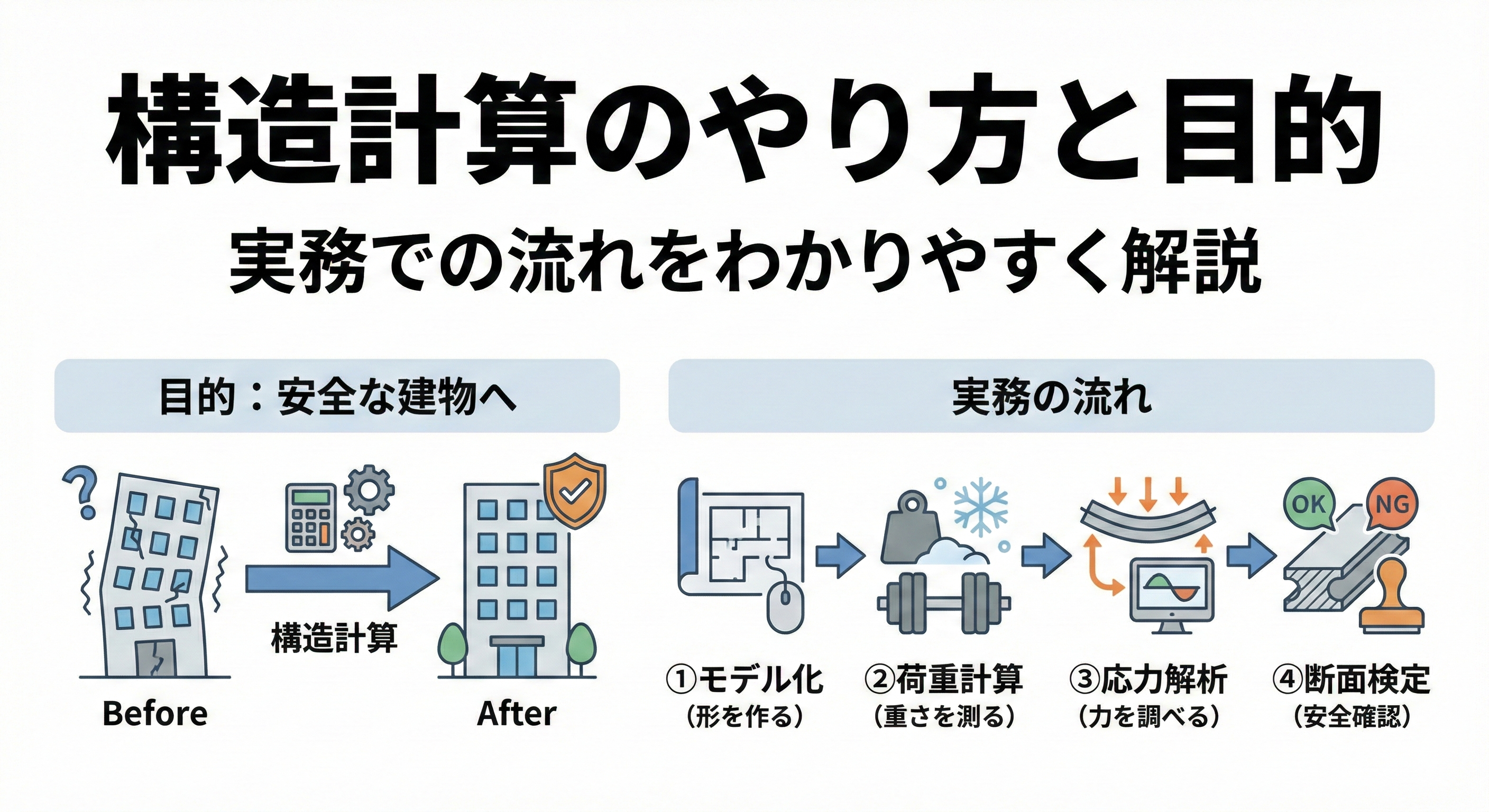

本記事では、構造計算の目的、実務の流れ、計算の種類(ルート)、そして最新の法改正情報について、わかりやすく解説します。

1. 構造計算の目的と役割

構造計算の最も重要な目的は、建物の安全性を確保することです。

具体的には、以下の役割を果たします。

- 災害リスクの低減: 地震や強風などの外的要因に対して十分な強度を持つかを検証し、災害時の倒壊リスクを低減します。

- 構造部材の安全性の確認: 柱、梁、基礎などの主要な構造部材の強度や変形をチェックし、安全に使用できることを確認します。

- 耐久性の向上とコスト効率: 建物の耐久性を高め、長期使用を可能にするだけでなく、過剰な材料使用を防ぐことでコスト削減や環境負荷の低減にも貢献します。

構造設計という「安全をデザインする」仕事に対し、構造計算はそれを論理的に証明する方法の一つであると言えます。

2. 構造計算の実務における具体的な流れ

構造計算は、一般的に複数のステップを経て行われます。ここでは、計算の内容を構成する4つの主要なステップと、実務の流れを3つのステップで解説します。

💡 構造計算の4つの内容

- 荷重計算: 建物の平面的な大きさや立面的な大きさが決まった段階で、建物に作用する「荷重」を決定します。この段階では過去物件などを元に「仮定荷重」を設定します。

- 応力計算: 荷重が決まり、建物の構造形式(ラーメン構造、ブレース構造など)に応じて、各部材に発生する応力(部材の内部に生じる力)を計算します。

- 変形計算: 同時に、床や梁のたわみや、地震力による建物の層間変形角(建物の水平方向の変形)などを確認します。

- 断面算定: 応力やたわみに対して安全であるよう、柱や梁など構造部材の大きさを最終的に決定します。

✨ 実務の流れ(3ステップ)

- 荷重を算定する 建物の自重や家具などの静的荷重と、風圧や地震などの動的荷重を正確に算出します。

- 材料を選ぶ 算定された荷重に対して、高い強度を持つ集成材など、目的に合わせて強度や耐久性に優れた材料を選びます。

- 実際に計算する 許容応力度計算や限界耐力計算など具体的な計算を行い、建物の安全性を示します。

【注意点】 構造計算には専門的な知識が必要であり、計算自体も複雑です。もし計算を間違えれば建物の安全性に影響を与えるため、構造計算に精通したプロに任せることが推奨されます。

3. 構造計算の計算方法(ルート)の解説

建築基準法では、建物の規模や求められる精度によって、構造計算のルールである「構造計算ルート」が定められています。ルートは主に1から3に分かれます。

| ルートの種類 | 計算の名称 | 特徴と適用される主な建築物 |

|---|---|---|

| ルート1 | 許容応力度計算 | 建物や積載物の重さ、地震や風圧に耐えられるかを検証。中低層建築物に一般的。 |

| ルート2 | 許容応力度等計算 | ルート1に加え、地震や風圧による変形(層間変形角、剛性率、偏心率など)を計算。主に鉄骨造4階以上などの中高層建築物に適用。 |

| ルート3 | 保有水平耐力計算 | 建物が地震時に崩壊せず耐えられるかを検証。塑性変形を考慮し、構造全体の耐震性能を評価。超高層建築物や特殊な形状の建物に適用。 |

【計算式の複雑性】 構造計算には、長期許容応力度、短期許容応力度、層間変形角、剛性率、偏心率、保有水平耐力、限界耐力など、様々な複雑な計算式が存在します。例えば、層間変形角は1/200以内に収めることが求められます。

4. 最新情報:2025年法改正による構造計算対象の拡大

構造計算が必要な建物の範囲は、建築基準法によって定められています。特に、2025年4月の法改正(4号特例の縮小)は、実務に大きな影響を与えます。

✅ 4号特例の変更点

従来、木造住宅などの「四号建築物」は、構造計算書の提出が省略できる特例がありました。しかし、2025年4月の法改正により、この特例が縮小されます。

構造計算が必要となる建築物(新基準):

- 平屋建てかつ延べ面積200㎡以下の建築物(新3号建築物)以外は、原則として構造計算が求められます。

- 特に、これまで4号特例の対象であった2階建て木造住宅は、「新2号建築物」に振り分けられ、構造関係規定の審査が必要になります。

- 木造建築物の場合、「階数2以上または延べ面積200㎡超」の建築物は、構造計算または仕様規定を満たす必要があります。

【特例に関する重要な勘違い】 4号特例は、構造計算書を「提出しなくてもいい」という特例であり、「計算をしなくてもいい」という意味ではありません。建物の安全性を担保するためにも、構造計算は実施することが推奨されています。

構造計算が必要な建物の規模の変更

2025年法改正では、木造建築物、鉄骨造・RC造それぞれで計算対象の規模が合理化されました。

- 木造建築物:

- 高さ制限が緩和され、高さ16m以下まで許容応力度計算などで確認できるようになりました(従来は13m以下)。

- ただし、延べ面積の基準は500㎡から300㎡に引き下げられています。

- 鉄骨造・RC造:

- 高さ16m以下の建物などでは、簡易な構造計算(ルート1-3)の適用が可能となり、構造規制が合理化されました。

5. 構造計算の費用相場と効率的な実施方法

構造計算の費用は、建物の規模や複雑性、計算ルートによって大きく異なります。

- 費用相場:

- 木造住宅の場合:約30~50万円程度。

- 中〜大規模ビルやマンションの場合:100万円以上かかることもあります。

- 費用決定要因:

- 平米当たりの金額、計算ルート(ルート3は高額になる傾向)、建物構造などで決まる事務所が多いです。計算が難しくなるほど費用は高くなります。

効率的な構造計算の実施

構造計算は複雑で時間がかかるため、自分で行うことも可能ですが、プロへの依頼が推奨されます。また、計算を効率的に行うためのソフトやアプリも利用できます。

- ソフト・アプリ例:

- 「KIZUKURI」(木造3階建てまで対応)

- 「SEIN La CREA」(RC造、S造などに対応。ルート1〜3が可能)

- 「スマホで構造計算」(無料アプリ、簡易的な計算に)

構造計算は、「建物の構造の計算」の名の通り、建物が重力や地震力などの様々な力に対して安全であることを確認するための、極めて重要なプロセスです。

実務では、荷重計算から始まり、応力計算、変形計算を経て、最終的に部材の大きさを決定する断面算定に至ります。建物の規模や種類に応じて、ルート1(許容応力度計算)からルート3(保有水平耐力計算)までの適切な計算方法を選択する必要があります。

2025年4月には4号特例の縮小が実施され、構造計算が求められる建築物の範囲が拡大しています。

構造計算を正確に行うことは、単に法令を遵守するだけでなく、建物の利用者、所有者、そして社会全体の安全を守るために不可欠です。専門的な知識が必要とされるため、構造計算に不安がある場合は、プロの構造設計事務所に相談し、安全で耐久性の高い建物づくりを進めていくことが賢明です。

コメント