建築や機械工学において、構造物の安全性を確保するために不可欠な基礎概念が応力(Stress)です。

応力とは、外部から加えられた力(荷重)に対して抵抗する力のことであり、外力を受けた部材内部に発生する内力を指します。部材はこの抵抗力(応力)が外力と釣り合うことで、破壊されることなく安全な状態を保ちます。

例えば、丸太(はり)に人が乗って荷重が作用した際、見た目には大きな変化が現れず静止しているのは、丸太の内部でこの荷重に抵抗する応力が発生しているためです。

本記事では、この重要な概念である「応力」の定義、種類、そして単位について、基礎からわかりやすく解説します。また、混同されやすい応力度との違いについても明確にします。

1. 応力と応力度:決定的な違い

応力を理解する上で最も重要なのが、応力と応力度の違いです。

| 名称 | 定義 | 単位例 |

|---|---|---|

| 応力 | 部材内部に発生する抵抗力(内力)。断面力や部材力とも呼ばれる。 | N (ニュートン)、kN (キロニュートン) |

| 応力度 | 単位面積当たりの応力。 | N/mm²、kN/m² |

応力は力そのものの単位(NやkN)で表されますが、応力度は「単位面積あたり」で割った力であり、単位は面積を含みます。

💡 分野による違いに注意! 建築分野では応力と応力度の定義を厳密に区別しますが、機械系の材料力学においては、応力度のことを単に応力として説明しているケースが多いため注意が必要です。

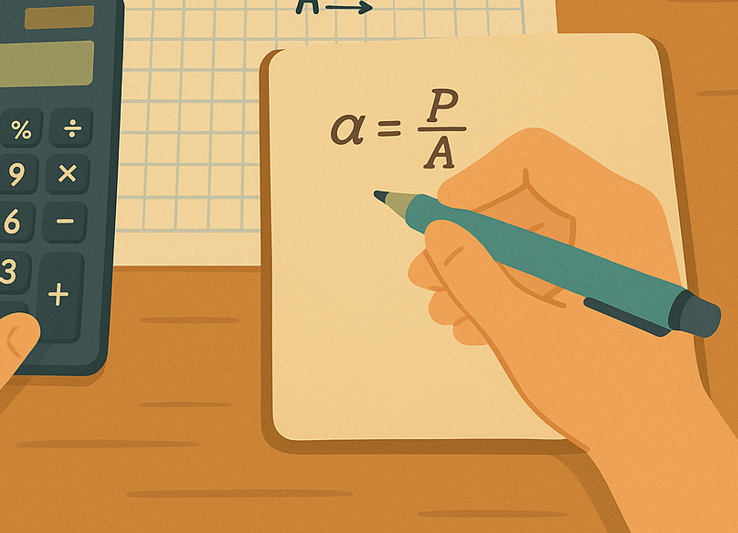

応力度(σ)は、内力(P)を断面積(A)で割った下記の公式で計算されます。σ = P/A

この公式から、断面積が小さくなると応力度が大きくなること、また、外力が大きくなると応力度も大きくなることがわかります。

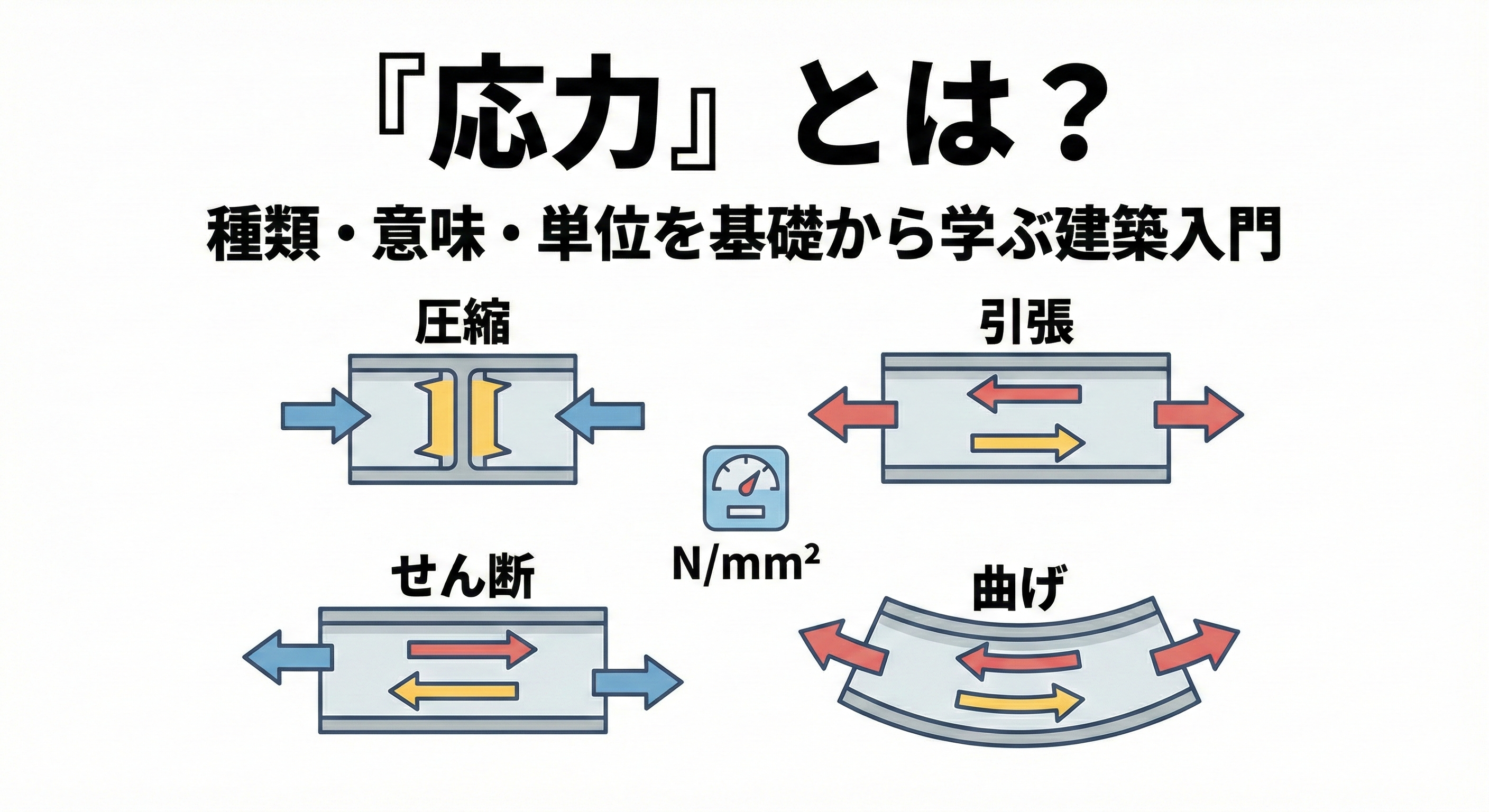

2. 応力の主な種類

応力には、主に以下の3種類があります。

① 軸力(垂直応力)

軸力は、部材断面に対して垂直方向に作用する応力です。部材の軸方向(長さ方向)に沿って作用します。

これはさらに以下の2つに分けられます。

- 圧縮力:はりを押し付ける力によって生じる。部材を押し縮める方向。

- 引張力:はりの両端を引っ張る力によって発生する。部材を引っ張る方向。

② せん断力

せん断力とは、はりや物体を断ち切ろうとする力、つまり部材がずれ合うような応力です。

これは部材の断面に平行な方向に作用します。ハサミで紙を切ろうとするときに、ハサミの両刃が紙に作用する力がせん断力の例です。

③ 曲げモーメント

曲げモーメントは、荷重がはりをたわませ、湾曲形に変形させようとする力です。

これは単一の力ではなく、はりの内部で引張力と圧縮力が複合的(逆向き)に作用することで発生します。曲げモーメントは、これらの引張力・圧縮力による偶力のモーメントとして捉えられます。

補足: 曲げモーメントが作用すると、例えば上から荷重を受けた梁は下に凸に変形し、内部の上側には圧縮応力が、下側には引張応力が発生します。

3. 応力とモーメントの単位一覧

応力の種類と、その単位は以下の通りです。力の方向(正負値)の使い分けにも注意が必要です。

| 応力の種類 | 単位 | 正負値の区別 |

|---|---|---|

| 引張力 | kN、N | 正値 |

| 圧縮力 | kN、N | 負値 |

| せん断力 | kN、N | 正負値 |

| 曲げモーメント | kNm、Nm | 正負値 |

4. 応力とひずみ、フックの法則

応力は、部材の変形であるひずみと密接に関係しています。この関係を示すのがフックの法則です。

垂直応力(σ)と垂直ひずみ(ε)の関係は、ヤング率(E)を用いて以下の式で表されます。

σ = Eε

この法則が示すように、ひずみが大きいほど、応力も大きくなります。

また、材料の安全性を評価するためには、許容応力と安全率が用いられます。安全率(S)は、材料の基準となる強さ(σs )を許容応力(σa )で割ったものです。

S =σs /σa

応力は、物体が外力に対して内部で抵抗し、形状を保つために発生する内力です。

応力の種類は、軸力(引張力・圧縮力)、せん断力、そして曲げモーメント の3つが基本であり、それぞれが構造物の破壊を防ぐ重要な役割を果たしています。

特に、応力の単位が「N」や「kN」といった力の単位であるのに対し、応力度は「単位面積当たりの応力」であり、「N/m²」や「N/mm²」といった圧力の単位になるという違い は、建築・構造力学を学ぶ上で最も基礎的かつ重要な知識です。

これらの基礎概念を理解し、構造物の設計や安全性の評価に役立てましょう。

コメント