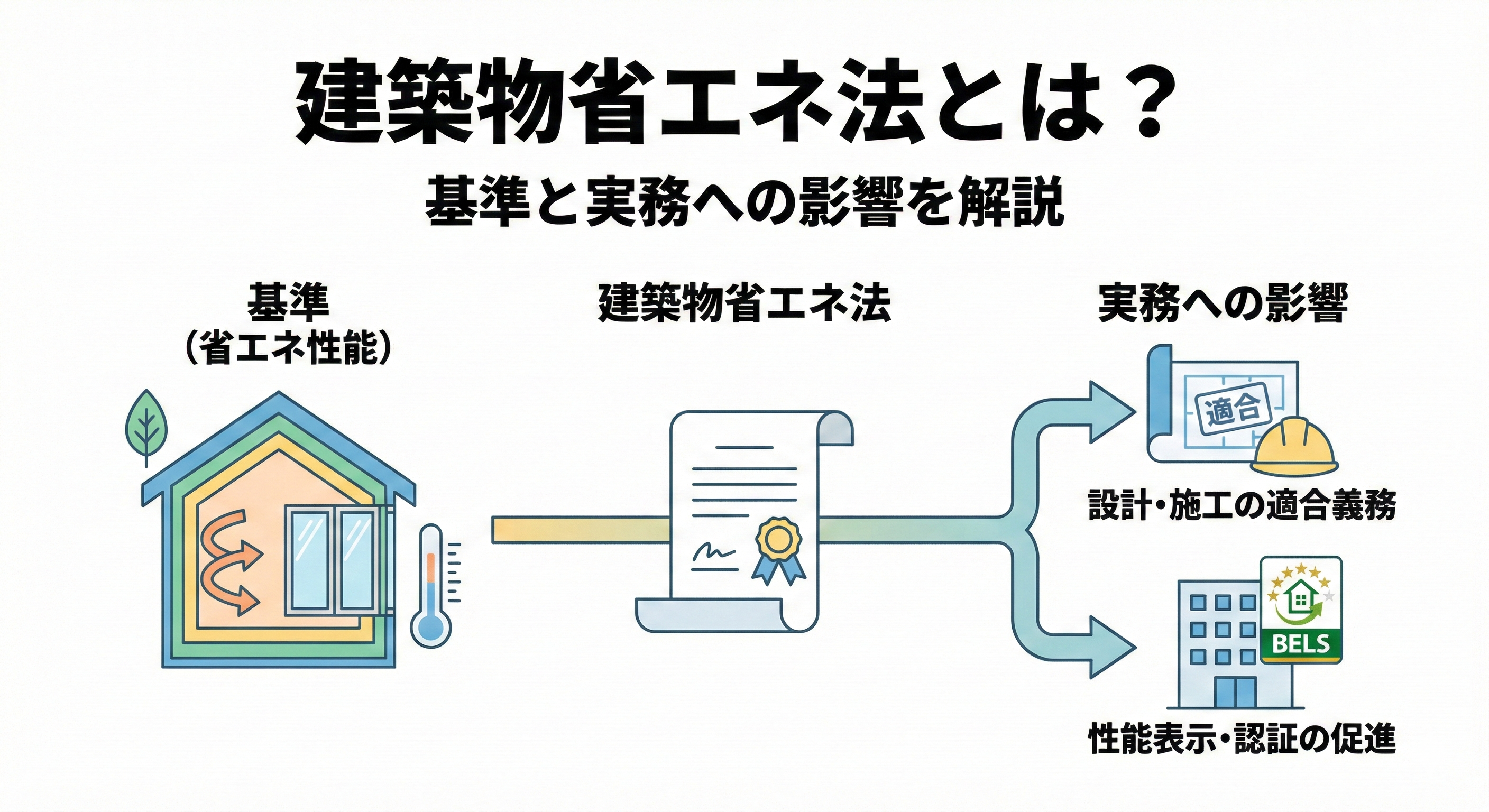

この記事では、2025年4月に施行される建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律)の改正点に焦点を当て、その基準、そして工務店や建築事務所などの実務者に与える影響を解説します。

はじめに

日本は、2050年カーボンニュートラル(脱炭素社会)の実現、そして2030年度の温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)という目標を掲げています。この目標達成において、我が国のエネルギー消費量の約3割を占める建築物分野での取り組みが急務となっています。

その取り組みを推進するのが、正式名称を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」という建築物省エネ法です。この法律は、住宅やビルなどの建築物に対し、一定以上の省エネ性能を有していなければ建物を建築できないとする性能基準を定めたものです。

建築物省エネ法は2015年に制定されて以来、頻繁に改正が行われており、特に2025年4月には、実務に大きな影響を与える重要な改正が施行されます。

本文

1. 建築物省エネ法の目指すもの

建築物省エネ法が制定された背景には、地球温暖化対策が深く関わっています。温室効果ガス、特に二酸化炭素(CO2)の排出を抑制するため、電気を使用する機器を極力利用しなくとも快適に生活が送れるよう、建築物の性能基準を設けCO2の削減を目指しています。

この改正は、消費者だけでなく、工務店や建築事務所などの建設(建築)会社にも深く関わるため、入念なチェックが不可欠です。

2. 建築物の省エネ性能を評価する基準

建築物省エネ法において、建物の省エネ性能を評価するための基準は主に2つの指標で構成されています。

【重要】省エネ基準を評価する2つの指標

- 外皮基準(外壁や窓などの断熱・日射遮蔽性能)

- 一次エネルギー消費量基準(設備機器なども含めた総合的なエネルギー消費量)

外皮基準の構成要素

外皮基準は、建物の断熱性能や日射遮蔽性能を評価します。

- 外皮平均熱貫流率(UA値):外壁、屋根、窓などを通じた熱の出入りのしやすさを示す平均値です。値が小さいほど断熱性能が高いことを意味します。

- 冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値):夏期に窓などから取り込む日射熱の割合を示し、値が低いほど日射遮蔽性能が高いことを意味します。

地域区分に応じた基準 外皮基準(UAおよびηAC)は、建設地に合わせて地域ごとに異なる値が定められています。例えば、寒冷地(北海道など)では高い断熱性能(UA値)が厳しく求められ、温暖地(沖縄県など)では夏の暑さを抑える日射遮蔽性能(ηAC値)が重要視されます。

一次エネルギー消費量基準(BEI)

一次エネルギー消費量基準は、暖冷房、換気、給湯、照明、家電機器などのエネルギー消費量を合計して評価します。

この基準を評価するために、BEI(Building Energy Index)が用いられます。

BEI = 設計一次エネルギー消費量 / 基準一次エネルギー消費量

省エネ基準を満たすには、BEIが1.0以下である必要があります。外皮性能が基準を満たしていても、効率の悪い設備機器を使用していればBEIが悪化するため、総合的な判断が重要です。

3. 2025年4月改正の主要3ポイント

2025年4月1日より施行される改正では、主に以下の3つのポイントでルールが変更されます。

- 新築建物で省エネ基準適合が義務化

- 木造戸建て住宅の建築確認手続きが見直し

- 木造戸建て住宅の壁量計算等の見直し

3-1. 新築建物で省エネ基準適合が義務化

これが最大の変更点です。 2025年4月以降、例外なくすべての新築住宅および非住宅が省エネ基準に適合していなければならないというルールが設けられました。

改正前までは、中・大規模の非住宅(300㎡以上)のみが省エネ基準適合の対象とされ、300㎡未満の住宅・非住宅には説明義務、300㎡以上の住宅には届出義務が課されていました。

しかし、2025年4月以降は、届出義務は廃止され、すべての建築物が「適合義務」に移行します。これにより、高気密・高断熱な家づくり、そして省エネを実現できる性能が以前よりも必須となります。

3-2. 木造戸建て住宅の建築確認手続きが見直し

建築確認が必要となる建物の条件が広がり、手続きの内容が変化します。

- 従来の「4号建築物」が廃止され、「新2号建築物」と「新3号建築物」に分類されます。

- これまで対象外だった木造建物(1階建てかつ延べ面積200㎡超、または2階建て以上)で建築確認が必要になります。

- 新2号建築物の建築確認では、「構造関係規定等の図書」に加え、「省エネ関連の図書」の提出が必要になります。

これにより、建築確認の対象範囲が拡大しました。

3-3. 木造戸建て住宅の壁量計算等の見直し

木造建築物の仕様に応じて、壁量基準等の条件が見直されました。

- 壁量計算の改善: 従来の「軽い屋根」「重い屋根」という区分ではなく、木造建築物の仕様に合わせて必要壁量や柱の小径を算定する仕組みへと変更されました。

- これにより、太陽光発電の設置による重量増加や断熱性能の向上といった状況を考慮し、必要以上に壁量が増えるのを防ぐことができます。

- 構造計算の緩和: 高さ16m以下かつ3階建て以下の建築物について、高度な構造計算が不要となり、二級建築士でも設計・工事監理ができるように改善されました。これは、高層階住宅のニーズや建築設計人材の不足といった問題に対応するための業務緩和策です。

4. 実務への重大な影響:適合義務化と手続きの変更

2025年4月以降、特に延べ面積300㎡以上の住宅に適用されていた「届出義務」が「適合義務」へ移行することは、実務上の手続きを根本的に変えます。

適合義務化に伴う変更点

| 項目 | 旧制度(届出義務:2025年3月末まで) | 新制度(適合義務:2025年4月以降) |

|---|---|---|

| 審査体制 | 所管行政庁へ省エネ計画を提出(着工21日前まで) | 省エネ適合性判定(省エネ適判)が義務化 |

| 着工条件 | 書類提出が期限内であれば、審査結果を待たずに着工可能 | 適合判定通知書が必須。不適合の場合、設計見直し・着工不可 |

| 完了時検査 | 原則不要 | 完了検査が必須。設計図書通りか確認し、合格で検査済証交付 |

| 要求精度 | 計画提出 | 検査まで考慮した正確な省エネ計算が必須 |

設計者・工務店が注意すべき点 適合義務では、設計段階で省エネ基準に適合しているかの審査(省エネ適判)を受け、適合判定通知書がなければ確認済証の交付を受けられず、着工もできません。

また、建築確認申請と省エネ適判は連動しているため、手続きをスムーズに進めるためには、設備図や仕様書を早期に手配し、同時期に申請できるよう準備することが望ましいです。法改正直後は申請集中による審査期間の遅延が予想されるため、余裕を持ったスケジュール管理が重要です。

移行期の申請パターン(2025年3月末〜4月)

2025年4月をまたぐ案件については、確認済証の交付時期と着工時期によって必要な手続きが異なります。

- 確認済証:3月末まで / 着工:4月以降

- 省エネ適判の申請は不要だが、完了検査時に省エネ基準適合の確認が必要。

- 確認済証・着工:4月以降

- 届出義務は廃止。省エネ適判の申請と完了検査が必須。

- 確認済証・着工:3月末まで

- 届出の提出のみで、省エネ適判の申請や完了検査は不要。

着工日を3月末までに前倒しできる場合は、省エネ適判の申請や完了検査が不要となり、手続きの簡素化が図れます。

まとめ

建築物省エネ法は、2050年カーボンニュートラル実現に向け、建築物のエネルギー消費性能向上を目的とした法律であり、2025年4月より大幅な改正が施行されます。

この改正の核心は、「すべての新築建築物に対する省エネ基準適合の義務化」です。

これにより、これまで一部の建築物に課されていた「届出義務」が廃止され、「適合義務」へと移行します。実務者は、適合義務化によって導入される省エネ適合性判定(省エネ適判)への対応や、工事完了後の完了検査への準備が必須となります。

この改正は、工務店や建築事務所の設計者に大きな影響を及ぼし、これまでの手続きとは違う内容や条件が出てくるため、常に最新情報をリサーチし、施主に対して正しく説明できる準備を整えることが欠かせません。

コメント