「特殊建築物」の定義とは?

はじめに

建築基準法では、建築物の種類や用途によって、適用される規制が大きく異なります。その中でも重要なのが「特殊建築物」というカテゴリです。

この分類に該当するかどうかで、建築確認申請の要否や、防火・避難・構造・敷地要件の厳しさが変わるため、設計・計画段階での理解が欠かせません。

今回は、建築基準法第2条第2号に記されている「特殊建築物」について、条文の解釈、専門用語の解説、具体例、そして例外があるかどうかまで、建築実務者・建築法規を学ぶ学生向けに解説していきます。

条文の原文とその要約

建築基準法第2条第2号:特殊建築物

学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。

▶ 簡単に言い換えると?

「特殊建築物」とは、一般的な住宅や店舗以外で、特に多人数が出入りしたり、滞在したり、特別な用途に使われる建築物を指します。

たとえば、学校・病院・劇場・共同住宅・工場・倉庫などが含まれ、同様の機能・性質を持つ建築物も「これらに類する用途」として含まれます。

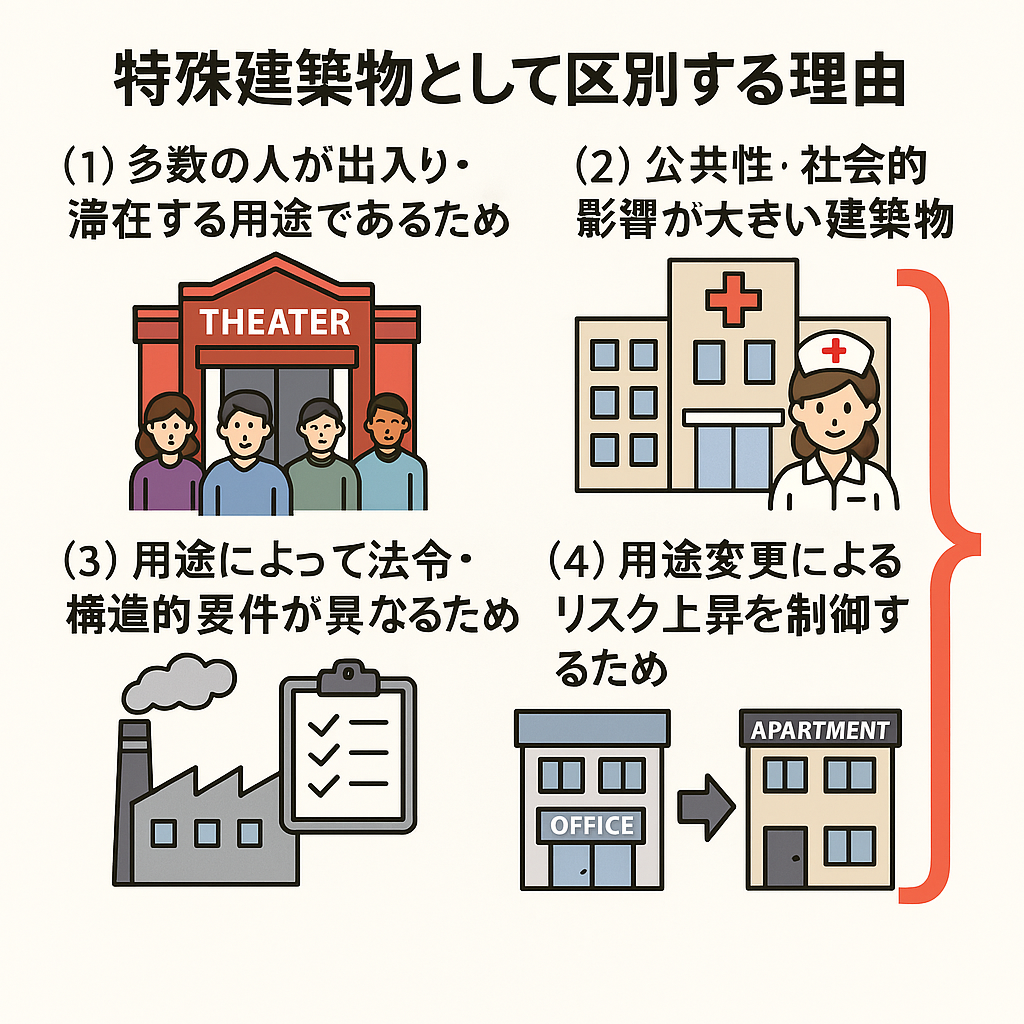

なぜ「特殊建築物」として建築物と区別するのか?

― 区別される理由と背景 ―

建築基準法において「建築物」は広義で定義されていますが、その中でも特に「特殊建築物」が別途定義され、強い規制の対象とされているのには合理的な理由と社会的背景があります。

以下、その理由を解説します。

● ① 多数の人が出入り・滞在する用途であるため

劇場、百貨店、集会場、共同住宅、病院、学校など、特殊建築物の多くは「不特定多数または多数の人が長時間にわたって出入り・滞在する施設」です。

- 火災・地震・停電等の非常時における避難の難易度が高い

- 高齢者・児童・患者など、自力避難が困難な人の割合が高い

- 一時に多くの人が集合し、事故時の被害が甚大化するリスクがある

このような特性から、避難安全性・防火性能・構造耐力などをより高度に確保する必要があるため、通常の建築物とは区別して規制対象とされています。

● ② 公共性・社会的影響が大きい建築物であるため

特殊建築物には、公共施設・医療機関・教育施設・福祉施設など、地域の重要なインフラとしての性格を持つものが含まれます。

- 万が一の事故が発生した場合、地域社会に与える影響が非常に大きい

- 利用者の安全だけでなく、周辺地域や行政への責任も重大

よって、計画段階から行政による建築確認・審査を通じたリスク管理が必要とされます。

● ③ 用途によって法令・構造的要件が大きく異なるため

特殊建築物では、建築基準法だけでなく、以下のような多くの関連法令との整合が必要です:

| 用途 | 関連法令の例 |

|---|---|

| 病院・診療所 | 医療法、感染症法、消防法、バリアフリー法 |

| 学校 | 学校保健安全法、文科省設置基準 |

| 工場・倉庫 | 労働安全衛生法、消防法、高圧ガス保安法等 |

| 危険物施設 | 消防法、都市計画法(用途地域の制限) |

| 火葬場等 | 環境衛生法、し尿処理法、自治体条例 |

このように、単なる形状や構造だけではなく、「用途」によって法律上の技術基準・審査手続きが大きく変わるため、特殊建築物として区別し、別途管理されているのです。

● ④ 用途変更によるリスク上昇を制御するため

一般の建物(例:事務所)を、用途変更によって特殊建築物(例:診療所、有床病院、共同住宅等)に転用する場合、建物自体は変わっていなくても、用途が変わることで安全性の要求が跳ね上がることがあります。

このような場合にも、建築基準法では「用途の変更」の扱いとして確認申請を義務付け、建築主が法的責任をもって必要な改修等を行うよう制度設計されています。

特殊建築物と建築確認申請との関係

建築基準法において「特殊建築物」に該当する建物は、確認申請の義務や制限が一般の建築物よりも厳格に規定されています。

● 建築確認申請が原則「必要」

建築基準法第6条第1項では、以下の場合に確認申請が必要と定められています:

- 都市計画区域内または準都市計画区域内で、

- 特殊建築物を新築する場合(※規模にかかわらず)

- 特殊建築物を10㎡を超えて増築・改築・移転する場合

- 用途の変更によって特殊建築物に該当することとなる場合(第87条)

これにより、共同住宅、病院、学校、工場、劇場、倉庫などを建てる場合は必ず建築確認が必要であり、申請・審査の段階で厳密な法令適合のチェックが行われます。

● 用途変更でも確認申請が必要になるケース

建築基準法第87条の規定により、以下のような用途変更によって新たに特殊建築物に該当する場合も、原則として建築確認申請が必要です。

【例】

- 物販店舗 → 飲食店 → 共同住宅に改修(特殊建築物化)

- 倉庫 → 展示場として使用するように変更

- 事務所 → **病院・診療所(有床)**として転用

このように、建物の構造を変えなくても用途だけで確認申請が必要になる場合がある点に注意が必要です。

● 適用される規制の範囲が広く・重くなる

特殊建築物では、以下のような規定が一般の建築物よりも厳格に適用されます:

- 避難経路、廊下・階段の幅員、出入口の数と位置

- 防火区画の設置(特に中廊下型の共同住宅や病院)

- 採光・換気・排煙設備の基準

- 耐火建築物・準耐火建築物とすべき区域や用途

また、バリアフリー法や消防法など、他法令との連携による複数の審査・協議が必要となることが一般的です。

● 建築計画初期段階での用途確認が必須

設計者・施主ともに、計画初期の段階で以下を確認することが肝要です:

- この建築物は特殊建築物に該当するか?

- 確認申請が必要な行為(用途変更・増築)にあたらないか?

- 特殊建築物としてどのような追加規制がかかるか?

明確でない場合は、自治体(建築主事)に早めに相談することでトラブルの未然防止につながります。

条文中の専門用語の解説

ここでは、条文中に登場する専門的な用語・施設種別について、建築基準法の観点から詳しく解説します。

● 特殊建築物

まず「特殊建築物」という言葉自体が建築基準法上の定義語です。

特に多くの人が集まる用途・公共性が高い施設・衛生や安全上注意を要する施設が対象で、「建築確認申請が原則必要」「用途変更の際に厳しい制限が課される」などの特徴があります。

● 学校(専修学校・各種学校を含む)

文部科学省が所管する学校のほか、専門学校やカルチャースクール等も含まれます。

建築基準法上では「不特定多数の児童・生徒が長時間滞在する施設」として、避難安全・採光・構造強度の規制が厳しくなります。

● 体育館、劇場、観覧場、集会場、展示場、ダンスホール

いずれも「多数の人が一斉に集まる、または観覧・参加する用途」であり、一斉避難・火災時の安全性が特に重要視される施設群です。

- 劇場・観覧場:舞台、客席が固定されているような施設(映画館やホールなど)。

- 集会場:地域センター、結婚式場など。

- 展示場:イベントホール、ギャラリーなど。

- ダンスホール:クラブやディスコ的な用途も含まれる。

これらは建築基準法第35条(避難安全)や、火災時の煙制御などにおいて、特別な構造基準の対象になります。

● 病院、公衆浴場、旅館、寄宿舎、下宿、共同住宅

いずれも「宿泊・滞在を伴う施設」であり、不特定多数・高齢者・要介護者が滞在する可能性があるため、特に火災避難・換気・採光・防火区画等の面で厳しい制限があります。

- 病院:診療所(ベッドあり)も含まれる。

- 公衆浴場:銭湯・温泉など。

- 旅館・下宿・寄宿舎:宿泊施設全般。

- 共同住宅:いわゆるマンション・アパート。

● 百貨店、市場、遊技場

- 百貨店:売場面積が広く、不特定多数が長時間滞在する商業施設。

- 市場:青果市場、魚市場など。密閉・衛生対策も考慮される。

- 遊技場:パチンコ店、ゲームセンターなどが該当。

これらは、商業施設としての火災リスクや避難困難性から、建築基準法上も特殊建築物に分類されています。

● 工場、倉庫、自動車車庫

産業用途で使用される大規模施設。

- 工場:製造・加工を伴う施設。

- 倉庫:物品を大量に保管。

- 自動車車庫:立体駐車場や大規模駐車場。

これらは、面積・規模・火災荷重に応じて、防火・避難規定が強化されます。

● 危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場

いずれも公衆衛生や安全に密接に関わる施設であり、設置場所や構造について特別な規制・用途地域の制限がかかることがあります。

- 危険物貯蔵場:消防法との関連が強い。

- と畜場・火葬場:用途地域の制限対象(工業専用地域など)。

- 汚物処理場:し尿処理、浄化槽等。

● その他これらに類する用途

条文の末尾にあるこの一文が重要です。

明確に列挙されていなくても、類似の機能や利用形態があれば特殊建築物として扱われる可能性があります。

例:

- インターネットカフェ(宿泊・長時間滞在)

- 無人ホテル(旅館に類する)

- セミナー会場(集会場に類する)

特殊建築物の具体例(○=該当/×=非該当)

| 建築物の例 | 該当性 | 理由 |

|---|---|---|

| 公立小学校 | ○ | 学校に該当 |

| 地域集会所 | ○ | 集会場に該当 |

| 6戸の共同住宅 | ○ | 戸数に関係なく共同住宅は該当 |

| コンビニエンスストア | × | 一般の物販店舗であり特殊建築物に非該当 |

| 小規模診療所(ベッドなし) | × | 病床がない場合、病院には該当しないこともある |

| パチンコ店 | ○ | 遊技場に該当 |

| 倉庫付き工場 | ○ | 工場・倉庫に該当 |

特殊建築物に関する例外や注意点

● 「戸数」や「規模」にかかわらず該当する

例:2戸の共同住宅であっても、共同住宅である以上、特殊建築物に該当します。

● 1つの建築物に複数の用途がある場合

複合用途(例:1階が店舗、2階が共同住宅)の場合、どれか一部が特殊建築物に該当すれば、原則として「建築物全体」が特殊建築物とみなされる可能性があります。

● 用途変更時にも注意

用途変更により「特殊建築物」に該当するようになった場合、たとえ建築物自体に変更がなくても、確認申請が必要となる場合があります(法第87条)。

まとめ

特殊建築物とは、建築基準法上で特に厳しい規制が求められる用途の建築物を指します。

- 「人が多く集まる」「滞在時間が長い」「危険・衛生上の配慮が必要」といった要素を持つ

- 条文に列挙された用途+類似用途が含まれる

- 設計・申請・用途変更のすべてにおいて、法的チェックポイントが多い

特殊建築物に該当するかどうかは、計画初期に必ず確認すべき重要な事項です。

あいまいなケースでは、自治体の建築主事への事前相談が非常に有効です。

「特殊建築物」は、その用途特性ゆえに人命・安全への影響が大きいため、建築基準法上で特別に定義され、強い規制がかけられるカテゴリです。

したがって、建築確認申請の義務・手続き・技術基準にも大きく影響します。

✅ 特殊建築物に該当すれば、新築だけでなく増築・用途変更でも確認申請が必要になる

✅ 適用法令は建築基準法に限らず、消防法・バリアフリー法など多岐にわたる

✅ 「用途に応じた建物設計」が法適合の前提となる

設計・企画・法務の各フェーズで「この建物は特殊建築物か?」という意識を持つことが、合法的で安全な建築物づくりの第一歩です。

コメント