はじめに

マイホームの購入を検討する際、説明や見積もりに「基礎工事」という言葉を目にする機会は多いでしょう。文字通り「家の基礎を作る工事」であることは理解できますが、その詳細まで把握している方は多くありません。

しかし、新築住宅を建てた後に基礎工事の施工不良が発見されてしまうと、取り返しのつかないことになってしまう可能性があります。大切なマイホームを欠陥住宅にしないためにも、購入者自身が基礎工事について最低限の知識をつけておくことが非常に重要です。

本記事では、建物の丈夫さや耐震性を左右する基礎工事の全体像について、その種類、工程、そして着工前後の重要なチェックポイントを解説します。

本文

1. 基礎工事の役割と種類

1-1. 基礎工事とは?

基礎工事とは、文字通り『建物の基礎を造る工事』のことで、建物の丈夫さや耐震性を左右する、非常に大切な工程です。

基礎工事には以下の重要な役割があります。

- 地面と建物をつなぐ

- 住宅を支える

- 建物の倒壊を防ぐ

建物の基礎は鉄筋コンクリートで作られ、地盤の硬さや建物の性質によって、構造の異なる工法が使い分けられます。

1-2. 基礎工事の分類:直接基礎と杭基礎

基礎工事は、はじめに行われる地盤調査の結果に基づき、主に「杭基礎」と「直接基礎」のどちらが適しているかが選ばれます。

| 種類 | 特徴 | 採用される地盤 | コスト傾向 |

|---|---|---|---|

| 杭基礎 | 杭を地面に直接差し込む工法。 | 柔らかく弱い地盤。 | 直接基礎よりも高くなる。 |

| 直接基礎 | 地盤に基礎を直接設置する工法。 | しっかりとした硬い地盤。 | – |

【杭基礎の詳細】 弱い地盤の場合に採用され、さらに支持杭(しじぐい)と摩擦杭(まさつぐい)の2種類があります。

- 支持杭:弱い地盤の下にある固い地盤まで杭を打ち込むことで安定性を保ちます。

- 摩擦杭:硬い地盤まで杭を打つことが難しい場合に、杭と土の間に起きる摩擦力で基礎を支えます。

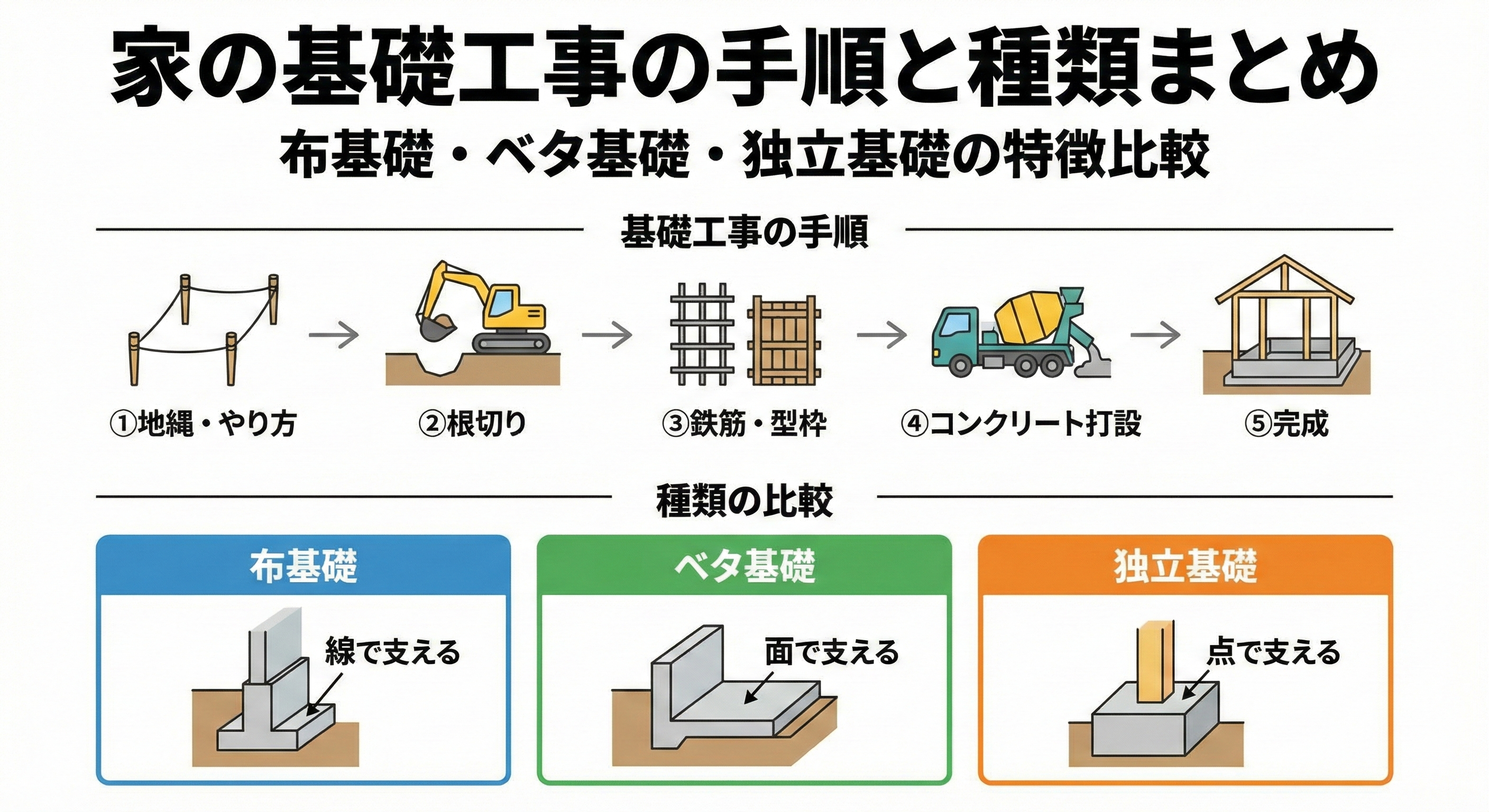

1-3. 直接基礎の比較:ベタ基礎・布基礎・独立基礎

直接基礎には、ベタ基礎、布基礎、独立基礎の3種類があります。

| 基礎の種類 | 特徴とメリット | デメリット・用途 |

|---|---|---|

| ベタ基礎 | 建物の底全面を鉄筋コンクリートで覆い支える。安定性が高く、地震の揺れや地盤の沈みに強い。湿気やシロアリの侵入を防ぎ、耐久性が高い。近年多くの建物で採用されている。 | 布基礎に比べ、コンクリート量が多いためコストが高くなる傾向がある。 |

| 布基礎 | 建物の負荷がかかる部分にのみコンクリートを埋め込む。強風や地震などの横方向からの耐久性を強化する。ベタ基礎に比べ、利用する鉄骨やコンクリートが少ないためコストは低くなる傾向がある。 | 床全面を覆わないため、湿気の影響を受けやすい。防湿コンクリートや防湿シートでの対策が必要となることもある。 |

| 独立基礎 | 柱の下のみを単独で支える工法。設置面積が最も小さい。 | 建物全体で利用されることはほとんどなく、荷重の大きくない玄関ポーチやデッキの基礎などに使われる。地盤が強い土地で対応可能。 |

2. 基礎工事の工程(流れ)8ステップ

基礎工事は、大きく分けて8つの工程で進められます。工程を覚えておくことが、マイホームづくりの確認に役立ちます。

ステップ 1:地盤調査をする

着工前に、地盤の重さに耐えられる力や沈下しづらさを調べます。ボーリング検査、SWS試験、平板載荷試験などの試験方法があります。沈下の恐れがある場合は地盤改良を行い、その結果に基づいて工法が決定されます。

ステップ 2:「遣り方(やりかた)」を行う

杭を打ち、ロープで仮の囲いを作り、土地のどこに建物を建てるのか、中心線や水平線といった基礎の位置を正確に決めるための重要な工程です。

ステップ 3:掘削工事をする

重機(ショベルカーなど)で、基礎の底部分の深さになるまで地盤を掘ります。土留め工事や排水工事と同時に行われることも多く、基礎工事の中では比較的時間がかかる工程です。

ステップ 4:砕石を敷き詰める

掘削後、細かく砕いた石を敷き詰め、転圧機で圧をかけます。これにより、石の密度を高めて地面を固め、地盤に対して重力を均等に伝え、沈下を防ぎます。

ステップ 5:「捨てコン(捨てコンクリート)」を流し込む

砕石の上に防湿シートを敷いた後、基礎となる周囲に捨てコンを流し込みます。捨てコンは基礎の強度には関係ありませんが、建物を建てる位置の印をつけ、正確に工事を進めるための大切な作業です。コンクリートが乾いたら「墨出し」を行い、遣り方を撤去します。

ステップ 6:配筋工事を行う

格子状の鉄筋を組み立てる工事です。これは基礎の鉄筋コンクリートに必要な鉄筋を図面通りに組み立てていく作業であり、基礎の強度に関わる大切な工程として法律でも細かくルールが定められています。

ステップ 7:コンクリート打設をする

固まっていない生コンクリートを流し込み充填します。まず基礎のベース部分に打設し乾燥させた後、次に基礎の立ち上がり部分の枠組みを作り、再度コンクリート打設を行います。

ステップ 8:養生して型枠を外していく

コンクリート打設が完了したら、ブルーシートで覆い養生(ようじょう)を行います。養生とは、適切な湿度や温度をコントロールし、コンクリートが十分な強度を確保できるまでの期間、雨風や直射日光、衝撃から保護することです。養生期間は気温に左右され、夏は3日程度、冬は5日以上の期間が必要です。

3. 基礎工事の着工前後のチェックポイント

基礎工事は家を建てた後に内容を確認することが非常に困難です。手抜き工事を回避し、安心できるマイホームを建てるために、事前に知識をつけ、施工中にチェックすることが大切です。

【着工前】のチェックポイント

| 確認事項 | 詳細 |

|---|---|

| 基礎伏図(きそぶせず)とプレカット図の受領 | 現場で基礎工事のチェックをする際に必要な実施設計図です。必ず業者から受け取れるよう事前に確認しましょう。 |

| 土地に合った工法の選定 | 地盤調査の結果に基づき、適切な基礎工事(杭基礎、ベタ基礎、布基礎など)が選ばれているかを確認します。地盤がしっかりしていれば、コストを抑えられる布基礎も検討できます。 |

【着工後】のチェックポイント(配筋・型枠時)

鉄筋を組み立て、型枠を造るタイミングで、基礎の強度に直結する以下の4点を確認します。

- 型枠と鉄筋の間に4cmの間隔(かぶり厚)があるか:鉄筋の錆びを防ぎ、コンクリートが分厚く被るかを確認します。

- 鉄筋同士の間隔は30cm以内になっているか:間隔が空きすぎると基礎の強度が低くなる可能性があります。

- アンカーボルトがコンクリートの中央にきているか:土台と基礎を繋ぐ大切な部分であり、偏りがないかを確認します。

- アンカーボルト同士の距離は2.7m以内か:間隔の開きをしっかりと確認しましょう。

【着工後】のチェックポイント(打設後・寸法)

コンクリート打設後、型枠を外すタイミングや基礎の最終寸法を確認します。

- 型枠解体までの期間と天候:型枠を外すまで最低4日以上空いているかを確認。また、一般的には雨の日の翌日には型枠を外さないため、天候も併せてチェックしましょう。型枠を外すタイミングはコンクリートの強度に影響します。

- 基礎の幅の確認:基礎の厚みが十分でないと弱い基礎になってしまいます。

- 基礎の立ち上がりの幅が12cm以上あるか。ちなみに、現在多くのハウスメーカーでは15cmの基礎幅が一般的です。

- 基礎の外周が地面から30cm以上あるか。

- 地面からベースの高さが24cm以上あるか。

- 内側の立ち上がりが外周の立ち上がりより5cm低くなっているか。

まとめ

基礎工事は建物の強度や耐久性を担う、非常に大切な工事です。

万が一、基礎工事で施工不良が発見された場合、後から直すことが困難なため、購入者自身が知識をつけ、チェックポイントを把握しておくことが、大切なマイホームを守る第一歩となります。

設計が安心できるものであることはもちろん、その図面通りに正確に工事がされているかを自分の目でチェックしにいくことが重要です。みなさまが長く安心して住めるマイホームを建てられるよう、くれぐれも慎重に家づくりを進めてください。

コメント