🔷 はじめに 🔷

建物の安全性を確保し、長期的な安定を支えるために、基礎工事は非常に重要です。その中でも、「地中梁(ちちゅうばり)」は、建物の土台を強化する上で欠かせない構造部材です。

この記事では、地中梁が具体的にどのような役割を果たし、どのような材質でできているのか、また、現場でよく聞かれる基礎梁や繋ぎ梁との関係、さらに基礎構造の代表例であるベタ基礎との違いについて、詳しく解説します。

地中梁の知識を深めることは、建物の安全性や耐久性を向上させるための具体的な理解につながります。

📘 本文:地中梁の基礎知識と他の構造との比較

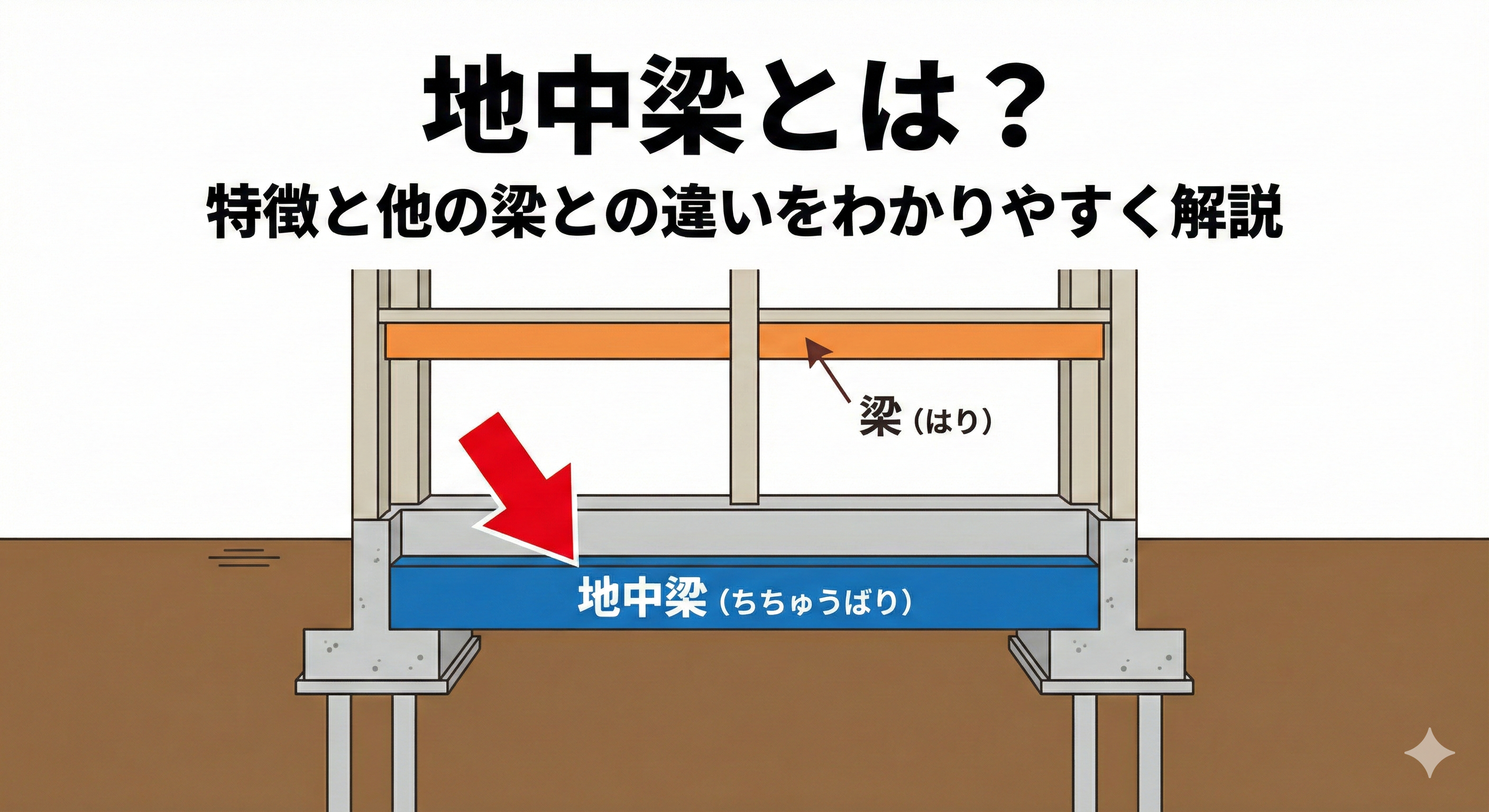

1. 地中梁とは?基礎梁・繋ぎ梁との関係

地中梁の定義

地中梁とは、建物の基礎部分や地下を支えるために地中に埋められた梁のことです。

地中梁があることで、柱の地中部分が頑丈に固定されるようになります。地中梁は、建物の安定性を維持するために非常に重要な構造部品です。

地中梁と他の用語の同一性

建築現場や設計の分野では、地中梁と似た用語が使われますが、これらは基本的に同じものを指します。

- 基礎梁(きそばり):地中梁と全く同じ意味です。元々「地中梁」と呼ばれていた用語が、現在では「基礎梁」に変更された経緯があります。ただし、現場では慣習的に「地中梁」と呼ばれることの方が多いようです。

- 繋ぎ梁(つなぎばり):これも地中梁と同様のものです。特に、建物の独立基礎が横ずれしないように、他の基礎と相互に結んでいる梁のことを指します。

つまり、地中梁、基礎梁、繋ぎ梁はすべて、地中に埋められた基礎同士を繋ぐ梁を指しています。

2. 地中梁の重要な役割と材質

地中梁は、建物の安全と耐久性を確保するために、主に以下の役割を果たします。

| 基礎知識 | 特徴・詳細 |

|---|---|

| 主な役割 | 建物の1階を支えるためのものです。1階の床下は、普通の地盤に比べて柔らかい盛土になっているため、時間が経過すると沈下するのを防ぐために必要となります。 |

| 応力による安定 | 構造物に外力が加わった際、内部で抵抗する力(応力/内力)が働きます。地中梁は、水平力、地盤反力、不同沈下に対して応力を働かせ、建物全体の沈下を防ぎます。 |

| 基礎同士の連結 | 地中梁は、基礎同士を相互に繋げる役割を持ちます。これにより、柱脚の回転を拘束し、曲げモーメントを伝達することで安定性を高めます。独立基礎(一つの柱を一つの基礎で支える形式)においては、地中梁を取り付けるのが一般的で、地中梁がない設計は好ましくありません。 |

| 材質 | 地中梁の材質は、建物の構造(木造、鉄骨造など)に関わらず、鉄筋コンクリート製が一般的です。地面の下に埋められるため、鋼製だと錆びてしまうことが理由です。 |

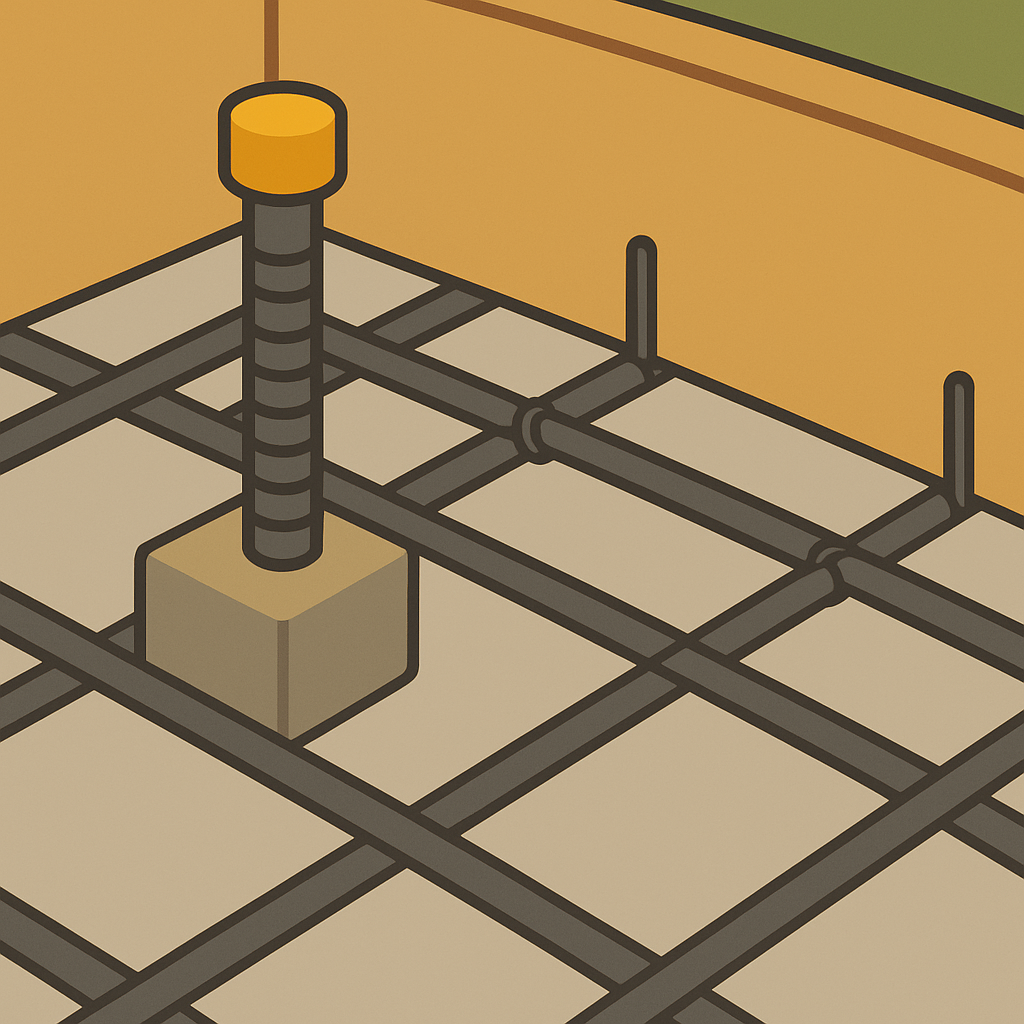

施工とかぶり厚さ

地中梁の施工は、基礎工事の一部として行われます。

- 建物の基礎と基礎の間に鉄筋を配置します。

- その周囲を木枠で囲います。

- そこにコンクリートを流し込んで固めます。

- コンクリートが固まり木枠を外せば地中梁が完成します。

この際、かぶり厚さの確保が重要です。かぶり厚さとは、コンクリートの表面から内部の鉄筋までの最短距離のことで、鉄筋を錆びから守る役割があります。地中梁は土に接する部分であるため、一般的には50mm程度が必要とされています。

3. 地中梁とベタ基礎の比較

地中梁が基礎同士を繋ぎ、部分的な補強に特化しているのに対し、ベタ基礎は建物全体を面で支える構造です。

| 比較項目 | 地中梁(独立基礎に併用される場合) | ベタ基礎 |

|---|---|---|

| 構造 | 基礎と基礎の間を繋ぐ梁。部分的な補強と基礎同士の連携を担う。 | 建物底部全体を覆う鉄筋コンクリート製の一体構造(立ち上がり部分と床面)。 |

| 機能 | 柱脚の回転拘束、曲げモーメントの伝達、沈下防止。独立基礎にとって重要。 | 建物全体の重さを広い面積で均等に分散し、安定性を高める。 |

| 耐震性 | 基礎同士を強固に繋ぎ安定性を高める。 | 地震に対する高い耐震性を発揮する(広い面積で支えるため)。 |

| 湿気/防蟻 | 直接的な防湿・防蟻機能は限定的(ソースに明記なし)。 | 床下全体を厚いコンクリートで覆うため、湿気やシロアリの被害を防ぐ効果が期待できる。 |

| コスト・工期 | 予算が限られる場合や施工スペースが狭い場合に合理的となることがある。 | 施工に必要な材料費が高く、コンクリートと鉄筋の使用量が多い。高度な技術が必要で、工期も長くなる傾向がある。 |

| 共通点 | 両者とも鉄筋コンクリートを主材料とし、建物の安定性と長寿命化に貢献する構造要素である。 |

どちらを選ぶべきか?

最適な基礎構造の選択は、建物の用途、設計、予算によって異なります。

- ベタ基礎:地震に対する強い構造を最優先する場合に適しています。

- 地中梁:独立基礎を採用する場合や、部分的な補強が必要な場合に有効です。また、予算や施工スペースの制約がある場合にも合理的な選択肢となり得ます。

4. 地中梁設計前の地盤調査方法

地中梁を設計する前には、必ず地盤調査を行い、土地の土質や強度を測る必要があります。主な調査方法は以下の3つです。

1. スウェーデン式サウンディング試験(SS試験)

安価に調査できる方法です。回転する鉄棒の頭に最大100kgの荷重を加え、地中にどの程度貫入するかを測定します。使用する機械が小型なので狭い土地でも調査が可能ですが、精度が劣るため大規模な建築では採用されません。木造3階建て程度の住宅建築では、この試験のみを行うケースも多いです。

2. ボーリング標準貫入試験

掘削式の地盤調査方法で、地面に穴を掘り、地層や地質を調査し、同時に土のサンプリングも行います。

3. 平板載荷試験

地盤が安全に支持するかを判定する試験です。基礎を設置する深さまで掘削し、直径30cmほどの鋼板を置いて、建物の重量に見合う荷重をかけて沈下量を測定します。短時間で地盤の支持力を測定できますが、ある程度の作業スペースが必要となります。

✅ まとめ:地中梁の重要性

地中梁は、建物の基礎部分において、安全性と耐久性を高めるための極めて重要な構造部材です。

- 地中梁は、基礎梁や繋ぎ梁と同じ意味で使われます。

- 鉄筋コンクリート製が一般的で、地中での錆を防ぎます。

- 主な役割は、1階の床を支え、応力によって沈下を防ぐこと、そして基礎同士を強固に繋ぎ安定させることです。

- ベタ基礎が広い面積で全体を支えるのに対し、地中梁は独立基礎などにおいて基礎間の連携を担う点で機能が異なります。

- 一般の木造住宅においても、阪神大震災の教訓から、地中梁(あるいは地中梁と同様の役割を持つ構造)を設けることで地震に強くすることが重視されています。

地中梁の概要や役割、そして設計前の地盤調査の重要性を理解することは、建物の基礎構造に対する理解を深める上で不可欠です。

コメント