はじめに

共同住宅は、現代の暮らしと切り離せない住宅形態であり、特に都市部居住者の約60%が利用しています。しかし、「マンションとアパートの違い」や、「共同住宅」と「集合住宅」、さらには「長屋」といった住まいの呼び方や法的区別について、疑問や不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

実は、共同住宅の建築や管理には 建築基準法や消防法などの厳格なルールが適用され、耐火構造基準や防災設備の設置が必須 とされています。このため、新築共同住宅の95%以上が「耐火・防火基準適合」であると発表されており、安全性への配慮が重要視されています(2024年度の都道府県別調査)。

この記事では、正確なデータと専門的知見をもとに、「共同住宅」の定義から建築法規・管理体制、そして集合住宅を構成する種類や費用、トラブル対処法までを徹底解説し、住まい選びに役立つ情報を提供します。

本文

1. 共同住宅と集合住宅の定義および法的区別

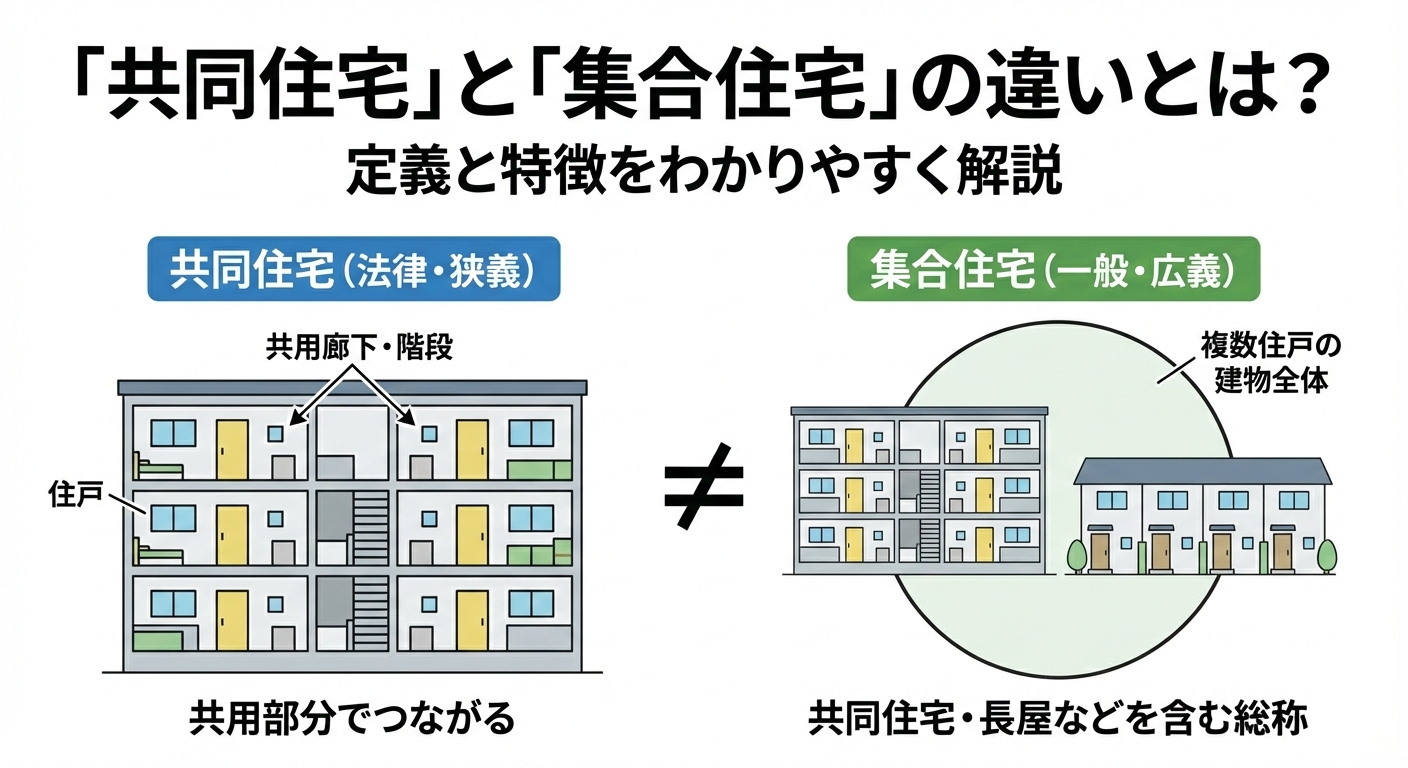

共同住宅と集合住宅は似た用語ですが、その使われ方や建築上の扱いに違いがあります。

集合住宅という用語の扱い

「集合住宅」という用語は、建築基準法では定められていません。集合住宅は、複数の住戸が分離せずに集まった建物全般を指す、不動産業界で一般的に使われる総称です。

建築基準法では、集合住宅に該当する建築物用途として、主に「共同住宅」と「長屋(テラスハウス・タウンハウス)」の2種類に分けられています。

> 共同住宅の建築基準法上の定義

共同住宅は、建築基準法において「2戸以上の独立した住戸で、各戸にキッチンやトイレなどの設備を備え、共用部分を通じて居住者がアクセスできる建物」として定義されています。マンションやアパートがこれに該当し、住戸ごとに独立した生活が営まれる点が特徴です。

共同住宅は、居住者が多数存在するため、特殊建築物に分類されます。このため、避難経路の確保や耐火構造、防火設備の設置が厳格に求められ、専門的な設計と厳しい審査が必要です。

> 共同住宅と長屋の決定的な違い

共同住宅と長屋の最大の違いは、共用部分の有無と外部からの出入りの方法です。

| 種類 | 共用部分の有無 | 外部からの出入り | 法的な分類 | 主な例 |

|---|---|---|---|---|

| 共同住宅 | 有(廊下、階段、エレベーターなど) | 無(共用部分を通る) | 特殊建築物 | マンション、アパート |

| 長屋 | 無(共用廊下や階段がない) | 有(各戸が外部から独立して出入り可能) | 通常の住宅・長屋扱い | テラスハウス、タウンハウス |

共同住宅では、共用廊下や階段が共用部分になるため、消防法で誘導標識や火災報知器などの設置が義務づけられています。一方、長屋は各戸に独立した玄関があり、避難経路なども個々に確保されています。

2. 共同住宅を構成する主な種類の比較と所有形態

共同住宅には「マンション」「アパート」などの呼称がありますが、法的には全て「共同住宅」に含まれます。

| 名称 | 主な構造 | 建物階数 | 特徴 | 法的区分 |

|---|---|---|---|---|

| マンション | RC・SRC造(鉄筋コンクリート造など) | 3階以上が主流 | 防音性、耐震性、設備が充実 | 共同住宅 |

| アパート | 木造・軽量鉄骨造 | 2階以下が通例 | 賃料が比較的安価 | 共同住宅 |

| コーポ・ハイツ | 木造・軽量鉄骨造 | 2階以下 | アパートとほぼ同じ分類(呼称の使い分け) | 共同住宅 |

これら共同住宅は、分譲タイプと賃貸タイプに分けられ、管理体制と所有形態が大きく異なります。

| 所有形態 | 所有権の有無 | 管理の仕組み | 費用の仕組み |

|---|---|---|---|

| 分譲共同住宅 | 住戸単位で所有権あり | 居住者全員で構成される管理組合が運営 | 管理費や修繕積立金の継続的な負担がある |

| 賃貸共同住宅 | 所有権なし(賃借権) | 大家や管理会社が一棟ごとに所有し、管理する | 管理に関する責任は基本的にオーナー側にある |

また、特殊なレイアウトとして、住戸内が2階建て構造になっているメゾネットがあり、建築基準法上は通常の共同住宅として扱われます。

3. 共同住宅に住むメリットと継続コスト・制約

共同住宅は、特に都市部や交通至便な立地に建てられることが多く、多くの利便性を提供します。

【共同住宅の主なメリット】

- 立地と利便性の高さ:駅近や商業施設周辺など、生活利便性の高いエリアが多い。

- 高い防犯性:オートロック、防犯カメラ、管理員常駐など、セキュリティシステムが充実している物件が多く、侵入窃盗の発生率も低い傾向にあります。

- 管理の負担軽減:共用部分(廊下、階段、エレベーター等)の維持や修繕は管理組合や管理会社が行うため、個々の入居者のメンテナンス負担が軽減されます。

- 設備・施設の充実:宅配ボックス、専用ゴミ置き場、駐車場、ラウンジなどの共用施設が整っている物件が多く、暮らしやすさが向上します。

- 防災体制:管理組合が避難経路の案内や訓練を実施し、非常用設備(消火設備、非常用発電機など)が備えられている場合があり、災害時の支援が期待できます。

【継続コストと制約】

一方で、共同住宅特有の継続コストや生活の制限も存在します。

| 項目 | 内容 | 月額目安(分譲マンションの場合) |

|---|---|---|

| 管理費 | 共用部分の維持・清掃、管理人の人件費など | 7,000円~15,000円/月 |

| 修繕積立金 | 建物の長期的な改修工事のための積立金 | 5,000円~20,000円/月 |

| 駐車場・駐輪場代 | 共用部分のため、別途費用が発生するケースが多い | 月 5,000円〜40,000円(立地差あり) |

共同住宅では、リフォームや間取りの変更に制約がある点も注意が必要です。特に窓枠や玄関扉、サッシの交換は共用部分扱いとなるため、個人判断で改修することはできません。専有部分のリフォームでも、管理組合の事前承認が必要となります。

また、生活音やゴミ出し、ペット飼育ルールなど、近隣住民とのトラブルが発生しやすい環境であり、管理規約の確認とマナーの徹底が求められます。

まとめ

共同住宅と集合住宅の違いを理解する上で重要なのは、建築基準法上の定義です。

集合住宅は、複数の住戸が集まった建物の総称であり、法的な定義はありません。これに対し、共同住宅は、マンションやアパートに代表されるように、共用部分(廊下や階段)を持つことが法律上求められる建築物の用途名です。長屋(テラスハウス、タウンハウス)は共用部分を持たず、各戸が直接外部に出入りできるため、共同住宅とは明確に区別されます。

共同住宅は、防犯性の高さ、立地の利便性、そして建物の維持管理の手間が少ないという大きな魅力があります。しかし、分譲の場合は管理費や修繕積立金といった継続コストが発生し、リフォームや生活様式に制限が生じるというデメリットも伴います。

住まい選びの際には、自身のライフスタイルや家族構成、将来設計に合わせ、共同住宅のメリットとデメリット、そして法的な分類の違いを正確に把握することが、快適な暮らしを実現するための重要なポイントとなります。

コメント