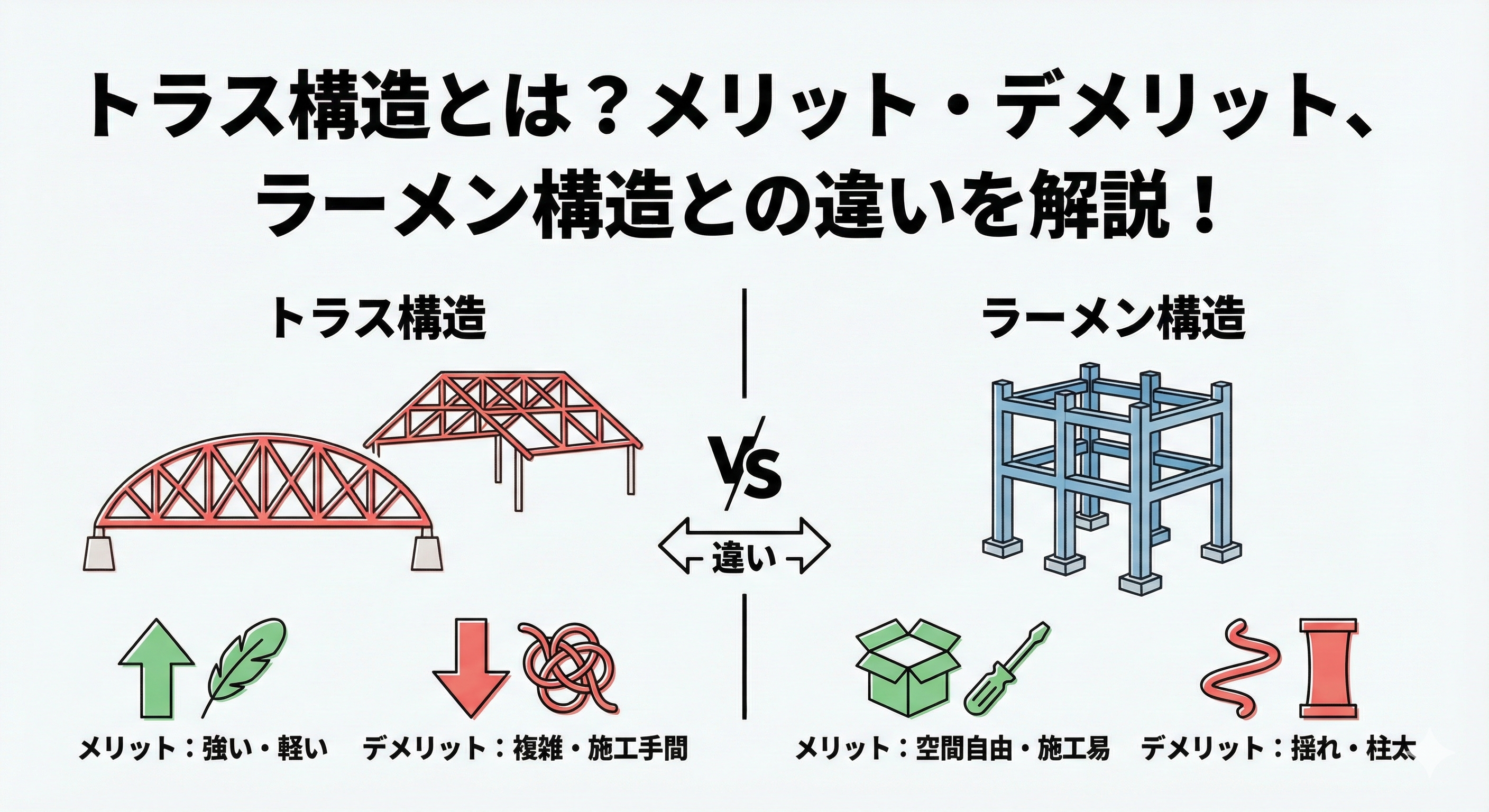

トラス構造とは?メリット・デメリット、ラーメン構造との違いを解説!

はじめに

橋や大きな建物の屋根で、三角形が組み合わさった骨組みを見たことはありませんか?それが「トラス構造」です。一見すると細い部材の集まりで不安定に感じるかもしれませんが、実は非常に強くて効率的な構造です。

この記事では、なぜトラス構造がこれほど強いのか、私たちの身の回りでどのように使われているのか、そしてよく比較される「ラーメン構造」との違いまで、図解のイメージを交えながら分かりやすく解説します。この記事を読めば、橋や建物の見方が少し変わるかもしれません。

本文

トラス構造とは?

トラス構造とは、細長い部材(棒)を三角形の集合体になるように組み合わせた構造形式のことです。部材同士の接合点(節点)は、力がスムーズに伝わるよう「ピン接合」という、自由に回転できる仕組みになっているのが大きな特徴です。

この構造形式は古くから存在し、14世紀のヨーロッパで既に提案されていました。特に19世紀中頃以降、鉄道が急速に発展する中で、長い距離(スパン)を支えることができるトラス橋が世界中で盛んに建設されるようになりました。

トラス構造の定義をまとめると、以下の2点が重要なポイントとなります。

- 部材同士で構成される形状が三角形であること

- 部材同士の接合点がピン接合であること

トラス構造はなぜ強いのか?

トラス構造が持つ強さの秘密は、主に以下の4つの理由に集約されます。

① 三角形は変形しにくい

構造の基本である三角形は、外から力がかかっても形が崩れにくいという非常に安定した性質を持っています。四角形は力を加えると簡単にひし形に変形してしまいますが、三角形は辺の長さを変えない限り形が固定されるため、極めて頑丈です。

② 部材が「引張力」と「圧縮力」だけを受ける

接合部がピン構造になっているため、各部材には「曲げる力(曲げモーメント)」や「ねじる力」がほとんどかかりません。部材が受けるのは、部材を引っ張る「引張力」か、押し縮める「圧縮力」のみです。部材は曲げに弱い一方、引張や圧縮には強いため、材料の性能を最大限に活かすことができるのです。

③ 軽くて丈夫

トラス構造は、少ない材料で骨組みを作ることができるため、構造物全体の重量を抑えながら高い強度を確保できます。これにより、コストを抑えつつ、体育館やドームのような大空間を持つ建築物を効率的に作ることが可能です。

④ 力の分散がうまくできる

どこか一点に荷重(重さや風などの力)がかかっても、その力は三角形のネットワークを通じて構造全体に分散されます。これにより、一部の部材に負担が集中するのを防ぎ、全体として壊れにくい安定した構造となります。

トラス構造の身近な例

トラス構造は、私たちの身の回りの意外な場所でも活躍しています。

- 橋(トラス橋): 高速道路や鉄道でよく見かける、ギザギザの骨組みが特徴的な橋です。明治時代の鉄橋にも多く採用されています。

- 体育館やドームの屋根: 東京ドームや京都駅アトリウムのように、柱なしで巨大な空間を覆うために屋根の骨組みに採用されています。

- 家の屋根(小屋組み): 木造住宅の屋根を支える骨組みは、トラス構造になっていることが多くあります。

- 自転車のフレーム: 伝統的なダイヤモンド型のフレームは、三角形を組み合わせたトラス構造の考え方に近く、軽量化と強度のバランスを実現しています。

- ギターのネック内部(トラスロッド): エレキギターのネック内部には、ネックの反りを調整するための「トラスロッド」という金属の棒が入っており、形状を維持する役割を担っています。

トラス構造のメリット・デメリット

非常に優れたトラス構造ですが、もちろんメリットとデメリットがあります。

✅ メリット

- 軽くて強い:最小限の材料で大きな力を支えられます。

- 安全性が高い:荷重が全体にバランスよく分散されます。

- 大空間を柱なしで実現:体育館やドームの屋根に最適です。

- 設計・解析が比較的簡単:力が単純なため構造計算がしやすいです。

- モジュール化に適している:工場でパーツを生産し、現場で組み立てることが可能です。

❌ デメリット

- デザイン性の制約:三角形の繰り返しが無骨な印象を与えることがあります。

- 施工の手間:部材数が多く接合部も複雑なため、高い精度と手間が要求されます。

- 空間利用の制限:骨組みが内部空間に出てくると、空間を自由に使いにくくなります。

- メンテナンスが大変な場合も:部材が入り組んでいるため、点検がしづらいことがあります。

トラス構造とラーメン構造の違い

トラス構造と比較される代表的な構造に「ラーメン構造」があります。ラーメン構造は、柱と梁の接合部をガッチリと固定(剛接合)することで、地震などの水平力に耐える四角形の骨組みです。現在、ほとんどのビルや住宅で採用されています。

両者の違いをまとめると、以下のようになります。

| 項目 | トラス構造 | ラーメン構造 |

|---|---|---|

| 構造の基本 | 三角形の部材で力を分散 | 柱と梁を剛接合した四角形で力を支える |

| 力の伝わり方 | 引張力・圧縮力のみが働く | 曲げ力やねじれも受ける |

| 主な用途 | 橋、鉄塔、大スパンの屋根 | 高層ビル、商業施設、住宅 |

| 空間活用 | 斜めの部材があり、使いにくい場合も | 斜材がなく、空間を柔軟に活用できる |

| 部材の大きさ | 細くできる | 曲げに耐えるため太くなる傾向 |

まとめ

今回は、トラス構造について、その強さの秘密からメリット・デメリット、そしてラーメン構造との違いまでを解説しました。

- トラス構造は、三角形を基本とした、軽くて強い効率的な構造です。

- 部材には引張力と圧縮力しか作用しないため、材料の性能を最大限に引き出せます。

- 橋やドームの屋根など、大きな空間や長い距離を支えるのに適しています。

- 一方で、施工の手間やデザインの制約といったデメリットも存在します。

- 柱と梁を剛接合するラーメン構造とは、力の伝わり方や空間の使いやすさで大きく異なります。

次に橋を渡るときや大きな体育館に入るときは、ぜひ天井や側面の骨組みに注目してみてください。そこには、力を巧みに分散させるトラス構造の知恵が隠されているはずです。

コメント