はじめに

近年、地球温暖化問題への対応と脱炭素社会の実現は、企業経営における喫緊の課題となっています。政府は2050年をめどに温室効果ガスの排出量ゼロを目指す目標を掲げ、業務部門に分類されるビルや施設に対しても、CO2排出量の削減を求めています。この目標達成の鍵となるのが、「ZEB(ゼブ)」への取り組みです。

ZEB(Net Zero Energy Building:ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)とは、快適な室内環境を維持しつつ、建物における年間の消費エネルギーを自家発電によって創出されたエネルギーで補い、エネルギー消費量ゼロを目指す建物のことです。

本記事では、ZEBの基本的な定義、達成状況に応じた種類とレベル、導入によって得られる多様なメリット、そして活用可能な国の補助金制度について、詳しくご紹介します。ZEB化を検討している企業の担当者様は、ぜひ最後までご覧ください。

ZEBとZEHの違い

ZEBと似た言葉に「ZEH(ゼッチ:Net Zero Energy House)」がありますが、この二つは対象となる建物の種類が異なります。

- ZEB:ビル、工場、学校、商業施設などの大規模な非住宅建築物を対象とします。

- ZEH:一般住宅を対象とします。

本文

ZEBとは?その定義と実現に必要な技術

ZEBとは、建物内で消費する一次エネルギー(電気や熱など)をゼロにするための工夫が施された建物です。ZEBが目指す「ゼロエネルギー」は、実際にゼロエネルギーのビルではなく、計算上ゼロエネルギーのビルであるという点がポイントです。

ZEBを実現するためには、主に以下の3つの技術を組み合わせてエネルギー消費を抑え、残りを創出する必要があります。

- パッシブ技術:外皮性能の向上や日射遮蔽などにより、室外の熱が室内に入るのを抑制し、冷暖房の使用を抑える設計工夫。

- アクティブ技術:高効率空調、高効率の省エネ設備(LED照明など)の導入により、使用エネルギーを無駄なく効率化する技術。

- 創エネ技術:太陽光発電や風力発電、バイオマス発電などの再生可能エネルギーを用いてエネルギーを生成する技術。

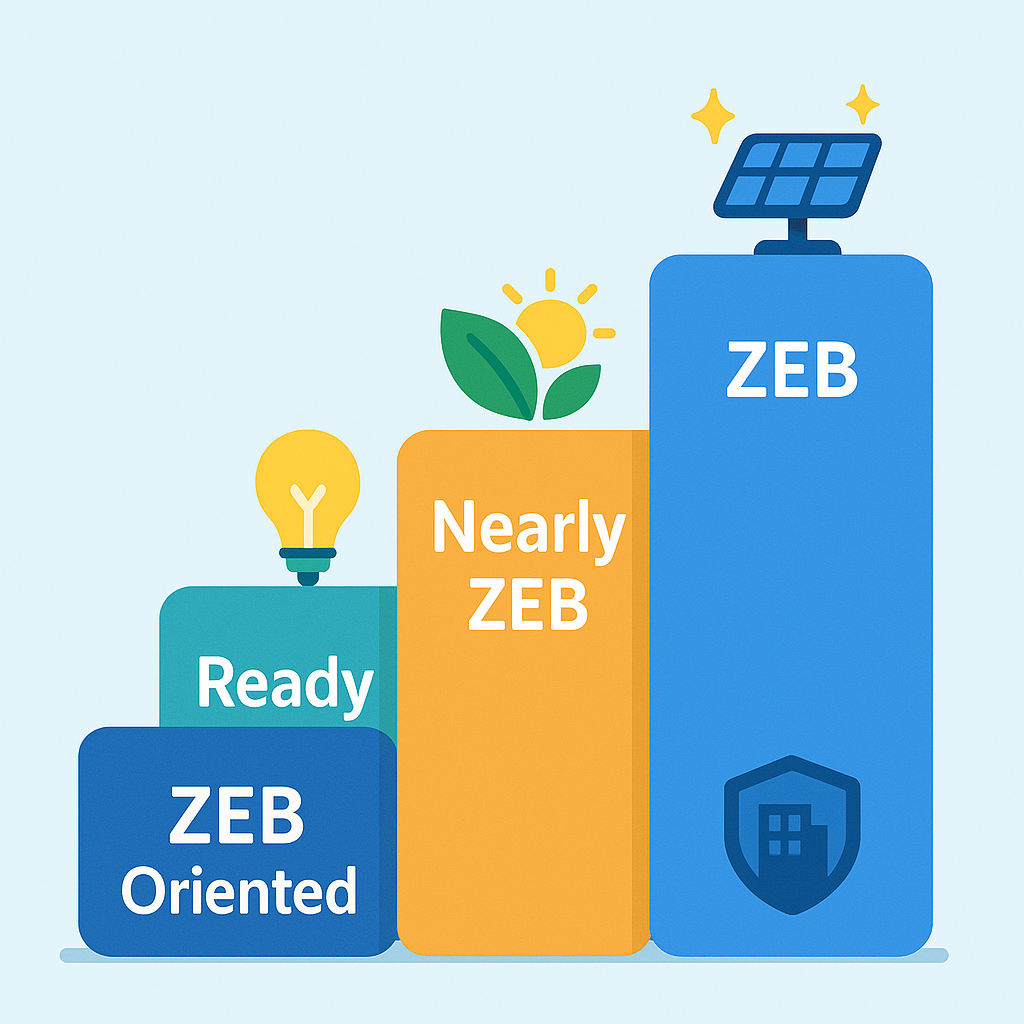

ZEBの種類と到達レベル

ZEBは、達成状況によって4つの段階に分類されています。それぞれの達成レベルと定義は、基準一次エネルギー消費量(H28年度省エネ基準との比較)からの削減率で示されます。

種類別 ZEBの到達レベル

| ZEBランク | 対象建物 | 省エネのみ(再エネを除く) | 創エネを含む | 特徴 | 根拠となるソース |

|---|---|---|---|---|---|

| ZEB | すべて | 50%以上削減 | 100%以上削減 | 年間の一次エネルギー消費量がゼロ以下となることを目指す、最も高いレベル。 | |

| Nearly ZEB (ニアリーゼブ) | すべて | 50%以上削減 | 75%以上100%未満の削減 | ZEBに次いで消費量を抑えるレベル。 | |

| ZEB Ready (ゼブレディ) | すべて | 50%以上削減 | ─ | 創エネ技術を用いず、高断熱化と高効率設備により超省エネ化を実現した、ZEBの入り口に立つレベル。 | |

| ZEB Oriented (ゼブオリエンテッド) | 10,000㎡以上 | 用途により40%以上/30%以上削減 | ─ | ZEB化が難しい大規模建築物を対象とし、ZEBを指向しているレベル。 |

ZEB Orientedの具体的な削減基準は、事務所、工場、学校で40%以上、ホテル、病院、百貨店、飲食店、集会所では30%以上の一次エネルギー消費量削減と定められています。

建築にZEBを取り入れる主なメリット

ZEBをビルや工場などの業務部門の建築に取り入れることで、光熱費削減だけでなく、企業価値の向上や災害への強さなど、多岐にわたるメリットが期待できます。

1. 光熱費の大幅な削減

ZEB化の最大の魅力は、建物内で消費する一次エネルギーを最大でゼロ以下に抑えられる点です。必要なエネルギーを自家発電で賄うことで、電気やガスなどの光熱費を大きく削減できます。環境省の試算では、ZEB Ready化(50%削減)により、年間の光熱費も40〜50%程度削減できるとされています。

2. 災害時の事業継続性(BCP)の向上

再生可能エネルギー設備を設置することで、地震や電力不足による停電時にも自家発電によって事業を継続させやすくなります。ZEBはBCP(事業継続計画)を策定する際のインフラとして役立ち、非常時の防災拠点や地域住民の避難場所としての活用も可能です。

3. 快適性と生産性の向上

ZEBは、外壁の高断熱化などにより快適な温度や湿度を維持しやすくなります。これにより、従業員はストレスなく業務に取り組むことができ、個人のパフォーマンスや組織全体の生産性の向上が期待できます。

4. 不動産価値・企業イメージの向上

ZEB化は、温室効果ガスの排出量削減や脱炭素社会の実現に貢献するため、不動産価値の向上に繋がります。近年、投資家はESG経営(環境・社会・ガバナンス)に取り組む企業へ投資する傾向が高く、ZEB認証の取得は企業の信頼性や社会的な評価を高め、企業イメージの向上にも繋がります。

ZEB化を実現するための手順と専門家の関与

ZEBの実現は難易度が高く、基準をクリアするためには高度な専門知識が必須となります。計画立案の段階から、ZEBの専門知識やノウハウを持つ専門家と協議し、綿密な計画を立てる必要があります。

専門家「ZEBプランナー」の役割

ZEBプランナーとは、一般社団法人環境協創イニシアチブ(SII)が認可した、ZEBや省エネ建築物を設計するための技術や知見を保有する事業者のことです。

- 新築・改築を問わず、計画の初期段階からZEBプランナーに相談し、基本設計を行うことが推奨されています。

- 補助金申請を行う際にも、ZEBプランナーの関与が要件となる場合があります。

ZEB化の流れ(新築の場合)

ZEB化は、新築で約2年程度の期間がかかるとされています。

- 計画の整理:建築用途や予算、立地条件などを整理し、達成すべきZEBランクのイメージを固めます。

- 基本設計と専門家への相談:ZEBプランナーなどの専門家と協議しながら、省エネ・創エネ設備を組み込んだ設計を行います。

- BELS評価:国土交通省の認証制度BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)に基づき、第三者評価機関の評価を受け、ZEBの証明を取得します。

- 補助事業の申請・施工:補助金を利用する場合は申請を行い、その後、施工に移ります。

活用できるZEB関連の補助金制度

ZEB化は省エネ・創エネ設備の導入が不可欠なため、一般的な建物と比べて建築コスト(初期投資費用)が高くなりやすいというデメリットがあります。このイニシャルコストを抑えるために、国(環境省、経済産業省)が運営する補助金制度を積極的に活用することが得策です。

補助金制度は随時更新されており、申請期間が定められているほか、予算到達で打ち切られる可能性もあるため、早めの情報収集と申請準備が重要です。

ここでは、ソース内で言及されている令和6年度および令和7年度の主な補助金制度をご紹介します。

1. 環境省系補助金(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)

CO2排出量の削減に取り組む事業者に給付金が付与されます。ZEB普及促進に向けた省エネルギー建築物支援事業などが該当します。

| 事業名(例:R7年度公募期間情報含む) | 補助対象 | 補助率 | 上限額 | 必須要件(例) |

|---|---|---|---|---|

| 新築建築物のZEB普及促進支援事業 | 地方公共団体、民間企業、医療法人など | 1/2~1/4 (ランク、延べ面積による) | 3億円 | ZEBリーディング・オーナー登録、ZEBプランナーの関与 |

| 既存建築物のZEB化普及促進支援事業 | 地方公共団体、民間企業、医療法人など | 3/2~1/2 (ランク、延べ面積による) | 3億円 | ZEBリーディング・オーナー登録、ZEBプランナーの関与 |

| LCCO2削減型の先導的な新築ZEB支援事業 | 民間企業、学校法人、医療法人など | 5分の3~3分の1 (ランクによる) | 5億円 | ZEBリーディング・オーナー登録、ZEBプランナーの関与 |

2. 経済産業省系補助金(住宅・建築物需給一体型等省エネルギー投資促進事業費)

ZEB実証事業などの実施に伴う経費の一部を補助する目的で、資源エネルギー庁が運営しています。特に、大規模建築物(新築:1万㎡以上、既築:2000㎡以上)のZEB化の実証を支援する事業が含まれます。

- 補助率:補助事業者(10/10)、間接補助事業者(3/2~1/2)。間接補助事業者は事業ごとに補助率が設定されています。

- 審査項目:事業遂行能力、資金力、コストパフォーマンスに加え、賃上げやワークライフバランスの取り組みも加点ポイントとなります。

まとめ

ZEB化は、地球温暖化対策や脱炭素社会の実現に繋がる重要な取り組みであり、今後、省エネ性能の基準がZEB水準に引き上げられる可能性が高いです。

ZEBを自社の建物に取り入れることで、光熱費の削減、災害時の事業継続性の向上(BCP)、SDGsへの貢献、そして不動産価値や企業イメージの向上など、多角的なメリットが得られます。

ただし、ZEB化には初期コストがかかり、その基準クリアには高度な専門知識が求められます。そのため、計画の初期段階からZEBプランナーなどの専門家と連携し、綿密な計画を立てることが成功の鍵となります。

補助金制度を上手く活用し、快適性を損なうことなく貴重なエネルギーを効率よく利用するZEBの導入を検討することは、持続可能な経営と社会貢献の両方を実現するための最善策といえるでしょう。

コメント