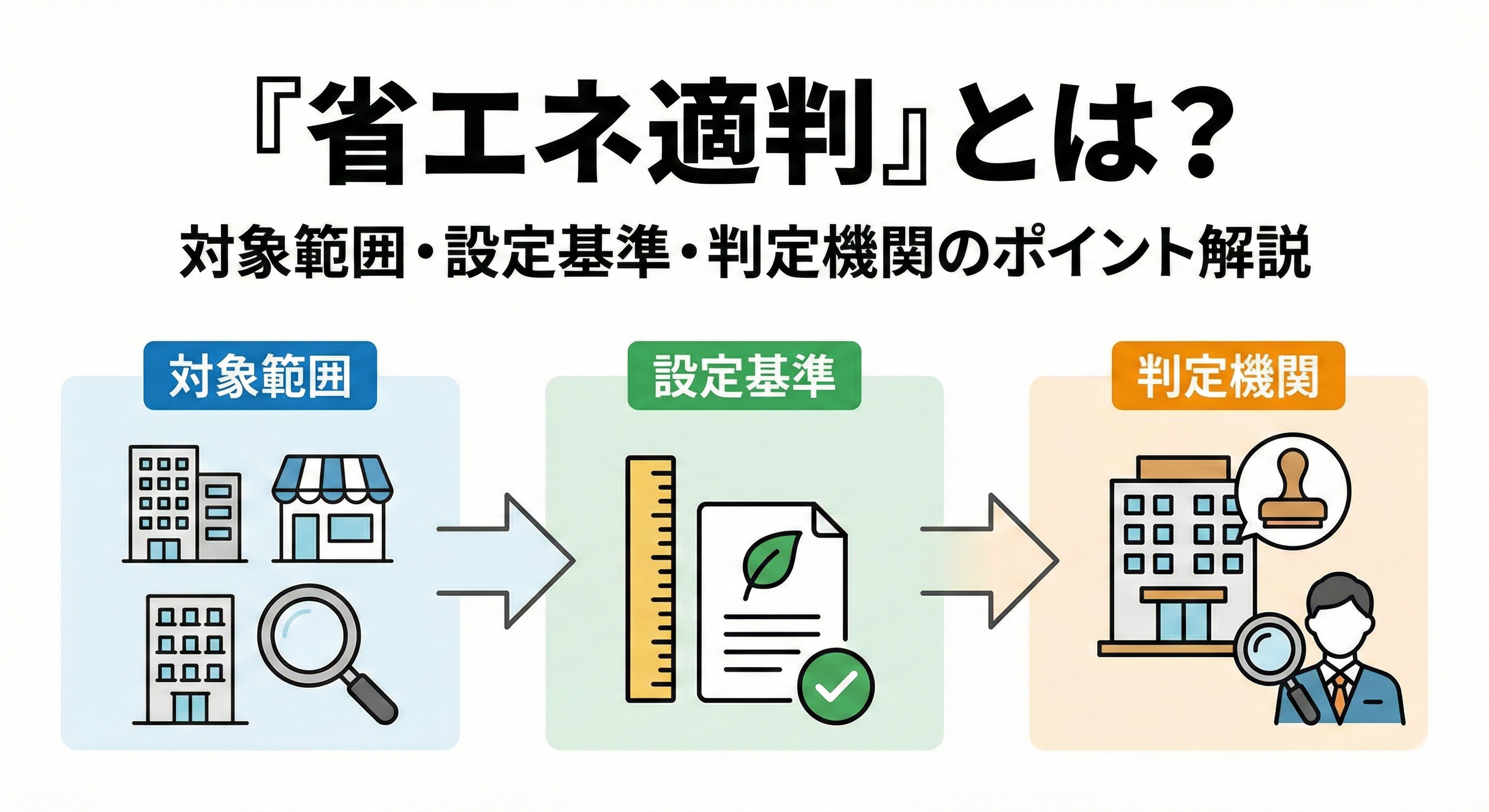

近年、地球温暖化対策や脱炭素社会の実現に向け、建築物に求められるエネルギー消費性能の基準は年々厳しくなっています。その中で、建築物の省エネ性能を評価する重要な制度が「省エネ適合性判定(省エネ適判)」です。

正式名称は「建築物エネルギー消費性能適合性判定」。これは、建物が国の定める省エネ基準に適合しているかどうかを判定する制度です。

特に重要なのが、2025年(令和7年)4月1日から、この省エネ基準への適合が、原則としてすべての新築・増改築に義務付けられることです。それまでは一部の大規模建築物が対象でしたが、これにより、戸建て住宅やアパート、マンションなども対象となります。

本記事では、この重要な制度である省エネ適判について、その基準、判定の流れ、そして2025年からの大きな変化を、建築初心者の方にもわかりやすく徹底的に解説します。

はじめに:省エネ適判の基本と法改正の背景

省エネ適判制度は、一定規模以上の建築物に対して、エネルギー消費性能を確保することを目的としています。

現行の制度は、中・大規模の非住宅建築物を主な対象としていますが、令和4年(2022年)の建築物省エネ法改正により、適合義務の対象が大幅に拡大されることになりました。

この改正の背景には、脱炭素社会の実現に資するため、全ての建築物で省エネ性能の向上が不可欠であるという認識があります。全ての建築物に義務が拡大されるに伴い、申請件数が大幅に増えることが見込まれるため、審査側・申請側の負担増大に配慮した手続きの簡素化・合理化も同時に進められています。

本文:省エネ適判の基準、対象、手続きの詳細

1. 省エネ適判の評価基準:BEIとは?

省エネ適判で建築物が基準に適合しているかを判断する際には、「一次エネルギー消費量」が重要なデータとなります。

一次エネルギー消費量とは、建物が1年間に消費するエネルギーの総量で、冷暖房、給湯、照明、換気などの消費エネルギーが含まれます。

そして、この省エネ性能を示す指標が「BEI」です。

- BEI(Building Energy Index): (設計一次エネルギー消費量)/(基準一次エネルギー消費量)

このBEI値が1.0以下であれば、省エネ基準に適合していると判定されます。BEI値が低いほど、その建物のエネルギー効率が良いことを示します。

なお、住宅の適合義務の対象となる省エネ基準には、一次エネルギー消費量の基準に加えて、外皮性能の基準(断熱性能など)も含まれます。

2. 2025年4月からの義務化拡大と現在の対象範囲

2024年度の時点では、省エネ適判の対象となる建築物は、「非住宅部分の床面積が300㎡以上の建築物」に限定されていました。この段階では、戸建て住宅や共同住宅(マンションなど)は原則として免除されていました。

しかし、2025年(令和7年)4月1日以降に着工するものからは、建築物省エネ法の改正に伴い、原則として全ての建築物(新築・増改築)に対して省エネ基準への適合が義務付けられます。

この義務化拡大に伴い、建築確認手続きの中に省エネ基準への適合性審査が組み込まれます。

3. 適合性判定の手続きと建築確認との関係

省エネ適判は、建築基準法に基づく建築確認申請および完了検査の対象に含まれており、その流れは非常に重要です。

- 申請: 建築主は、工事に着手する前に、建築物エネルギー消費性能確保計画を、所管行政庁または登録省エネ判定機関に提出し、適合性判定を受けなければなりません。

- 判定通知書: 省エネ基準への適合が認められると、「適合判定通知書」が交付されます。

- 確認申請: 建築主は、確認申請をおこなう指定確認検査機関や建築主事へ、この適合判定通知書(またはその写し)を提出する必要があります。

建築基準法では、この適合判定通知書またはその写しの提出があった場合に限り、建築主事や指定確認検査機関は、確認済証を交付することができると定められています。すなわち、省エネ基準に適合していなければ、確認済証や検査済証の交付を受けることはできません。

4. 審査の合理化と適合性判定が省略されるケース

適合義務対象の拡大に伴う申請・審査の負担増大を避けるため、手続きや審査の簡素化・合理化が進められています。

適合性審査が不要となる建築物

以下の建築物は、省エネ基準への適合性審査が不要とされています。

- 建築確認の対象外の建築物(例:都市計画区域外の平屋かつ200㎡以下)

- 建築基準法における審査・検査省略の対象である建築物(例:都市計画区域内の平屋かつ200㎡以下で、建築士が設計・工事監理を行ったもの)

適合性判定の手続きが省略される建築物

審査が比較的容易な建築物については、省エネ適判の手続きが省略されます(省令で規定予定)。

- 仕様基準を用いて省エネ基準適合を示す場合(省エネ計算なし)。

- 設計性能評価書を取得している場合(ただし、断熱性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級4以上のものに限る)。

- 長期優良住宅認定通知書又は長期使用構造等である旨の確認書を取得している場合。

5. 「省エネ適判」と「省エネ届出」の決定的な違い

省エネ法には、省エネ適判以外にも「省エネ届出」という制度が存在します。

- 省エネ適判: 建築物のエネルギー消費性能が「基準に適合しているか」を判定し、適合しなければ確認済証は交付されません。

- 省エネ届出: 延べ面積300㎡以上の建築物のうち、省エネ適判の対象外となる建築物(共同住宅など)に対して、省エネ計画を所管行政庁へ提出する義務です。

省エネ届出は、工事着工の21日前までに提出が必要ですが、届出自体は省エネ基準に適合していなくても受理されます。ただし、基準に適合していない場合は、所管行政庁から指示や命令を受ける可能性があるため、注意が必要です。

まとめ:建築主・設計者にとって不可欠な省エネ適判

省エネ適合性判定(省エネ適判)は、建築物の省エネ性能を保証するための極めて重要な制度です。

最も重要なポイントは、2025年4月1日から、原則として全ての新築・増改築が省エネ基準適合の義務化対象となり、建築確認手続きと一体化されることです。

| 項目 | 省エネ適判の要点 |

|---|---|

| 判定基準 | BEI(ビルディング・エナジー・インデックス)が1.0以下。 |

| 現行対象 | 非住宅部分の床面積が300㎡以上の建築物。 |

| 2025年以降 | 原則、全ての新築・増改築(住宅含む)が対象。 |

| 法的な影響 | 適合しなければ、建築基準法に基づく確認済証が交付されない。 |

この法改正は、建築主、設計者、施工者にとって、省エネ性能を設計・施工プロセスに早期から組み込むことを義務付けるものです。これからの建築計画では、省エネ適判の手続きと基準を正しく理解することが、スムーズな建築実現の鍵となります。

コメント