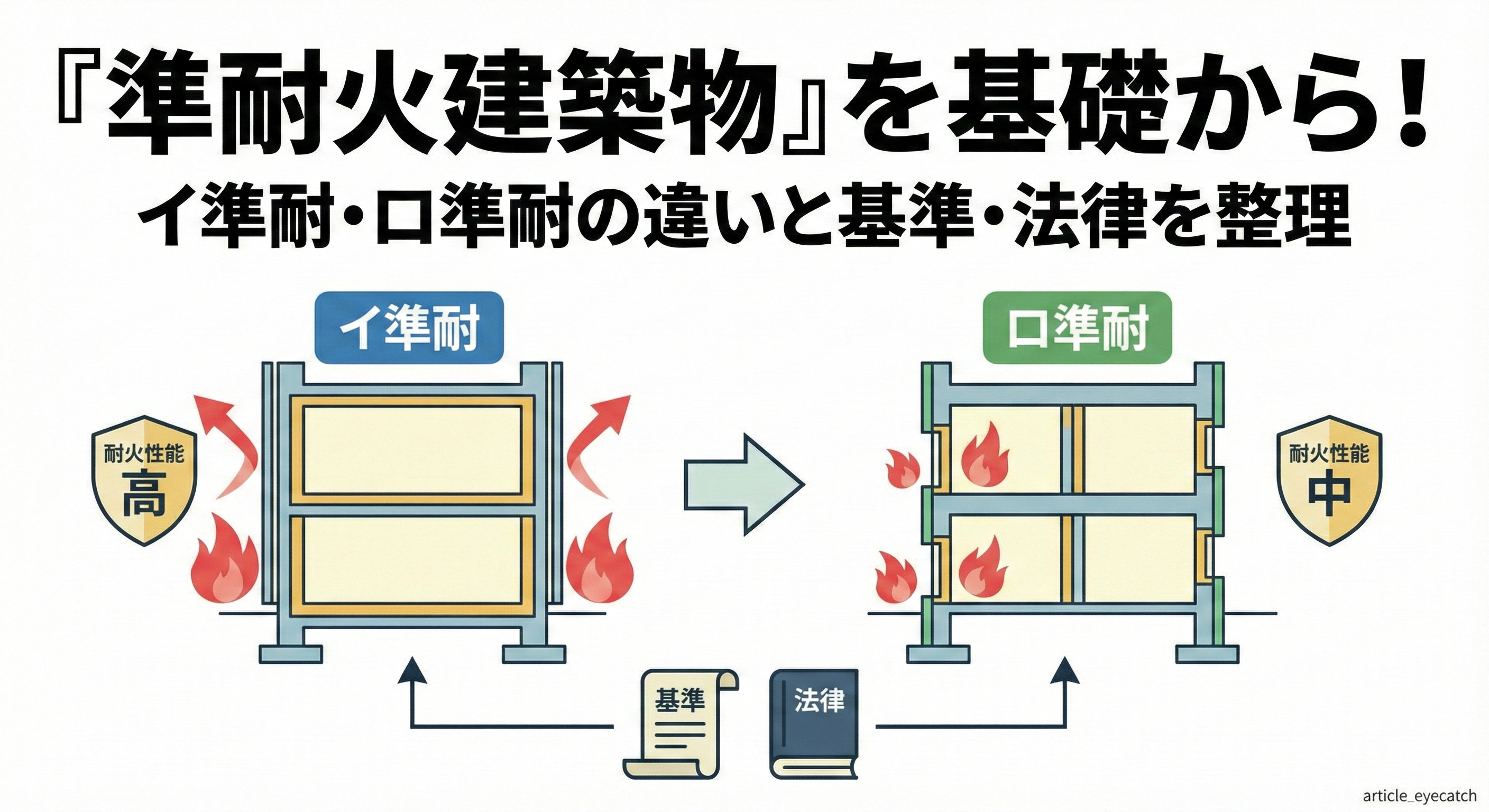

建物を設計・建設する際、特に都市部や人が多く集まる建物では、「準耐火建築物」という言葉が必須のキーワードとなります。しかし、「準耐火建築物」は、「耐火建築物」と比べて基準が複雑で、「イ準耐」や「ロ準耐」といった区分があるため、初心者の方にとっては非常にわかりにくいかもしれません。

準耐火建築物とは、簡単に言えば、耐火建築物よりは劣るものの、高い防火性能を持つ建築物のことです。この防火性能を確保することは、火災時の安全確保や近隣への延焼防止において極めて重要です。

本記事では、この複雑な準耐火建築物の基準について、基礎知識から、イ準耐とロ準耐の決定的な違い、そして設計に与える影響まで、最新情報を含めてわかりやすく徹底的に解説します。

はじめに:準耐火建築物の定義と法的な位置づけ

災害対策や法規制が厳格化する中、準耐火建築物に求められる水準は大きく変化しています。準耐火建築物が必要とされるのは、主に以下の目的のためです。

- 火災時の安全性確保

- 近隣への延焼防止

- 建築基準法上の規制の順守

準耐火建築物に関する基準は、建築基準法第2条第1項第九の三号に定められており、その適合方法によって「イ準耐」と「ロ準耐」に大きく分類されています。

本文:イ準耐とロ準耐の決定的な違いと設計基準

1. 準耐火建築物の成立に必要な2つの要件

準耐火建築物として認定されるためには、以下の2つの条件を両方とも満たす必要があります。

- 主要構造部等が所定の基準に適合すること:

- (イ) 主要構造部を準耐火構造とすること。または

- (ロ) 政令(令109条の3)で定める技術的基準に適合すること。

- 延焼のおそれのある部分に防火設備が設けられていること:

- 単に主要構造部を準耐火構造にしただけでは準耐火建築物とはならず、これに加えて延焼ラインに防火設備の設置が必ず必要となります。

2. 準耐火建築物の分類:イ準耐とロ準耐の違い

準耐火建築物は、上記の「1. 主要構造部等が所定の基準に適合すること」の適合のさせ方によって「イ準耐」と「ロ準耐」に大きく分類され、両者は同じ準耐火建築物であっても、法文の適用の受け方や制限が全く異なります。

| 分類 | 法文上の根拠 | 適合方法の要点 |

|---|---|---|

| イ準耐 | 法第2条第1項第九の三号 (イ) | 主要構造部を準耐火構造とする |

| ロ準耐 | 法第2条第1項第九の三号 (ロ) | 主要構造部を準耐火構造としなくても良い(令109条の3の基準に適合) |

3. イ準耐(主要構造部準耐火構造)の特徴と基準

イ準耐火建築物は、建物全体を支える主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段)を準耐火構造とすることで基準を満たします。

イ準耐は、耐火時間によって、イ-1準耐とイ-2準耐に分けられていました。

- イ-1準耐: 昔は60分耐えられるものを指していた。

- イ-2準耐: 昔は45分耐えられるものを指していた。

現在、「イ-1準耐」「イ-2準耐」という用語は法改正とともに削除されたため、現在は死語となっています。しかし、設計上、1時間準耐火基準(イ-1相当)や45分準耐火基準(イ-2相当)の性能が求められるケースは依然として多く、特に木造3階建て共同住宅(木三共)の設計ではイ-1相当の基準が重要となります。

4. ロ準耐(令109条の3基準)の特徴とロ-1・ロ-2の違い

ロ準耐火建築物は、主要構造部を必ずしも準耐火構造としなくても、外壁や屋根など一部の部材だけを適合させることで準耐火性能を確保するものです。

ロ準耐は、現在でもロ-1準耐とロ-2準耐に分かれており、それぞれ適用される基準が異なります。

| 分類 | 通称 | 主な構造要求 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| ロ-1準耐 | 外壁耐火 | 外壁を耐火構造、屋根を準耐火構造などとする。 | 外部からの延焼を防ぎ、内部火災でも外壁が倒壊しない自立構造を想定。 |

| ロ-2準耐 | 主要構造部の不燃化 | 柱・はり・壁などの主要構造部を不燃材料で造り、準耐火構造と同等の性能を持たせる。 | 主に鉄骨造の建物で用いられる。木造では原則作れない。 |

重要ポイント: ロ準耐を木造で実現するのは現実的に難しいとされており、特にロ-2準耐は、主要構造部の一部を準不燃材料で作る必要があるため、木造では作ることができません。

5. イ準耐とロ準耐の具体的な制限の違い(防火区画)

イ準耐とロ準耐の選択は、防火区画の基準に大きな影響を与えます。特に以下の2つの制限の適用のされ方が異なります。

| 項目 | イ準耐 | ロ準耐 | 違いの理由 |

|---|---|---|---|

| 竪穴区画 | 必要 | 不要となるケースがある | 主要構造部に準耐火構造の要求があるかどうかが影響。 |

| 面積区画 | 種類に応じて異なる | 種類に応じて異なる | 区画する床面積の基準が異なる。 |

面積区画の区画面積の違い(構造による区画緩和):

| 構造 | 区画面積の基準 |

|---|---|

| イ準耐(1時間以上)/ロ-2準耐 | 床面積 1000㎡ 以下 |

| イ準耐(45分)/ロ-1準耐 | 床面積 500㎡ 以下(防火上主要な間仕切壁も必要) |

6. 準耐火建築物が要求される条件と最新の動向

建物を準耐火建築物としなければならないかどうかは、主に建築基準法の3つの条文を確認することで分かります。

- 規模による要求(法第21条):地上3階建て以上や、延べ面積が大きい建物など。

- 用途による要求(法第27条):共同住宅や病院、学校、一定規模以上の保育所など、人命保護が重視される施設。

- 地域による要求(法第61条):準防火地域や防火地域に指定された都市部。

特に準防火地域では、建物の規模や用途に応じて準耐火建築物が義務付けられるケースが多く、延焼ラインに近い外壁や開口部に厳しい基準が適用されます。

最新基準(2025年改正)とコスト効率

建築基準法は2025年の改正で、準耐火建築物の技術基準がさらに細分化されました。

- 耐火時間の細分化: 75分、90分など、新しい耐火時間区分が導入されました。

- 燃えしろ設計: 木造建築において、構造部材が燃えても一定期間耐火性能を保持する「燃えしろ設計」の適用が進んでおり、木造3階建てなどの設計自由度が向上しています。

- コスト比較: 準耐火建築物は、耐火建築物(RC造など)と比較して、総工費が約20~25%安価になる傾向があります。木造住宅の場合、標準仕様に比べて約10〜20%程度のコストアップで準耐火基準を満たすことができます。

まとめ:知識を活かした設計選択へ

準耐火建築物は、その複雑な基準(イ準耐とロ準耐)を理解することで、設計の自由度やコスト効率に大きく差が出る重要な建材基準です。

準耐火建築物が成立するためには、主要構造部の性能確保(イまたはロ)と、延焼ラインへの防火設備の設置の両方が必須です。

| 建築の種類 | 特徴と選択のポイント |

|---|---|

| イ準耐 | 主要構造部全てに準耐火性能を求める。竪穴区画が必要となる。 |

| ロ準耐 | 外壁や屋根など一部に性能を求める。竪穴区画が不要となるケースがある。 |

建物を計画される際は、最新の法改正情報(2025年基準など)を必ず確認し、規模、用途、地域の条件に合わせて、最適な準耐火建築物の区分(イ準耐またはロ準耐、ロ-1またはロ-2)を選択してください。

適切な材料選定や設計を行うことで、安全性とコストパフォーマンスを両立させた建物を実現しましょう。

コメント