🔵 はじめに

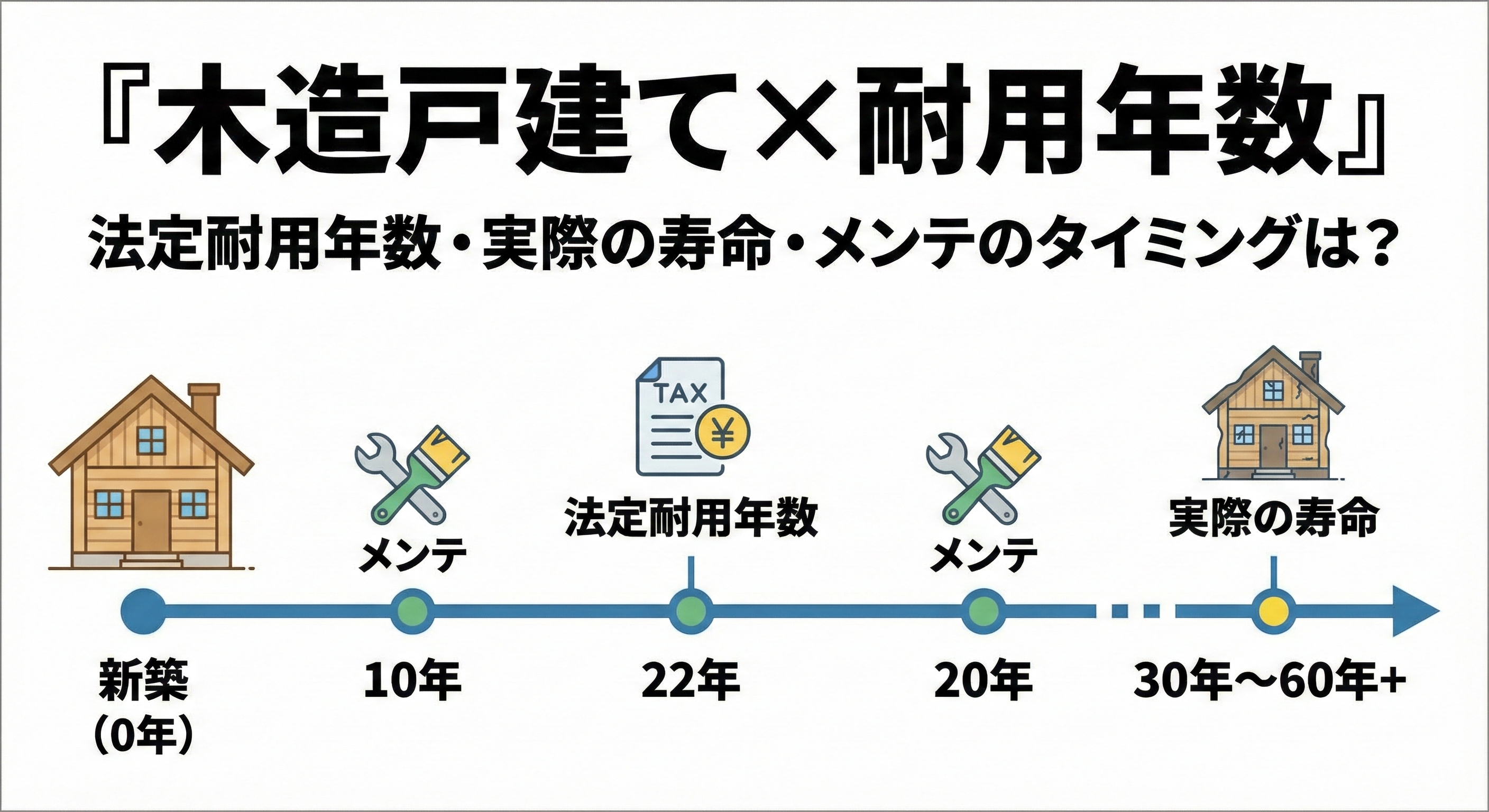

住宅を購入する際、「耐用年数」という言葉を耳にすることがあるでしょう。特に木造住宅においては、「20年くらいが寿命なのでは?」というイメージを持たれがちですが、これは大きな誤解です。

実は、「耐用年数」とは建物の寿命そのものではなく、主に税務上の資産価値を計算するために定められた基準(法定耐用年数)を指します。

| 年数の種類 | 意味 | 木造住宅の期間目安 |

|---|---|---|

| 法定耐用年数 | 減価償却のための税制上の基準 | 22年(事業用)または33年(住居用) |

| 物理的耐用年数 | 建物として実際に住み続けられる期間 | 50~60年以上 (メンテナンス次第で100年以上) |

本記事では、木造住宅の「法定耐用年数」の具体的な基準と、実際の寿命を延ばすための具体的なメンテナンスのタイミングと手法について、専門家の知見に基づき徹底的に解説します。想定外の費用に悩む前に、本当に必要な知識をここで手に入れましょう。

🔵 本文

1. 法定耐用年数の正確な定義と税務・ローンへの影響

木造住宅の耐用年数は、減価償却計算に用いられる「法定耐用年数」と、実際に住める期間を示す「物理的耐用年数」など、いくつかの種類があります。

✅ 法定耐用年数:税務上の基準

法定耐用年数は「減価償却資産が利用に耐える年数」のことで、課税の公平性を保つために定められています。

- 住居用木造住宅: 国税庁の耐用年数表によると、33年とされています。

- 事業用木造住宅(賃貸アパートや店舗など): 22年とされています。

この法定耐用年数が過ぎると、税務上の資産価値がゼロになります。例えば、アパートオーナーは22年間にわたり経費として計上することができます。

「法定耐用年数は減価償却の計算に使われるもので、建物の寿命とは関係はありません」

✅ 法定耐用年数がローン審査に与える影響

法定耐用年数は、中古住宅の購入における住宅ローン審査の可否に影響を与えることがあります。

- 金融機関によっては、物件が法定耐用年数内かどうかを判断材料にします。

- 法定耐用年数を超過した住宅は、金融機関の評価が下がりやすく、ローンが組みにくくなる恐れがあります。

- 1998年の税制改正により、木造住宅の法定耐用年数(事業用)は24年から22年に短縮され、築23年を超える木造住宅がローン貸し出しに影響する可能性も生じました。

💡 中古物件の減価償却 法定耐用年数を過ぎた木造住宅でも、中古で取得した場合は「中古資産の耐用年数計算方法」に基づき、新たな耐用年数を設定し、減価償却を続けることが可能です。

2. 木造住宅の実際の寿命:平均65年と長寿命化の要因

法定耐用年数が税制上の基準であるのに対し、実際の寿命(物理的耐用年数)は、建物の構造や管理状況によって大きく変わります。

✅ 最新データに見る木造住宅の平均寿命

日本の木造住宅は、かつて「短命」と言われていましたが、近年は技術の進化とメンテナンスの普及により、寿命が大幅に延びています。

- 国土交通省の統計によると、日本の木造住宅の平均寿命は約65年に延びています。

- 適切なメンテナンスを重ねれば、100年以上住み続けられる事例も少なくありません。

| 築年数 | 存続率(約) | 主な状態 |

|---|---|---|

| 21~40年 | 83% | 定期的なリフォームで寿命維持 |

| 61年以上 | 40% | 改修実施で現役物件も多数存在 |

✅ 寿命を左右する外的要因と性能

建物の寿命は、構造や建材だけでなく、外部環境と住宅性能に大きく左右されます。

- 地盤の強さ: 軟弱な地盤で家が傾いたり、大地震で住めない状態になるリスクがあります。ハザードマップで危険性を予測し、地盤検査や杭入れなどの対策が重要です。

- 地域特性: 海の近くでは塩害で鉄部が錆びやすく、多湿地域では木材の腐朽やシロアリ被害に注意が必要です。地域に適した対策が寿命を延ばす鍵です。

- 耐震性・断熱性: 地震大国の日本では耐震性の高さが寿命を大きく左右します。また、断熱性を高めることで、劣化の原因となる結露や湿気を避けることができます。

「建物の寿命に、メンテナンスは重要なポイントです」

3. 木造住宅の寿命を延ばす:メンテナンスとリフォームのタイミング

木造住宅の実際の寿命を延ばすためには、計画的なメンテナンスが不可欠です。完成後、何もせずにいるケースが多いですが、車のようにこまめな手入れを行うことで、長く快適に暮らせます。

🏠 日常的に行うべきセルフメンテナンス術

日々の簡単な手入れが、法定耐用年数(22年/33年)を超えて長寿命を達成するための土台となります。

- コーキング補修: 窓と外壁の境目など、サイディングボードや窓まわりをつなぐコーキングは、直射日光で劣化が早まります。ひび割れや隙間から雨水が浸入しないよう、早めに補修しましょう。

- 雨どい清掃: 風で飛んでくる枯葉などで雨どいが詰まらないよう、定期的に掃除し、雨漏りを予防します。

- 換気・湿度管理: 押し入れや床下を定期的に換気し、カビやシロアリ対策を徹底します。

🛠 プロに依頼する定期点検とリフォームのタイミング

セルフメンテナンスで手が届かない箇所は、専門業者による点検と補修が必要です。

| タイミング | 主な工事内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 築10年 | プロによる構造チェック | 目に見えない劣化やリスクの早期発見 |

| 築15~20年 | 屋根・外壁塗装、コーキング打ち替え | 雨漏り・劣化防止、外観維持 |

| 築25~30年 | 水回り設備刷新、断熱材強化 | 省エネ性向上、快適性アップ |

| 築30年以上 | 耐震補強、間取り変更 | 安全性・資産価値向上 |

特に、耐震補強や断熱改修などの性能向上リフォームは、建物の長寿命化に大きく貢献します。現代の木造住宅は、高耐久木材や制震ダンパー、高気密・高断熱化技術の導入により、従来の「30年寿命」の固定概念を超えて進化しています。

🔵 まとめ

木造戸建て住宅の耐用年数について重要なポイントを再確認します。

✔ 法定耐用年数と実際の寿命は異なる

- 法定耐用年数(住居用33年、事業用22年)は、減価償却の計算に使われる税制度上の基準であり、実際の建物の寿命ではありません。

- この基準は、住宅ローンの貸し出し判断材料になる場合があります。

✔ 実際の寿命はメンテナンスと環境で決まる

- 日本の木造住宅の平均寿命は約65年に延びており、メンテナンス次第でさらに長く住み続けられます。

- こまめな手入れ(コーキング補修、雨どい掃除など)と、プロによる定期点検(最低5年ごと推奨)が、寿命を延ばす重要なポイントです。

✔ 地盤・耐震・断熱性が寿命を左右する

- 住宅寿命は、地盤の状態や外的リスクに大きく左右されるため、事前の地盤検査や災害対策が重要です。

- 耐震性や断熱性を高めることで、建物の劣化(結露や湿気)を防ぎ、快適性と安全性を維持し、資産価値の向上にもつながります。

計画的にメンテナンスやリフォームを行うことで、法定耐用年数とは関係なく、長く安心できる住まいを維持できるでしょう。

コメント