🟦 はじめに

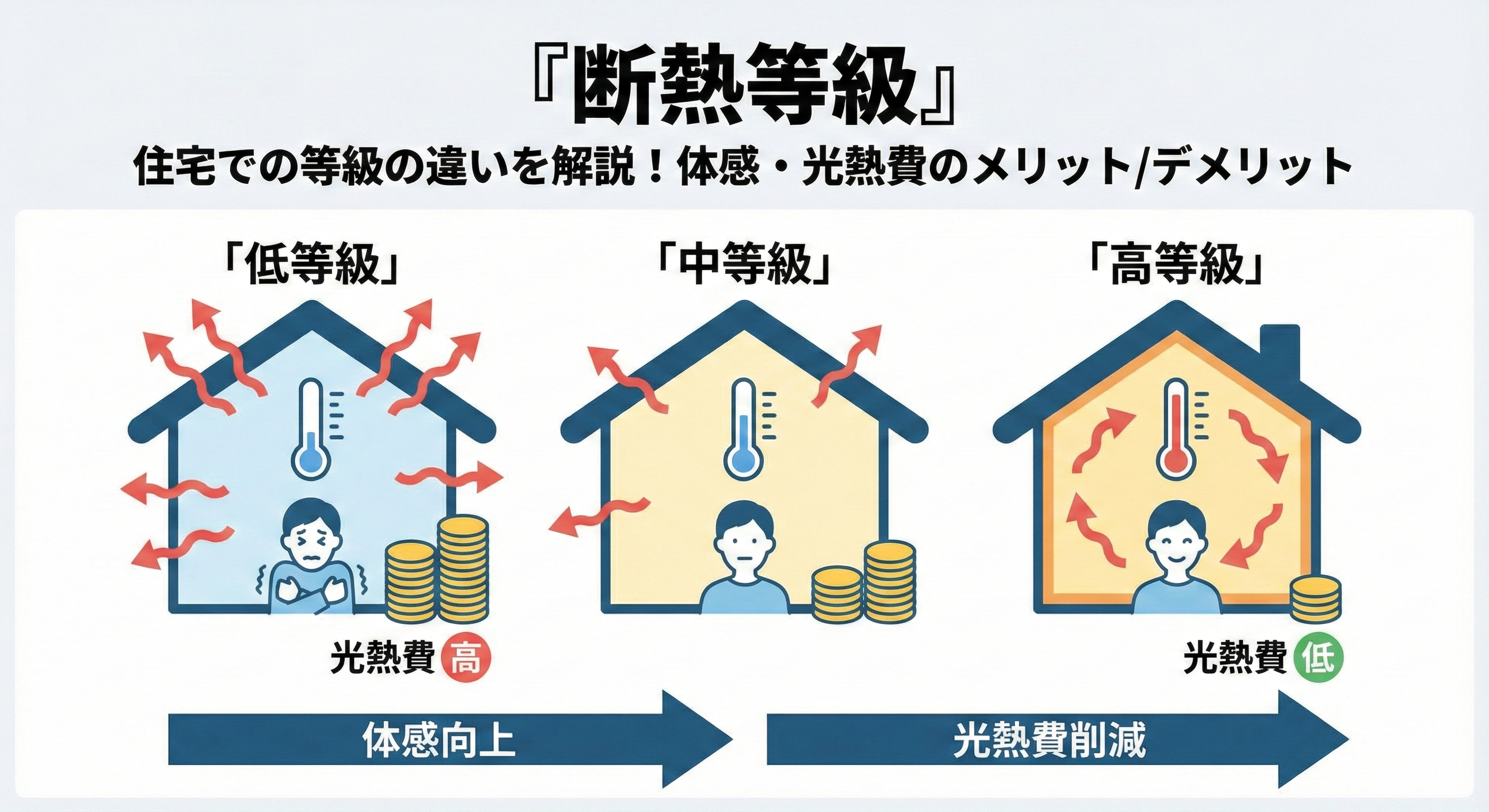

「断熱等級」は、住宅の省エネ性能を示す非常に重要な指標です。等級が高いほど、外気の影響を受けにくく、魔法瓶のように室内の温度が保たれやすくなります。これは、夏は涼しく、冬は暖かい快適な暮らしに直結し、光熱費の節約にもつながるため、家づくりにおいて優先的に考えるべき性能の一つです。

近年、国の「2050年カーボンニュートラル」実現に向けた動きを背景に、断熱等級の制度は大きく見直されました。特に2022年には、従来の最高等級だった等級4を上回る等級5、6、7が新設されました。さらに、2025年4月からは、ほぼすべての新築住宅に対し、断熱等級4以上への適合が義務付けられています。

この記事では、断熱等級の基本から、新設された等級を含めたそれぞれの違い、そして高断熱住宅がもたらす体感や光熱費への具体的なメリット・デメリット、建てる際の注意点を解説します。本記事を読むことで、ご自身のライフプランに合った最適な断熱性能がわかり、納得のいく家づくりに近づけるでしょう。

📘 本文

1. 断熱等級の基礎知識と評価指標

断熱等級(正式名称:断熱等性能等級)は、住宅の断熱性能、冷房期の日射遮蔽性能、結露防止対策を評価する指標で、2025年8月現在、1から7までの7段階に分かれています。数字が大きいほど断熱性能が高く、快適で省エネな住まいであることを示します。

この等級を決定する主な指標は、以下の2つです。

| 指標 | 概要 | 求められる性能 |

|---|---|---|

| UA値(外皮平均熱貫流率) | 住宅の内部から外部へ熱がどれだけ逃げやすいかを示す指標。 | 数値が小さいほど断熱性能が高い。 |

| ηAC値(冷房期の平均日射熱取得率) | 夏場に太陽の熱がどれだけ室内に入りやすいかを示す指標。 | 数値が小さいほど遮熱性能が高い。 |

また、断熱等級の基準値は、日本全国を一律ではなく、気候条件に応じて1から8の地域区分に分けられ、それぞれに異なる基準値が設定されています。寒さが厳しい地域ほど、熱を逃がさないための厳しいUA値が求められます。

2. 断熱等級ごとの違いと性能レベル

2022年の制度改正により、断熱等級は大きく刷新されました。以下に、主要な等級の概要と性能の違いを解説します。

| 断熱等級 | 概要 | 性能レベルの目安 |

|---|---|---|

| 等級7 | 現行制度の最高性能。HEAT20 G3相当。 | 省エネ基準(等級4)と比較して冷暖房エネルギー消費量を約40%削減できる水準。暖房期の最低室温が概ね15℃を下回らないことを目標とする。 |

| 等級6 | 非常に高い断熱性能。HEAT20 G2相当。 | 等級4と比較して冷暖房エネルギー消費量を約30%削減できる水準。冬期間、無暖房室で室温が概ね13℃を下回らないレベルを目指す。 |

| 等級5 | ZEHと同等の断熱性能。 | 2030年度までに新築住宅の最低等級になる予定。等級4から等級5へ性能を上げると、UA値で約30%向上し、快適性が格段に向上する。 |

| 等級4 | 国の定める省エネ基準。 | 2025年4月から新築住宅で適合が義務付けられた最低基準。かつての最高等級。居室と非暖房室の温度差が大きく、ヒートショックのリスクが完全には解消されない。 |

| 等級3以下 | 1992年以前の古い基準。 | 断熱性能は不十分で、現在の基準(等級4)と比較すると性能は低い。等級3以下の新築住宅は、2025年4月以降、原則として建築不可。 |

🟦 等級ごとの具体的な体感とメリット

- 等級4(最低基準): 窓際の冷えや結露は改善されたが、真夏・真冬の光熱費負担は依然として大きく、居室間の温度差も大きいのが現実です。

- 等級5(ZEH水準): 等級4と比較して断熱性能をはっきりと体感でき、冬場に暖房を止めても室温が下がりにくくなります。家全体の温度が均一に保たれやすく、ヒートショックのリスクを大幅に低減できます。

- 等級7(最高水準): 冷暖房への依存度が下がり、高い快適性と最高の省エネ性を求める場合に目指すべき性能です。日射熱や生活熱を最大限に活用し、極力暖房に頼らずに冬を越す「パッシブな暮らし」が現実的になります。

3. 断熱等級の高い住宅を建てるメリット・デメリット

高断熱住宅は、長期的な快適性と経済性に大きく貢献しますが、初期費用や設計上の注意点もあります。

🔵 メリット(体感・光熱費への恩恵)

- 快適な室内環境を維持できる 一年を通して外気の影響を受けにくく、少ない冷暖房で心地よい室温を保てます。家の中のどこにいても温度差が少なく、ストレスのない生活が送れます。

- 光熱費の節約につながる 室温を一定に保ちやすいため冷暖房効率が向上し、エアコンなどを過度に稼働させる必要がなくなります。例えば、等級7は等級4の住宅と比較して冷暖房エネルギー消費量を約40%削減できる水準です。

- ヒートショックのリスクを軽減できる 急激な温度変化による血圧変動を防ぐため、家の中の温度差を小さく保つことが重要です。高断熱住宅は、リビング、脱衣所、トイレなど家全体の温度差が小さくなるため、冬場のヒートショックの危険性を減らします。

- 健康リスクが軽減される 適切な換気計画と組み合わせることで、室温環境が安定し、結露の発生を抑制できます。これにより、カビやダニの繁殖を防ぎ、アレルギーを持つ方や小さなお子さんがいる家庭にとって健康的な環境になります。

- 補助金・税制優遇を受けられる ZEH基準(等級5)を満たすなど、省エネ性能の高い住宅は、国や自治体による補助金や税制優遇(住宅ローン減税の控除額増など)の対象となりやすいです。

🔴 デメリット(注意点)

- 建築費用が高額になる 高い断熱性能を実現するためには、高性能な断熱材や、熱を通しにくい樹脂サッシ、複層ガラスなど、グレードの高い建材が必要となり、建築コストが増加する傾向があります。

- 結露の発生リスクがある 高断熱住宅は気密性も高いため、適切な換気が行われないと、室内の湿気が逃げにくくなり、窓や壁の表面で結露が発生し、カビやダニの原因になることがあります。24時間換気システムの正しい利用や適切な換気計画が必要です。

- 設計上の制約がある 熱が逃げやすい大きな窓や複雑な形状の開口部を設けるのが難しくなるなど、設計上の制約が発生することがあります。開放的なデザインを希望する場合、UA値の基準をクリアするために高性能で高価な建材が必要となります。

4. 高断熱住宅の性能を最大化するための注意点

高い断熱等級を希望通りに実現し、その性能を最大限に引き出すためには、設計と施工の両面で細心の注意が必要です。

🔵 信頼できる施工会社に依頼する

どれだけ高性能な断熱材や窓を使っても、施工が雑で隙間が生じると、性能を十分に発揮できません。特に、断熱材の充填や気密シートの施工には高い技術力が求められるため、高断熱住宅の施工実績が豊富で専門知識がある施工会社を選ぶことが不可欠です。

🔵 適切な換気計画を立てる

高断熱・高気密住宅では、意識的に換気しないと室内の空気がよどみ、結露やカビの原因となる可能性があります。効率よく空気を入れ替えるために、第一種換気や、排気の熱を回収して再利用する熱交換型換気システムの採用を検討すると良いでしょう。

🔵 窓・開口部の断熱性を高める

住宅の中でもっとも熱の出入りが大きいのは窓や玄関ドアなどの開口部です。サッシを熱伝導率の低い樹脂製にしたり、ガラスを2枚または3枚重ねた複層ガラスにしたりすることで、外気の影響を最小限に抑えられます。また、日差しの強い南側には遮熱タイプのガラスを選ぶなど、方角に応じた窓選びも意識しましょう。

🔵 高性能な断熱材を選定する

断熱材には繊維系(グラスウールなど)や発泡プラスチック系(ウレタンフォームなど)があり、それぞれ性能やコストが異なります。地域の気候や目指す断熱等級に合わせ、施工会社と十分に相談して最適な断熱材を選ぶことが重要です。

💡 まとめ

断熱等級は、住宅の住み心地と家計に直接影響をおよぼす、家づくりにおいて最も優先的に考えるべき性能の一つです。等級が高いほど、外気の影響を受けにくく、快適な室内環境の維持や光熱費の節約につながります。

🟦 断熱等級の重要ポイント再確認

- 基準の義務化: 2025年4月以降、すべての新築住宅で断熱等級4以上が義務付けられています。

- 将来のスタンダード: 2030年度までには、等級5(ZEH水準)が新築住宅の最低等級になる予定です。

- 体感と経済性: 等級5以上を目指すことで、ヒートショックリスクの軽減や、光熱費の大幅な削減(等級7では等級4比で約40%削減)といった恩恵が得られます。

🏠 等級を調べる方法

自宅や購入を検討している住宅の断熱等級を知りたい場合、以下の方法があります。

- 住宅会社・建築士への問い合わせ。

- 設計図の確認(断熱材の種類や厚みを確認)。

- 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書の確認。

- 中古住宅の場合は既存住宅性能評価書の利用。

高断熱住宅を建てる際には、高額な建築費用や、適切な換気を行わないことによる結露リスクなどのデメリットも理解し、慎重に検討することが重要です。

本記事で紹介した等級の違いやメリット・デメリットを参考に、ご自身の価値観、予算、ライフスタイルに合った最適な断熱性能を検討し、後悔のない家づくりを進めましょう。

コメント